国立情報学研究所(NII)5月15日、米スタンフォード大学、独ウルツブルグ大学との共同研究により、半導体マイクロ共振器中の「励起子ポラリトン」の電流励起による「ボーズ・アインシュタイン凝縮」の連続生成に成功したと発表した。

成果は、NII 情報学プリンシプル研究系の山本喜久教授らの国際共同研究チームによるもの。研究は最先端研究開発支援プログラム「量子情報処理プロジェクト」の一環によるもので、詳細な内容は5月16日付けで英国科学誌「Nature」に掲載された。

1925年にアルバート・アインシュタインにより理論的に予測されたボーズ・アインシュタイン凝縮は、励起子や「ボーズ(ボース)粒子(ボソン)」を低温・高密度の条件に置くと、すべての粒子が運動エネルギー最小の基底状態に集まる現象のことをいう。現代物理学では、ヘリウム液体が低温で示す超流動、金属や絶縁体が低温で示す超伝導は、複合ボーズ粒子であるヘリウム原子や「電子(クーパー)対」がボーズ・アインシュタイン凝縮を起こした結果であると理解されている。

なお励起子は「エキシトン」とも呼ばれ、半導体または絶縁体中で電子と、その反対に電子が不足した状態の「正孔(ホール)」の対が「クーロン力」によって束縛状態となったもののことだ。

そしてボーズ粒子とは、整数の値の「スピン」を持つ光子(スピン0)や「グルーオン」(スピン1)のような「力を媒介する」粒子のことをいい、1つの状態に多数の粒子を配することができる(同じところに複数の粒子が位置することができる)。

ボーズ粒子とは反対に、1/2、3/2、5/2という具合にスピンの値が分数で表される粒子として電子やニュートリノなどがあるが、これらは1つの状態に1粒子しか配することできず、「フェルミ粒子」と呼ばれる。ただし、偶数個のフェルミ粒子からなる複合粒子はスピンが整数となるため、ボーズ粒子として振る舞う(スピン統計理論)。電子とホールからなる励起子や、陽子と電子からなる水素原子はそのような複合ボーズ粒子の例だ。

アインシュタインの予言から70年という歳月を経て1995年に、コロラド大学のエリック・コーネル、同・カール・ワイマン、MITのウォルフガング・ケテレーの3人によりボーズ・アインシュタイン凝縮は初めて実現され、その成果により2001年にノーベル物理学賞を受賞している。

これは原子番号37の「ルビジウム原子」や元素番号11の「ナトリウム原子」といった本来は物質であったものが、量子力学の予言どおり、低温では位相のそろった波として振る舞う「物質波」(「ド・ブロイ波」ともいい、電子や陽子といった粒子の波のこと)になり得ることを実証した最初の実験だった。

しかし、このコヒーレントな物質波をレーザー光のように連続波として生成し、外に取り出すことは現在に至るまで成功していない。また、原子のボーズ・アインシュタイン凝縮体の生成には大きな真空装置と複雑な光学実験系が必要であり、この事実がボーズ・アインシュタイン凝縮体の量子コンピュータ・量子シミュレータ・量子計測技術への応用上の制約を与えていたのである。

そのため、半導体チップ上に集積化された小型装置であり、直接電流励起によりコヒーレントな物質波を連続して発生することのできる量子デバイスの開発が長年望まれていたというわけだ。

この課題を解決する手段として、山本教授らは「半導体pn接合」を介して、電子が移動できる方向を3次元よりも少なくした「量子井戸」と呼ばれる半導体薄膜に電子とホールを注入するデバイスを開発。電子とホールはクローン引力により束縛され、励起子と呼ばれる「水素原子様」の複合粒子を形成することに着目した形だ。なお量子力学の「スピン統計理論」によれば、電子とホールはフェルミ粒子だが、励起子はボーズ粒子となる。

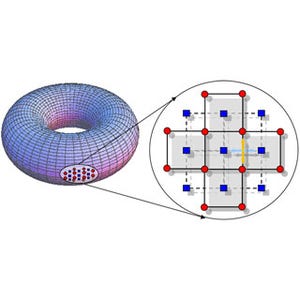

しかし励起子はその質量が重く、実現困難な極低温に冷却しない限り、ボーズ・アインシュタイン凝縮を実現できないことが、過去50年にわたる研究の結果として確認されていた。この課題の解決手段として、山本教授らは励起子を「2次元の量子井戸」(2次元方向にしか移動できない状態)に閉じ込めて冷却し易いようにし、合わせて半導体マイクロ共振器の電磁波と強く結合させることにより、励起子の質量を1万分の1以下に軽くするという手法を採用したのである。

山本教授らは、このようにすれば、ボーズ・アインシュタイン凝縮を1万倍高い温度で実現できるという事実を発見し、この理論的予測を1996年に発表している。なお半導体量子井戸中の励起子が、半導体マイクロ共振器中の電磁波(光子)と強く結合を起こすと、励起子と光子の複合粒子である「ポラリトン」が生成される。ポラリトンは励起子に比べて、その質量が1万分の1と軽く、励起子に比べ1万倍高温でボーズ・アインシュタイン凝縮を起こす。

また、2002年には、この理論的予測を実証する実験を光パルス励起で成功させているほか、2007年には、この光パルス励起のポラリトン・ボーズ・アインシュタイン凝縮体を用いて、超流動現象の量子シミュレーション実験にも成功。そして今回、特殊なpn接合を有する半導体マイクロ共振器を開発し、ポラリトン・ボーズ・アインシュタイン凝縮体を電流励起で実現することに成功したというわけだ。この実験では、ポラリトン・ボーズ・アインシュタイン凝縮体は連続して生成・取り出され、物質波レーザーとしての機能をすべてそろえることになったのである。

今回の実験では、波長0.8μm帯の近赤外電磁波と強結合したGaAs量子井戸励起子が作るポラリトンを用いて行われた。さらに、波長0.4μmの可視電磁波と強結合する「GaN量子井戸励起子」が作るポラリトンや、波長5~10μmの中赤外電磁波と強結合するバンド内電子分極が作るポラリトンへの展開も可能であり、コヒーレントな物質波レーザーが光のレーザーと同様、広範囲な波長領域で実現されていくものと期待されるという。また、これらのさまざまな波長域の電流励起型ポラリトンレーザーは量子コンピュータ・量子シミュレーター・量子計測技術などの分野で実用的な半導体デバイスとして使われる可能性を秘めているとした。

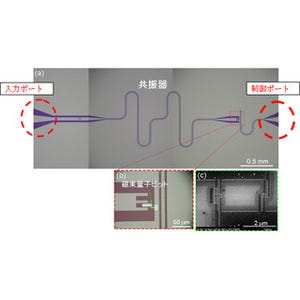

画像1は、今回新たに開発された半導体素子の構造だ。励起子を閉じ込める2次元平面内に閉じ込めるため、4層の「InGaAs量子井戸」が1波長共振器となる「GaAs(厚さ281nm)」層の中央に埋め込まれている。その両側をGaAs(厚さ64nm)層と「AlAs(厚さ71nm)」層を交互に23ペア/27ペアそれぞれ並べた「分布ブラッグ反射器」で挟んだ形だ。なお分布ブラッグ反射器とは、屈折率の異なる2つの媒質を交互に周期的に形成した反射鏡のことである。

上側の分布ブラッグ反射器はp型、下側の分布ブラッグ反射器はn型半導体となるように1×1018~2×1019cm-3の「ドナー不純物」(自由電子を供給する)、「アクセプター不純物」(正孔を供給する)をドープされた(不純物を転嫁することをドープする、またはドーピングするという)。

それ以外に、GaAsとAlAsの界面には面密度1012cm-2の「デルタドーピング」(「シートドーピング」とも呼ばれ、半導体結晶中の1原子層面だけに局在した不純物原子層を導入する技術)が施され、pn結合の電気抵抗を極限まで下げられている。その後、直径20μmの円柱状に「ECRドライエッチング法」で加工された後、特殊な絶縁体で周囲を埋めて「プレーナ化」し、最後にリング状のp型電極とプレーナ状のn型電極をつけて素子が完成するという流れだ。

画像2は、この素子からの反射スペクトルを示したものである。低エネルギー側のディップは下方ポラリトン、高エネルギー側のディップは上方ポラリトンの共鳴エネルギーを示す。また各データは異なった位置に作製されたデバイスに対応している。両者が最も接近した地点でのエネルギー差は5.5meVであり、共振器の光損失による共鳴エネルギー幅0.224meV(画像3)よりも十分に大きい。このことから、量子井戸中の励起子が光共振器中の電磁波と強結合を起こし、ポラリトンが形成されていることがわかるというわけだ。

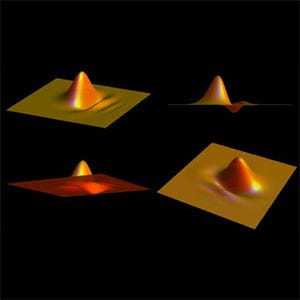

この素子に電流を流すと、低エネルギー側の下方ポラリトンで発光が起こる。この時、直流磁場を量子井戸層に垂直な方向に印加すると、画像4に示されているように、右周り円偏光と左回り円偏光を持つ2つの発光ピークに分裂することが確認された。これは量子井戸中の励起子が直流磁場により「ゼーマン分裂」を起こすために現れる現象であり、励起子と電磁波の強結合が起きている有力な証拠だ。

なおゼーマン分裂とは、原子から放出される電磁波のスペクトルが磁場のない時には単一波長であったとした時に直流磁場を印加すると、発光スペクトルは複数の線に分裂するというもの。これは原子が、荷電粒子である電子や原子核から構成されていることの証拠の1つである。

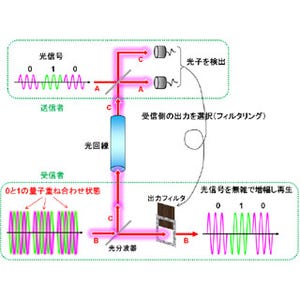

この時素子に流す電流を増やしていくと、画像5に示されているように、電流密度75A/cm2の時に光出力が急激に増加(ジャンプ)する。この点がポラリトンのボーズ・アインシュタイン凝縮のしきい値(相転移点)だ。この点において、右回り円偏光と左回り円偏光の発光ピークにはゼーマン分裂が残っていて強結合が維持されていることがわかる。

さらに電流を増加し、電流密度が180A/cm2に達すると2度目の光出力のジャンプが観測された。この点では右回り偏光と左回り偏光のゼーマン分裂が消えており、この第2のしきい値ではポラリトン凝縮体が通常の光子レーザーへクロスオーバーを起こしたものと解釈されるとする。

第1のしきい値以上でゼーマン分裂が見られること、第2のしきい値(光子レーザーへのクロスオーバー)が見られることから、今回開発された素子で電流励起によるポラリトン・ボーズ・アインシュタイン凝縮体が世界で初めて実現されたことが確認されたというわけだ。

位相のそろったコヒーレントな光を発生するレーザーは、光通信や光計測技術をはじめ現代社会に欠くことのできない基本技術だが、今回の実験は位相のそろったコヒーレントな物質を発生するいわば物質波レーザーの開発と呼ぶべきものだ。

なお、今回の実験の成功により、量子コンピュータや量子シミュレータ、そのほか小型で高速な量子情報処理デバイスの開発、さらには量子計測技術の実現に道を拓くものだと、山本教授らは述べている。