東京大学は5月14日、細胞シートを培養するセルシードの「温度応答性細胞培養器材」を用いて、「軟骨分化誘導能」を持つ分子化合物「TD-198946」で処理した軟骨細胞シートを作製し、ヒザ関節軟骨欠損動物モデルに移植し、より効率よく「硝子様軟骨組織」を再生させることに成功したと発表した。

成果は、東大大学院 医学系研究科 附属疾患生命工学センター 臨床医工学部門の矢野文子特任助教、同・大学院 工学系研究科 バイオエンジニアリング専攻/医学系研究科兼担の鄭雄一 教授らの共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、4月24日付けで「Biomaterials」オンライン版に掲載された。

高齢になるほど、ヒザの関節痛を感じる人の割合は増えていく。ヒザの関節痛があれば、歩くのが辛いために外出が減ってしまい、高齢者の生活の質(QOL)を低下させ健康寿命を短縮させる運動器疾患、いわゆるロコモティブシンドロームの代表的疾患である。

「変形性ヒザ関節症」はヒザ関節軟骨が摩耗して関節周囲に「骨棘」ができる病気で、関節痛や運動障害を引き起こす。骨粗鬆症や関節リウマチよりも多くの高齢者が罹患しているとされ、介護保険では要支援の原因疾患の第1位になっており、また国内の有病者数は2000万人以上と推計されている。

軟骨は1度すり減ると、従来の医療技術では元の状態に戻すことができないとされており、これまでの治療法は対処療法がほとんどだった。そこで現在スポットが当たっているのが、軟骨組織の再生医療である。ただし再生医療の方法にも細かくはいくつかあり、今回のものは細胞シート工学である温度応答性細胞培養器材を用いて、患者自身の軟骨細胞を培養して作製した細胞シート(軟骨再生シート)を変形性関節症患部に移植し、摩耗した軟骨表面を根本的に再生しようとする内容だ。

ちなみに温度応答性細胞培養器材表面に細胞を密集状態になるまで増殖させると、培養細胞を1枚のシートとしてはがすことができ、セルシードにおいてこのシート状の培養細胞が「細胞シート」と呼ばれている。細胞シートを活用したこの治療法はすでに臨床治験もスタートしているところだ。

また鄭教授らは、以前に関節軟骨組織の「軟骨基質」合成を促進し、再分化させる作用を持つ低分子化合物TD-198946の同定をすることに成功した実績を持つことから、今回は、細胞シート工学と軟骨分化誘導能を持つTD-198946を組み合わることによって軟骨細胞シートを作製し、軟骨欠損動物モデルを用いた検討を行ったという。

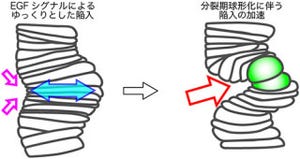

小動物モデルにおいては、「マウス肋軟骨細胞」を採取し、軟骨細胞シートができるまで培養するが、軟骨細胞は増殖するに従って脱分化し、軟骨の基質を失ってしまう。それを克服するために採取した軟骨細胞を処理するのが、TD-198946だ。これによって軟骨基質合成を促進させ、再分化させるという手法が採られているのである。

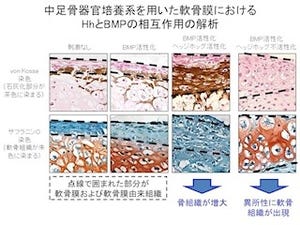

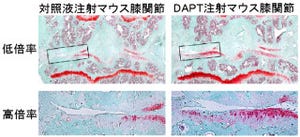

温度応答性細胞培養皿で1週間培養した後に、積層させた軟骨細胞シートをマウスヒザ関節軟骨全層欠損モデル(直径1mm)に移植し、2週間、8週間後に組織学的解析を実施。TD-198946で処理していない軟骨細胞シートに比べると、TD-198946で処理した軟骨細胞シートの移植では硝子様軟骨再生組織が観察されたのである。大動物モデルにおいては、ビーグル犬を使って同様の実験を行い、軟骨基質を十分に有した軟骨再生組織が見られたとした。

|

|

画像2。マウスヒザ関節軟骨欠損部の組織観察写真。マウスヒザ関節軟骨欠損部に軟骨細胞シートを移植し、8週間後に組織観察したところ、TD-198946で処理した軟骨細胞シートでは軟骨様組織の再生が見られる(赤染色) |

なお今回の研究では、温度応答性細胞培養器材を用いることによって、軟骨細胞の基質を保存したまま、シート状に回収できる軟骨細胞シートとTD-198946の組み合わせで、少量の軟骨細胞から軟骨組織を再生できることが示唆された形だ。今後は用いる細胞、化合物の安全性などを評価することによって、軟骨組織再生の選択肢が広がる可能性があると、研究チームは語っている。