情報通信研究機構(NICT)は5月13日、量子暗号などで使われる微弱な光信号を、遠く離れた地点に大きな信号として増幅して再生する新しい方法を考案し、その実証に成功したと発表した。

同成果は、同機構 未来ICT研究所 量子ICT研究室の佐々木雅英氏、韓国のソウル国立大学らの研究グループによるもの。詳細は英国科学誌「Nature Photonics」2013年6月号に掲載された。

次世代の情報数秦システムとして量子暗号や量子通信の研究が進められているが、信号の量子力学的性質は回線内の損失や雑音によってすぐに壊れてしまうため、長距離化は容易ではない。量子暗号の長距離化や量子通信の実現には、光信号の量子力学的性質を保ったまま、その振幅を増幅する技術が必要になるほか、雑音の混入を防ぐ必要もある。しかし、従来の光増幅技術では、雑音の混入を原理的に避けられず、量子力学的性質を保ったまま光信号を増幅することは不可能であった。

今回、研究グループでは、光信号の量子力学的性質を保ったまま、遠く離れた地点に大きな信号として増幅して再生する「量子増幅転送」を考案。同号式では、微弱なレーザ光信号を、遠く離れた地点に、雑音を一切混入させることなく、大きな信号として増幅し再生することができることを確認したという。

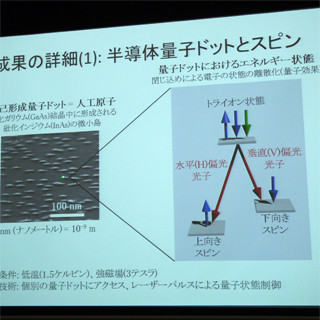

具体的には、受信者の方で、あらかじめレーザ光の0と1の波が同時並行で存在する、量子重ね合わせ状態(いわゆる「シュレーディンガーの猫状態」)を、その波の振幅ができるだけ大きくなるように用意し、その量子重ね合わせ状態を分波器で2つのビームB、Cに分離し、一方のビームCを受信者から送信者へ送信。

送信者は、届いたビームCと入力信号のビームAを分波器で合波させた後、2つのビームを光子検出器で測定。ビームAのみに光子が検出され、ビームCには光子が検出されなかったときのみ、受信者側でビームBの信号を取り出すことで、無雑音のまま増幅された出力信号が受信者の手元に再生されるという仕組みとなっている。

同方法では、送信者の信号そのものは光回線を通ることなく、送信者の行う光子検出の際に消えてしまい、かつ光子検出の結果を見ても、送りたい信号が0か1のどちらだったかは分からないようになっているが、正確な入力信号が、受信者の手元へ無雑音のまま増幅された形で再生されるという。

そのため、受信者の用意する信号が量子重ね合わせ状態ではない通常のレーザ光の場合は、信号転送に必要な相関現象がビーム間に形成されないことから、再生はできない。

この操作自体は「量子テレポーテーション」と呼ばれているが、今回の研究では、NICTが開発した高純度量子重ねあわせ状態の生成・制御技術を活用した波の振幅を無雑音で増幅する機能を新たに追加している。

また、量子暗号では、減衰させたレーザ光に0、1の古典ビット情報を載せて伝送し、受信者は、届いたレーザ光の中から単一光子の成分を検出して、暗号鍵を作るための光子信号を検出するが、光ファイバ中での損失によって、受信者が検出できる単一光子の頻度は距離とともに減少していくため、安全な暗号鍵の生成はおおむね100kmが限界とされてきた。もし、それ以上の長距離化を実現しようとすれば、盗聴者がいないと仮定できる中継点を介して暗号鍵を別の暗号鍵でカプセルリレーする方法(古典カプセルリレー)や、量子中継と呼ばれる方法を用いる必要があるが、古典カプセルリレーでは、中継点には量子力学が適用できないため、信頼性の保証が絶対的ではなくなる。一方、中継ノードでは量子力学を用いるため盗聴者がいれば検知できるが、量子メモリと光子を高効率で結合させる高度な技術が必要なため、基礎研究の域から脱していない状況である。

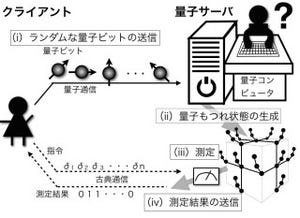

今回の量子増幅転送は古典カプセルリレーと量子中継の中間に位置する技術で「量子リレー」と呼ばれており、その構成は、送信者と受信者の間に中継ノードを用意し、受信者は、量子重ね合わせ状態(|β>-|-β>)を用意してビームBとCに分岐し、量子もつれ状態を作り、送信者の信号(|α>)が中継ノードに来るのに合わせて、量子もつれ状態の片方のビームCを中継ノードに送る。その後、量子増幅転送と同様にして、中継ノードで光子検出を行い、その結果に応じた適切なフィルタリングをビームBに施して、受信者の手元にg倍に増幅した信号(|gα>)を再生することで実現される。

この量子リレーでは、中継ノードは盗聴者の手にあると仮定されるが、その場合でも、盗聴者が光子検出の結果から送信者の信号が0か1のどちらだったかを知ることはできない。それは、送信者の信号自体も中継ノードでの光子検出の際に消えてしまうほかもし盗聴者が信号を勝手に作り受信者に送った場合、量子暗号プロトコルの信号処理の段階でばれてしまう仕組みになっているためであり、中継ノードに安全性の仮定を必要としないという特長がある。

さらに、量子メモリも不要で量子中継ほど実現が困難ではなく、現在の技術の若干の改良で伝送距離を300km圏まで延長できるほか、量子重ね合わせ状態の振幅を大きくとることができさえすれば、伝送距離はどこまでも延ばすことが原理的に可能だという。

そのため、量子暗号の最も標準的なプロトコルであるBennett-Brassard 84方式に量子増幅転送を適用した場合の長距離化の性能予測として、現在生成可能なレベルの量子重ね合わせ状態を仮定した計算を行ったところ、量子増幅転送によって距離が3倍以上に延長できることが判明したという。

|

|

Bennett-Brassard 84という量子暗号プロトコルに量子増幅転送を適用した場合の長距離化の性能予測。送信者~中継ノード間がL1(km)、中継ノード~受信者間がL2(km)で送信者~受信者間がL=L1+L2(km) |

実際に実験を行ったところ、高純度の量子重ね合わせ状態を生成・制御することで、信号エネルギーの80%が失われる大きな損失を持つ光回線でも、無雑音のまま最大3倍まで増幅された信号を受信側に再生することができることが確認されたという。

なお、今回開発された量子増幅転送は、入力信号が通常のレーザ光信号の場合のみではなく、量子ビットの場合でも増幅転送することができ、実際、コヒーレント状態に対する1ビット量子ゲート操作に相当していることから、これらをさらに2つ組み合わせることで2ビットの量子ゲートが実現できるという。そのため、これらの基本ゲートを組み合わせることで、コヒーレント状態量子コンピュータの回路を構成することが可能になることから、コヒーレント状態量子コンピュータを実装する上での基本ブロックとなり、その結果、送信はコヒーレント状態で符号化を行い、受信を量子デコーダで行うという究極的効率の低電力・大容量通信を実現するための最適方式を実現することが可能になると研究グループでは説明している。

|

|

量子情報理論が明らかにする最適な通信方式(量子デコーダ)と従来技術との比較。従来の受信方式では、まず、パルスごとに測定を行ってから、古典計算により復号を行うが、量子デコーダでは、最初に量子計算でコヒーレントパルス列を処理してから測定を行う |

そのため、今後は、光集積化技術を用いて実験系をさらに小型化し、量子暗号の長距離化や量子受信機の研究開発に適用していき、最終的には、量子暗号、量子コンピュータおよび量子通信を光インフラの上でシステム統合するインタフェース技術の開発につなげていきたいとしている。