九州大学(九大)は5月7日、同大学で50年間にわたって継続されている「久山町研究」に献体された人たちの死後脳を用いて遺伝子発現プロファイルを調べた結果、アルツハイマー病患者脳では「アミロイドβ」の産生や「神経原線維」の変化で始まるアルツハイマー病特有の病理変化により、脳内の「インスリン・シグナリング系」が破綻していることを発見したと発表した。

成果は、九大 生体防御医学研究所の中別府雄作 主幹教授、同・大学院生の外間政朗氏、生体防御医学研究所 脳機能制御学分野 中別府雄作 主幹教授、同・大学院 医学研究院 環境医学分野の清原裕 教授(久山町研究代表者)、同・神経病理学分野の岩城徹 教授、同・病態機能内科学分野の二宮利治 助教、同・精神病態医学分野の小原知之 助教らによるもの。研究の詳細な内容は、現地時間4月17日付けで英国科学雑誌「Cerebral Cortex」オンライン版に掲載され、後ほど印刷版にも掲載される予定だ。

日本をはじめとする先進国では寿命が延びたことにより、現在、世界中で2000万人以上の人々が認知症に苦しんでいるといわれる。しかも、今後も高齢者人口が急速に増加することから、2040年までには8000万人を超える可能性があるという。

日本国内に限っても、いうまでもなく高齢者人口が急速に増加しており、もはや「高齢化社会」ではなくすでに「高齢社会」に突入している状況だ。それに伴って認知症患者が増加の一途をたどっているのはいうまでもなく、厚生労働省の推計によれば、その数は現在300万人を超える可能性があるという。よって、予防、早期治療を含めた総合的な対策を講じてこの老年期認知症の増加に歯止めをかけることは、日本の医療行政における焦眉の課題だ。

また、同じように日本を含む先進国を中心にもっと幅広い年代で問題となっているのが、糖尿病である。日本国内でも予備群を含めると2000万人に及ぶといわれる。そして最近の研究によれば、その糖尿病やインスリン抵抗性などが、アルツハイマー病を含む認知症発症や進行の危険因子となることが報告されるようになってきた。そのため、さらに認知症高齢者が増加している可能性が示唆されている。しかし、なぜ糖尿病がアルツハイマー病の危険因子となるのか、その分子メカニズムは今もって解明されていない。

そこで研究チームは今回、アルツハイマー病をはじめとする認知症患者の脳における遺伝子発現プロファイルの変化を明らかにすることで、認知症発症の危険因子とその分子メカニズムを遺伝子レベルで解明できるのではないかと考察。死後脳を用いて遺伝子発現プロファイルを詳細に解析し、さらにその結果をアルツハイマー病のモデルマウスの脳における遺伝子発現プロファイルと比較することが行われた。

2008年12月から2011年2月までに久山町研究に献体された人たちの死後脳88例についてRNAを抽出し、「マイクロアレイ解析」を実施。その結果、前頭葉(非認知症18例、アルツハイマー病15例)、側頭葉(非認知症19例、アルツハイマー病10例)、海馬(非認知症10例、アルツハイマー病7例)について全遺伝子の発現プロファイルを得ることに成功した。

性別、脳血管性認知症、アルツハイマー病の3要因についての分散分析も行われ、その結果、アルツハイマー病による発現プロファイルの変化が最も大きく、さらに前頭葉<側頭葉<海馬の順に顕著な変化が認められたのである。

そして、アルツハイマー病患者の脳における発現プロファイルを14ヶ月齢のアルツハイマー病のモデルマウス「3xTg-ADマウス」(変異型マウスPs1遺伝子、変異型ヒトAPP/TAUトランスジーンを持つ)の海馬における発現プロファイルと比較したところ、精神疾患やアルツハイマー病に関連する既知の遺伝子群の発現変化に加えて、両者共にインスリン不応答性を示す遺伝子発現プロファイルが判明。

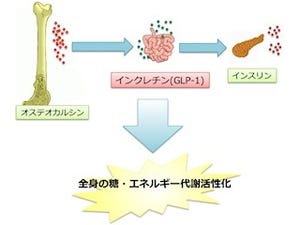

特に、インスリンレセプターと協調的に作用してインスリン・シグナリング、さらに糖代謝の制御を司る肝細胞増殖因子の受容体「MET」と「プロインスリン」の切断、インスリン産生に必須な「PCSK1」の発現低下が顕著なことがわかった(画像1~4)。

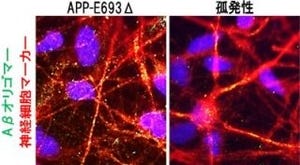

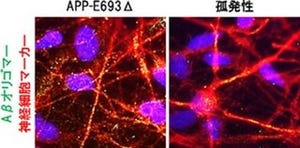

またアルツハイマー病患者の脳において顕著な発現低下を認めたPCSK1は、3xTg-ADマウスの海馬でも顕著に発現が低下していることが判明(画像5)。3xTg-ADマウスでは、導入した変異型遺伝子によりアミロイドβ産生と神経原線維変化が著しく亢進し、数カ月齢から認知機能の低下を示したのである。

しかし、アルツハイマー病患脳におけるインスリン・シグナリング系の遺伝子発現の低下は、インスリン抵抗性や糖尿病の履歴とは無関係なことも確認された。すなわち、アルツハイマー病の病理変化がインスリン・シグナリング系の遺伝子発現の低下をもたらしたと結論されたのである。

|

|

画像5。左の列は正常マウスの、右の列の画像は3xTg-ADマウスのもの。そして上段は海馬全体の免疫染色の結果、下段はCA3領域の拡大図。3xTg-ADマウスの海馬でもPCSK1の発現が顕著に低下する。緑:PCSK1、赤:神経細胞マーカーNeuN、青:核DNA |

インスリン・シグナリング系は神経細胞の生存やその機能維持に不可欠で、インスリン・シグナリング系が破綻したアルツハイマー病患者の脳は代謝障害や炎症反応に起因するさまざまなストレスに対して著しく脆弱であると考えられるという。さらに、このような状況下で末梢のインスリン抵抗性または糖尿病を発症すると、さらに代謝障害や炎症反応に起因するさまざまなストレスが増悪し、アルツハイマー病の病態の進行が促進されると考えられるとした。

このように、アルツハイマー病の病理変化そのものがインスリン・シグナリング系の遺伝子発現の低下をもたらすために、末梢のインスリン抵抗性または糖尿病がアルツハイマー病の発症や進行の危険因子になると結論できるとしている。

またこれらの知見は、アルツハイマー病発症の病理学に新たな分子機構を提案するものであり、アルツハイマー病の予防および治療のための新たな戦略を開発するのに役立つ新規の分子標的を提供するものと位置づけられるとした。

なお、最近、アルツハイマー病の治療にインスリンの点鼻療法が欧米で試みられており、認知機能の低下を遅延させる効果が報告されている。しかし、アルツハイマー病脳がインスリン・シグナリングの異常を示すことから、インスリン・シグナリング経路の改善をもたらす薬物も併用することで、よりインスリンの脳保護効果を高めることが期待される。

さらに、インスリンと肝細胞増殖因子(HFG)の併用が肝臓における糖代謝を相乗的に改善することも報告されており、アルツハイマー病においてもインスリンとHGFの併用が効果的な神経保護効果をもたらすことが期待されるという。

今回の研究は、遺伝子発現レベルでインスリン・シグナリングの異常を明らかにしたものだが、アルツハイマー病の主要な初期原因とされるアミロイドβの蓄積がどのようなメカニズムでこのような遺伝子発現の変化をもたらすのか、研究チームは今後詳細な解析が必要だとする。また今回の成果から、インスリン・シグナリング経路の改善とインスリン応答性の改善を可能にする新薬の開発が可能になるとした。

研究チームは今後、脳・神経細胞に対するインスリンとHGFによる相乗的な保護作用を明らかにすることで、アルツハイマー病患者へのインスリンとHGFとの併用の可能性を探っていくことを考えているとしている。