産業技術総合研究所(産総研)は12月11日、産総研ナノデバイスセンター物質・材料研究機構(NIMS)と共同で、約4桁の電流オン・オフ比を実現した新しい動作原理のグラフェントランジスタを開発した。

成果は、同所 ナノエレクトロニクス研究部門 連携研究体グリーン・ナノエレクトロニクスセンター(GNC) 横山直樹連携研究体長、中払周特定集中研究専門員、ナノエレクトロニクス研究部門 小川 真一招聘研究員らによるもの。詳細は、2012年12月10日~12日に米国サンフランシスコ市で開催される国際会議「2012 International Electron Devices Meeting(IEDM 2012)」にて発表された。

近年、大規模集積回路(LSI)の消費電力低減の試みは急速な進展を見せているが、従来のトランジスタ構造では、本質的な限界があるとされている。一方、グラフェンは、電子の動きやすさを表す電子移動度がシリコンの100倍以上あり、シリコンなどの本質的な限界の問題も解決できると期待されており、ポストシリコン世代の新しい機能性原子薄膜を用いた低消費電力トランジスタの材料として期待を集めている。

しかし、グラフェンにはバンドギャップがないため、スイッチングトランジスタとして使用した場合に電流を十分に遮断できないほか、バンドギャップを形成する技術を用いた場合では、スイッチング動作に必要なバンドギャップを形成すると、電子移動度が低くなってしまうため、小さなバンドギャップで効率的にスイッチング動作ができる、新しい動作原理のグラフェントランジスタが求められていた。

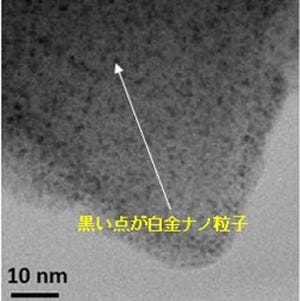

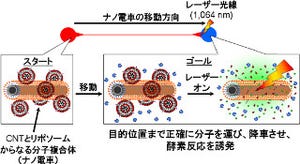

今回開発された新しいグラフェントランジスタの動作原理では、2つのトップゲートの間のチャネル部分のグラフェンにトランスポートギャップを生じさせるためにヘリウムイオン顕微鏡を用いてヘリウムイオンを6.9×1015ions/cm2の密度で照射して結晶欠陥を導入。トップゲートに電圧をかけ静電的な制御によってチャネル両側のグラフェンのエネルギーバンドを変調できるが、トップゲート電圧の極性によってグラフェンの電流を運ぶキャリアの極性がn型、p型と変化し、チャネルの両側の極性が異なる場合、トランジスタはオフ状態となり(図2(b))、同じ極性の場合はオン状態となる(図2(c))。オフ状態のとき、従来型のトランジスタ(図2(d)~(f))ではトランスポートギャップを持つチャネルのソース側あるいはドレイン側の端に形成される障壁で電荷の移動を阻止するが、図2(e)に示されるように小さい障壁しか得られないためオフ状態におけるリーク電流が大きい。一方、今回開発されたトランジスタでは、図2(b)に示されるようにトランスポートギャップが従来型の場合(図2(e))よりも大きな障壁となって電荷の移動を阻止するため、従来型と比較してより良好なオフ状態を得ることができる。

新トランジスタでは、通常移動度が劣化するチャネル部分の長さを、従来型の素子よりも短くできるほか、小さなトランスポートギャップでも有効にオフ状態をとれるため、従来型の素子よりもトランスポートギャップをより小さくできる。そのため、トランジスタのオン・オフ動作を従来型よりも高速にでき、回路の動作電圧を低減して低消費電力化したLSIが実現できるものと期待される。また、リソグラフィや蒸着、不純物注入工程など、既存のシリコン集積回路の製造技術の枠内で作製でき、大面積ウェハでも製造が可能だという。

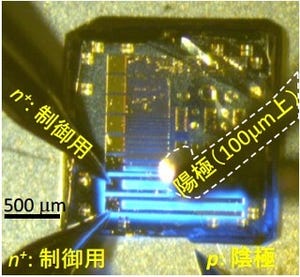

この新しい動作原理のトランジスタ動作を実証するために、グラファイトから剥離した単層グラフェン上にソース・ドレイン電極および1対のトップゲートを形成し、トランジスタを形成。1対のトップゲートの間に適量のヘリウムイオンを照射してチャネルとし(図3の青点線部)、その外側の不要な部分のグラフェンはヘリウムイオンを多く照射して絶縁化(図3の赤点線部)したところ、トランジスタのチャネル部分は、長さ20nm、幅30nmのサイズとなった。

作製したトランジスタを200K(約-73℃)の低温でオン・オフ動作させたところ、ソース・ドレイン端子にはそれぞれ-100mV、+100mVの電圧をかけ、ドレイン側ゲート電圧を-2Vに固定し、ソース側ゲート電圧を-4Vから+4Vまで変化させ、ソース・ドレイン電極間に流れる電流を測定したところ、約4桁のオン・オフ比を示したという(図4)。

今回開発されたトランジスタは、2つのトップゲートに与える電圧の極性が同じか異なるかによってオン状態かオフ状態かが決まるため、片方のゲート電圧を固定しその極性を変化させることで、もう一方のゲート電圧によるトランジスタ動作がn型かp型かを制御することが可能だ。今回の実験における、ソース・ドレイン端子にそれぞれ-100mV、+100mVの電圧をかけ、ドレイン側ゲートの電圧VtgDを正に固定した場合(図5(a))の、ソース側ゲート電圧の変化に対するソース・ドレイン間の電流の変化が図5(b)となる。また、図5(c)はその対数プロットで、ソース側ゲート電圧が負の場合にオフ状態、正の場合にオン状態となり、n型トランジスタとして動作していることが分かる。一方、ドレイン側ゲート電圧を負に固定した場合(図5(d))の、ソース側ゲート電圧の変化に対する電流の変化が図5(e)および図5(f)であり、この場合、ソース側ゲート電圧が負の場合にオン状態、正の場合にオフ状態となり、p型トランジスタとして動作していることが分かる。これらの結果から、単一のトランジスタが、電気的な制御によって極性が反転したトランジスタとして動作していることが実証されたこととなった。

従来のシリコン素子のトランジスタ極性は半導体への不純物ドーピングのイオンの種類で決まるため、回路を形成後の変更はできなかった。しかし、今回開発されたトランジスタはトランジスタ極性を電気的に制御できるため、回路の構成自体を電気的に変更できる集積回路が実現する可能性があるという。そのため研究グループでは今後、トランジスタ極性を電気的制御により変更できるCMOS動作の実現を目指すとするほか、CVD法にて合成されたグラフェンを用いた大面積ウェハによる素子試作を目指すとしている。また、室温における電流のオン・オフ比の向上や、電荷の移動度の向上のためのグラフェンの高品質化も実現していく方針としている。