|

|

|

国立情報学研究所(NII) 量子情報国際研究センター長の山本喜久 教授 |

情報通信研究機構(NICT)と国立情報学研究所(NII)は11月16日、半導体量子ドット中の単一電子スピンと通信波長帯の単一光子の間の量子もつれ状態の生成に成功したことを発表した。

同成果はNIIの山本喜久 教授らの研究チームと、米スタンフォード大学、英ヘリオット-ワット大学、独ウルツブルグ大学と共同研究によるもの。詳細は11月15日付けの科学誌「Nature」に掲載された。

量子暗号をはじめとする量子通信技術は、量子コンピュータに代表される次世代の超高性能コンピュータが実現された場合でも、絶対に盗聴されることのない安全性と、高度な機能を実現できる通信方式として期待されており、50km圏で動画の暗号化が可能と段階に到達しているものの、90km程度で満足な速度を得られなくなってしまうという課題があった。これは現在の量子暗号通信の伝送距離が光ファイバ中の不純物による光子の散乱により、ファイバから光子が消えていってしまうためである。また、通常の光ファイバの中継器では、盗聴の危険性があるため、量子暗号ではそのまま使うことができないという課題もあった。

こうした課題は、離れた2つの光子の間に量子もつれを生じさせることで解決でき、安全な伝送が可能となる。これは、もつれた光子以外の系とは、一切の相関が断ち切られた完全な孤立系が形成され、孤立性の度合いをベルの不等式の破れを測定することで、回線上に第3者が介在していないことを保証できるようになるためである。

量子暗号そのものは、送信者から受信者へ光子を1ずつ伝送する方式がこれまで用いられてきたが(第1世代)、この場合では上述したような問題(光ファイバによる散乱など)から、長距離での利用ができなかった。そこでこうした量子もつれを用いた形の量子暗号(第2世代)であれば、複数の量子もつれ方式をカスケードにつなげて中継が可能であるため、その中継システム(量子中継システム)の実現が求められていた次第だ。

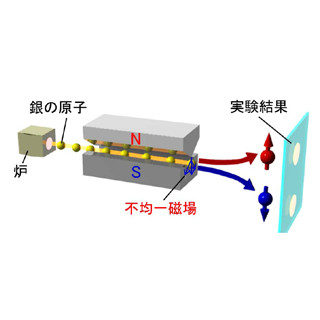

基本的な量子中継システムは、各中継点(ノード)に配置された量子メモリとノード間をつなぐ光伝送路によって構成される。各量子メモリの持つスピン情報は、光伝送路を走る光子によって運ばれるが、その際、スピンと光子の間に「量子もつれ」が形成されていることが、システムを実現するうえで必須となっている。光子が垂直か水平か、スピンの向きが上か下かの組み合わせがポイントで、光子が垂直であることが確認された場合、スピンの向きは下向きで、光子が水平だとスピンは上向きになるという。

このスピン-光子量子もつれのアナロジーとして、NIIの山本喜久 教授は、「東京にいる猫とサンフランシスコにいる犬が量子もつれ状態にあるとは、猫が生きていて犬が死んでいる状態と、猫が死んでいて犬が生きているという2つの状態が同時に存在するということである。猫と犬は1つの波動関数で示される不可分のものであり、観測で示されるのは抽象的な、つまるところの数学的な情報だけで、オスやメス、生きているか死んでいるのか、といった情報は観測されることで付与されるもの」と説明する。

この原理を応用すると、例えば100km離れた2転換に量子もつれを形成し、その間に複数のノードを用意。各ノードごとに量子状態を保持する量子メモリ(スピンによる)が存在し、隣接する光子の量子もつれ対をベル測定を行うことで、もともとはまったく相関のない、起点と終点が相関を持ち始め、最終的に100km間での量子暗号通信を実現できることとなる。

また、中継器を必要としないような短距離の場合でも、第3者にデータを盗み見られ、改変をされてはならないといった状況があるため、量子もつれ対をあらかじめ量子メモリに保存しておき、認証が必要なときに使用するといったプロトコルが考えられるため、スピンと光子の間の量子もつれの生成が必須となっているという。

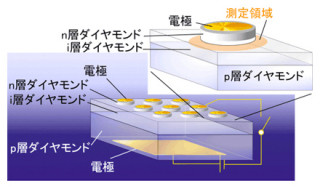

これまで、こうした「スピン-光子量子もつれ」は捕捉イオンと呼ばれる単一イオンを用いたシステム(原子系)や、中性原子を用いたシステム(原子系)、ダイヤモンド中の不純物欠陥を用いたシステム(固体系)などで実現されてきたが、これらの従来システムでは、原子系では忠実度は90%前後と高いものの、放出される単一光子の波長が短波で、光ファイバの最適波長1.5μm付近(通信波長帯)に届いていなかったほか、光子パルス幅が長く、高速動作ができなかった。一方の固体系は、原子系よりも忠実度が悪いなどの問題があり、大規模集積化と高速動作が可能な1.5μm帯の光半導体素子を用いた量子中継システムの開発が求められていた。

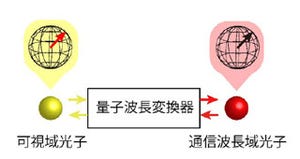

研究チームは半導体量子ドット中の電子スピンを量子メモリとして用いる手法の研究を続けてきており、GaAs結晶中にInAsの量子ドットを形成し、そのスピンを量子メモリとして活用する技術、ならびに同量子ドットから発せられる910nmの単一光子と波長2.2μm、時間幅数psの光パルスをニオブ酸リチウム(PPLN)導波路を介し、分極判定を行うことで1560nm(1.56μm)の単一光子波長に変換させ、さらにその光を高速で検出する技術と組み合わせることで、電子スピンと光子の間の量子もつれを生成することに成功した。

忠実度の性能指数は92%で、これは固体系で実現されたスピン-光子量子もつれとしては世界で最高の値だという。また、光子パルス幅も600psであり、高速動作が可能な速度となっている。

|

|

|

|

|

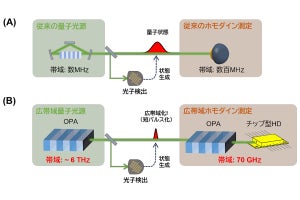

量子ドットからの単一光子の波長そのものは910nmで、光ファイバの1.5μmに届いていないが、周波数変換をかけることにより1.5μm程度への変換を実現。また、その場合でも忠実度は92%と90%を超す精度を達成したという |

||

研究グループでは今後の研究の展望として2つの方向性を示している。1つ目は、スピン-光子量子もつれを利用した遠隔地にある、状態が不明(垂直か水平か)な未知の光子状態を与えられた条件下でベル測定を行い、量子ドットスピンに状態を転写、さらにその状態を光子に転写することによる量子テレポーテーションの実現を目指すとする。

もう1つは、スピン-光子量子もつれのシステムを2つ用意することで、遠隔地にある量子ドットのスピン間に量子もつれを引き起こすことによる量子中継の実現を行っていきたいとしている。

なお、実用化についてだが、量子もつれの生成そのものは難しくないが、スピンの上下をシングルイベントで測定するための観測技術が存在しておらず、この観測をどう実現するかが鍵になるとする。すでに実現に向けて世界中で光を用いた技術開発が進められ、研究グループでも開発を進めていることから、その進展によるとするが、NICTの見立てとしては少なく見ても10年はかかるだろうとのことであった(今回の研究の場合、スピンの上下を1000~数千回測定して、その平均を出して測定結果としたという)。

また、実験条件も1.5K、3Tという条件であり、基地局内などではありかもしれないが、海底ケーブルなどで、その規模の施設を含んで中継するというのはあまりに非現実的であるため、別の大学などがNICTなどと協力して、ダイヤモンド結晶を用いた常温で利用可能な機構開発を進めているとのことである。