東北大学(東北大)は、半導体トランジスタ構造を利用して電子スピンの向きを揃えたまま永久的に回転できる状態(スピン永久旋回状態)を作り出すことに成功したと発表した。これにより、次世代省電力・高速半導体デバイスの実現が期待できるという。

同成果は、同大 大学院工学研究科 好田誠准教授、同研究科 国橋要司博士後期課程学生、同研究科 新田淳作教授、レーゲンスブルク大学(ドイツ)らの研究グループによるもの。詳細は、米国科学誌「Physical Review B」の速報版に8月27日付けで掲載された。

半導体デバイスには、電子の持つ「電荷」が活用されている。電子は電荷と共に「スピン」と呼ばれる磁石の性質も持つが、従来、双方を同時に利用することはなかった。スピンには上向きスピンと下向スピンが存在し、微小磁石の上向きと下向きに対応させることができるため、半導体において電荷とともにスピンを利用することができれば、電荷の持つ演算機能とスピンの持つ記録機能を1つの素子で兼ね備える、次世代の半導体デバイスを実現できることとなる。これを実現するためには、電子スピンの向きを精密に制御し、かつスピンの向きを長い間保持する必要がある。半導体において電気的にスピン制御を行うには、スピン軌道相互作用を利用する。スピン軌道相互作用は、外部から磁場を印加しなくても電子スピンに対し有効的な磁場として働くため、スピンの向きを自在に制御することが可能であり、電気的スピン制御に必要不可欠だが、同時にスピンの向きをばらばらにするスピン緩和の原因でもあるため、これまで電気的スピン制御を実現しながら、スピン緩和を抑制することは困難であると考えられてきた。

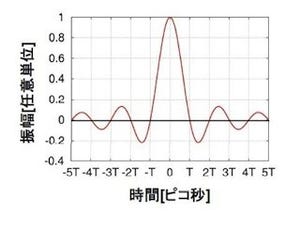

こうした考えに対し2003年、ドイツの理論グループがスピン軌道相互作用が存在しても、スピン緩和が完全に抑制できるスピン永久旋回状態の存在を予言した(図1)。通常、電子は色々な方向に動くため、隣り合うスピンの向きもそれに合わせてばらばらになり、スピン緩和が生じる。一方、スピン永久旋回状態では、隣り合う電子が別々に動いても電子スピンは常に互いに同じ向きを保持しており、スピン緩和が生じない。このスピン永久旋回状態を実現するには、半導体に存在する2種類のスピン軌道相互作用(ラシュバスピン軌道相互作用とドレッセルハウススピン軌道相互作用)を同時に制御して互いの強さを等しくする必要があった。これを受けて2009年、カリフォルニア大学のグループが、異なる試料をいくつも用意した上で光学的な観測手法を用いて、スピン永久旋回状態の観測を行っているが、実用的な次世代半導体デバイスを実現するため、現在の一般的なトランジスタ構造を利用して、スピン永久旋回状態を実現することが求められていた。

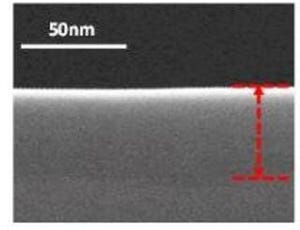

今回、研究グループは、図2に示した実験結果により、トランジスタ構造を用いたスピン永久旋回状態の電気的制御を実現することに成功した。2種類のスピン軌道相互作用を精密に制御するため、化合物半導体であるInGaAsを用いた2次元電子ガス構造を設計し、図2(a)に示すトランジスタを作製。トランジスタにはゲート電極が取り付けられ、このゲートに印加する電圧の強さにより、ラシュバスピン軌道相互作用の強さを自在に変化させることを可能と下。スピン軌道相互作用の強さが変わると、トランジスタの磁気伝導特性が変わることを利用して、2種類のスピン軌道相互作用の相対的な強さがどのように変化するのかを系統的に調べたところ(図2(b))、ゲート電極に-7.0Vを印加すると、スピン永久旋回状態で観測される弱局在状態があらわれ、トランジスタ構造を用いてスピン永久旋回状態の電気的制御が可能であることが確認された。さらに、ドイツのレーゲンスルブルク大学における研究にて、2種類のスピン軌道相互作用の強さを光学測定により精密に測定し、ラシュバスピン軌道相互作用とドレッセルハウススピン軌道相互作用の強さの比が1.08であることが判明。これは、理論予想である1(=ラシュバおよびドレッセルハウススピン軌道相互作用が等しい状態)にかぎりなく近い値だったという。

研究グループでは、今回の成果によるスピン永久旋回状態を利用することで、スピンを用いたインバータ回路の実現が可能となるとしており、図3のような回路構造を提案しており、このようなインバータ回路は、これまでCMOSトランジスタにより実現され、集積回路を構成する基本要素となっていたが、今後は、スピンを利用した低消費電力トランジスタや集積回路へと発展させることができるとコメントしている。