京都大学、東京工業大学(東工大)、大阪府立大学の3者は7月3日、圧電体の中で、電気分極の方向が回転する様子を観察することに成功したと共同で発表した。

成果は、東工大の岡研吾特任助教、同東正樹教授、大阪府立大の大学院生の小山司氏、同じく大学院生の尾崎友厚、同森茂生教授、化学研究所の島川祐一教授らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、独科学誌「Angewandte Chemie International Edition」オンライン版で近日中に掲載される予定だ。

電気と運動を変換する圧電体は、センサやアクチュエータとして、超音波診断機やインクジェットプリンタ、カメラなどさまざまな電子機器に使われている。現在の主流は「PZT」と呼ばれる、「チタン酸鉛」と「ジルコン酸鉛」の固溶体材料だが、毒性元素である鉛を重量で68%含むため、代替物質の開発が望まれている。

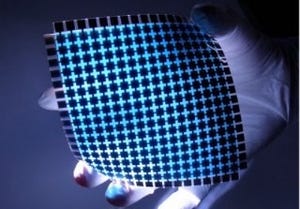

そのためには、PZTの圧電メカニズムを理解することが大切だ。PZTの優れた圧電特性は、「正方晶ペロブスカイト」(画像1)のチタン酸鉛と「菱面体晶ペロブスカイト」(画像1)のジルコン酸鉛との相境界に、「単斜晶相」と呼ばれる対称性の低い結晶相が存在し、そこでは電気分極の方向が結晶構造内で変化(回転)できることによると考えられている。しかし、そうした分極回転を実際に観察した研究はこれまでなかった。

そこで研究グループは今回、結晶構造の類似性から、正方晶ペロブスカイトの「コバルト酸ビスマス」と菱面体晶ペロブスカイトの「鉄酸ビスマス」との固溶体、「BiCo1-xFexO3」がPZTの代替物質になり得るのではないかと考えて研究を開始した。

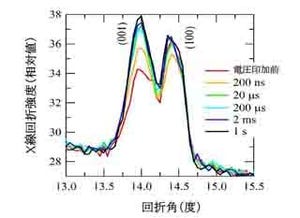

電子線回折と、理化学研究所が所有する大型放射光施設「SPring-8」のビームライン「BL02B2」での放射光X線回折実験を組み合わせた精密構造解析の結果、「BiCo0.3Fe0.7O3」(画像2)がPZTで見つかっているのと同様の単斜晶相を持つことが確認された(画像3・4)。

さらに、コバルトと鉄の割合を変化させても単斜晶相は存在しており、電気分極の方向が結晶構造内の001方向から111方向へと連続的に回転していく様子を観測することにも成功した形だ。また、単斜晶相を昇温すると正方晶への連続的な変化が起こり、そこでも分極の回転が起こることが判明したのである。

|

|

|

画像1(左)の2つは正方晶(左)と菱面体晶圧電体で、画像2はBiCo0.3Fe0.7O3の単斜晶結晶構造。正方晶相と菱面体晶相では矢印の電気分極の方向が固定されているのに対し、単斜晶相では、分極の方向がピンクの面内で回転できる |

|

今回の研究により、PZTを模して新しく開発されたコバルト酸鉄酸ビスマス圧電体の結晶構造を詳しく調べ、分極方向が温度と組成に応じて回転することが見出された。今回の結果は、環境に有害な鉛を廃した新圧電材料の開発につながることが期待されると、研究グループは述べている。