国立天文台は、「すばる望遠鏡」を用いて、現在知られている中で最も遠い"127億2000万光年"先にある原始銀河団を発見したと発表した。成果は、総合研究大学院大学の利川潤氏、国立天文台の柏川伸成准教授、京都大学の太田一陽GCOE特定研究員らを中心とした共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、「Astro Physical Journal」5月1日号に掲載予定。

宇宙には、100個から1000個を超えるほどの銀河が集まった「銀河団」と呼ばれる銀河の集団がいくつも見つかっている。しかも銀河団はお互いに結びつきあっており、「宇宙の大規模構造」と呼ばれる巨大なネットワークを形成していることも知られている。

宇宙はほぼ均質な状態から始まったが、その物質の分布にはわずかながらムラがあったと考えられており、その非常に小さなムラが137億年もの時間をかけて重力によって大きくなり、現在の宇宙に見られるような銀河団へと成長し、大規模構造を作り出したと考えられている。

また銀河団は、単に銀河の数が多いだけではなく、年老いた重い銀河が多く存在していることも確認済みだ。このことからも銀河団は、それを構成する個々の銀河の性質に大きな影響を与えつつ、銀河団自身も大きくなったと推測される。銀河団がどのように形成されたのかを知ることは、宇宙の大規模構造と銀河進化という大きな謎に迫るために非常に重要だ。

銀河団形成の解明のためには、もちろんその誕生から完成までを理解する必要があるが、研究チームは特に銀河団の誕生に焦点を当てた。しかし、その誕生に迫るためには、137億年の宇宙の歴史をさかのぼる必要がある。宇宙の観測では遠くを見ることで過去にさかのぼることができるわけだが、当然ながら遠方になればなるほど光は微弱になっていく。

また銀河団の誕生に迫るためにはもう1つの大きな困難があった。それは、周辺に比べて格段に密度が高い特別な領域しか銀河団に成長できないので、原始銀河団は宇宙初期において非常に稀な天体であるという点だ。

研究チームは、すばる望遠鏡の集光力と主焦点カメラ「Suprime-Cam」の特長である「広い視野」を最大限活用することで、これらの困難を克服することに成功した。すばる望遠鏡はかすかな光までとらえることができる口径8mの大型望遠鏡でありながら、広い視野を持っているのが特徴である。

研究チームは今回、かみのけ座の方向にある「すばる深宇宙探査領域」と呼ばれる天域を調べた。すばる深宇宙探査領域は、すばる望遠鏡が重点的に観測している天域であり、地上望遠鏡では限界に近いほどの弱い光をとらえることができる。

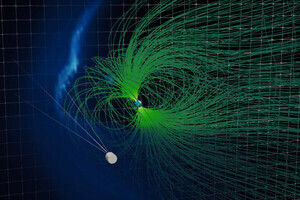

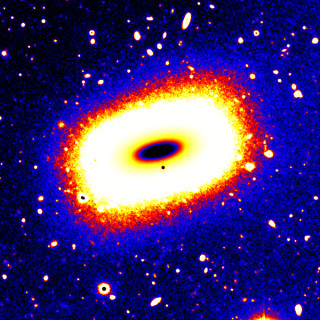

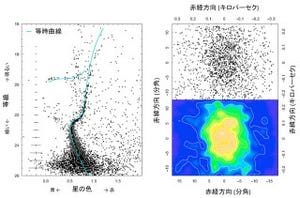

このように広視野でありながらも暗い天体まで見つけられるすばる深宇宙探査領域は、原始銀河団の探索に最適な天域の1つで、研究チームは、この広い天域において遠方銀河の探査を行い、観測された銀河の分布を調べた結果、遠方銀河の数密度が周辺よりも5倍も高い領域が発見された(画像1)。

画像1が、今回の観測でわかった127億年前の銀河の分布だ。白丸が銀河を表し、大きな丸ほど明るい銀河を表している。背景は銀河の数密度を表し、銀河が集中している場所を赤く示している。

下・左側の軸は127億年前の宇宙での大きさ、上・右側の軸は天球面上での見かけの大きさを表す(1分角は1度の60分の1の角度)。画像下側に非常に赤い部分、すなわち銀河の数密度が周囲よりも顕著に高い領域(原始銀河団)があることがわかる。右は原始銀河団付近を拡大したものだ。

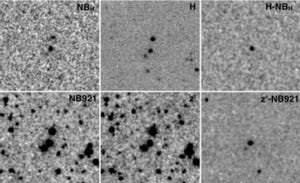

さらに、すばる望遠鏡の微光天体分光撮像装置「FOCAS」を用いた追加観測から、この領域に存在する多くの銀河が900万光年以内の距離に存在しており、奥行き方向にも集中していることを確かめられた。

銀河は非常に強く密集しており、たまたまここに銀河が集まっているだけだとは到底考えられないという。このことから、発見された銀河の集まりが127億2000万光年先にある原始銀河団であるということが明らかになったのである(画像2)。

これは現在発見されている中で最も遠い原始銀河団だ。これまでの記録は2005年に東京大学の大内正己准教授らの研究チームがすばる望遠鏡で発見した、126億5000万光年だった。ちなみに、131億光年先にも原始銀河団候補があることがハッブル宇宙望遠鏡の観測から指摘されているが、距離決定に不可欠な分光観測がされていないため、正確な距離は確定していない。

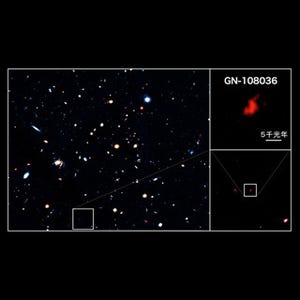

また、銀河単体だけなら129億1000万光年という遠方の「GN-108036」を、すばる望遠鏡やハッブル宇宙望遠鏡など複数の観測機器を用いて大内准教授が2012年1月に発見したことを発表している。

このように、宇宙年齢が10億年にも達していない宇宙のごく初期における原始銀河団の存在を明らかにしたことから、宇宙の構造形成・銀河進化の始まりを直接見ることに成功した形だ。今回のような最遠方原始銀河団の発見は、宇宙の大規模構造・銀河進化の解明の大事な一歩となるとしている。

そして、発見された最遠方原始銀河団に属する銀河の性質(明るさ、星形成率(星が1年間に何個生まれるか))を調べたところ、原始銀河団に属さない同時代の銀河との間に大きな違いは見つからなかった。

このことから、現在の宇宙で銀河団に属する銀河に見られる特有の性質は、銀河団が成長していく過程で後天的に獲得したものではないかと推測される。ただし、質量や年齢、色などの性質について違いがあるかどうかはまだわからないため、今後の詳細な研究で明らかにする必要があるとした。

また、発見された原始銀河団の内部構造を詳しく調べてみると、いくつかの銀河のグループを形成しているような傾向が見られた。さらに巨大な銀河団を作るために小さな銀河集団が集まる、その始まりの瞬間を目撃している可能性もあるという。

実際、画像1の拡大図をよく見ると、原始銀河団から画像左上に向けて伸びた構造に気づく。この時代から既に大規模構造の形成は始まっているのかも知れないとしている。また、このような大規模構造はすばる望遠鏡だからこそ見つけられたという。

すばる望遠鏡では現在、Suprime-Camの7倍の視野を一度に観測できる新しい主焦点カメラ「Hyper Suprime-Cam(HSC)」の搭載準備が進んでいる。今後、HSCを用いた観測を行うことで、この時代に原始銀河団がどのくらい存在するのかを解明し、原始銀河団のより一般的な性質も明らかにしていく予定だ。利川氏は「今回のような遠方原始銀河団の発見を積み重ねることによって、近い将来、銀河団形成の謎が解けるでしょう」と、将来の展望を語っている。