日立製作所は4月17日、950MHz特定小電力無線帯域を使用し、約2,000台までのスマートメータの検針データを1台の集約装置で一元管理可能な、無線ネットワークの基本技術を開発したと発表した。

近年、電気エネルギーを効率的に利用するスマートグリッドを実現するための一要素として、通信技術を用いて家庭などの需要家の消費電力量データを定期的に収集するAMI(先進的検針インフラ)が注目されている。

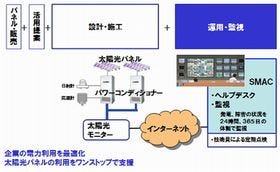

AMIを活用した効果的な節電には、広範囲な地域で、より多くの世帯を対象にしたシステムを構築していく必要がある。同社では、無線の通信経路を自動で選択するマルチホップ通信をスマートメーターに活用した無線ネットワークシステムを開発し、すでにITSやビル管理の分野において提供している。

今回開発された技術は、この無線ネットワーク技術を応用したもので、多数のスマートメータ群の一元管理を実現する。この技術を活用することで、確実な検針データ収集、電力消費量のきめ細やかな把握が可能となり、従来の検針員による月1回の検針業務の効率化も期待できる。

今回開発した技術の特長は、以下の通り。

1. マルチホップ無線通信技術

IETFで標準化されているマルチホップ通信規格RPLを採用し、複数のスマートメータの通信品質を定期的に計測することで、自動的に品質の良い安定した通信経路を選択し、通信できる技術を開発。通信障害が発生した場合は自動的に別の通信経路に切り替わり、安定した通信での確実な検針データ収集を実現する。

2. 通信スケジュール制御技術

スマートメータデータの収集における通信スケジュールを集約装置が一元管理することで、データの衝突や破損を回避できる制御技術を開発。これにより、1台の集約装置に多数のスマートメータを接続した大規模なシステム構成の場合も確実なデータ収集を実現する。

本制御技術の活用により、集約装置1台に対し2,000台のスマートメータまで拡張可能。東京や中国、シンガポールなど、高密度化が進んでいる大都市の1,000世帯を超える超高層集合住宅においても、集約装置1台で自動検針システムを構築でき、さらに、スマートメータへの制御電文の伝送時間を数秒以内とできるため、将来普及が見込まれている太陽光発電装置や蓄電池等の遠隔監視・制御(エネルギー管理システム)への対応が期待される。

同社は今後、この技術を国内外の電力自動検針システムへ適用し、他の電力関連製品を含む社会インフラ製品とともにスマートグリッド、スマートシティを実現するトータルソリューションを提供していく計画だ。