東京大学は3月30日、原子核の形には球と楕円があり、楕円の場合でも多くは、断面をうまく切ると円になる「端正な変形」だが、どう切っても円にならない(つまり楕円になる)「歪(いびつ)な変形」のものもあり、その発現機構は数十年来の謎であったが、その謎を解明したと発表した。

成果は、東大大学院理学系研究科物理学専攻の大塚孝治教授、同博士課程3年の野村昂亮氏、東大大学院理学系研究科原子核科学研究センターの清水則孝特任准教授らの研究グループに加え、D.Vretenar教授(クロアチア・ザグレブ大学)、M.Albers博士(米アルゴンヌ国立研究所)、P.H.Regan教授(英サリー大学)、L.M.Robledo教授(スペイン・マドリード自治大学)、R.Rodriguez-Guzman博士(米ライス大学)らによる国際共同研究によるもの。研究の詳細な内容は、日本時間3月30日付けで「Physical Review Letters」に掲載された。

原子核の表面の変形は多数の陽子や中性子が関与する集団運動によって起こる。それは原子核物理学における最も基本的な課題の1つであり、また物の形は量子物理学全般に共通の重要な学術的意味を持つ。

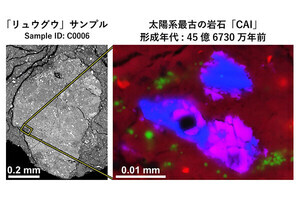

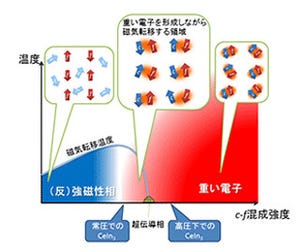

原子核の変形には、冒頭で述べたように端正な変形と歪な変形があり、画像1の通りだ。原子核の「歪な」変形には、50年ほど前に提案された2つのモデルがあるが、どちらも実験データを説明できず、その姿は数十年来の謎となっていた。

画像1の説明は以下の通りだ。球形の原子核の扁長さが増すとアメリカン・フットボール型の回転楕円体に、扁平さが増すとみかん型の回転楕円体に変形する。これらでは、断面をうまく選ぶと円になることがあり、端正な変形といえる。2本の点線からのズレが「歪さ」に対応し、ズレが大きいほどより歪な形を取り、どの断面も円にならない。

事情は「相互作用するボソン模型(モデル)」でも同じで、説明できないデータが多々ある状況だ。しかし、今回の研究では、歪な変形が起こるミクロなメカニズムを明らかにし、それによる「相互作用するボソン模型」の修正を示し、得られた理論結果の実験的検証を示した。

相互作用するボソン模型とは、仮想粒子「ボソン」の運動とそれらの粒子間の相互作用によって原子核の形の運動を記述するモデルのことだ。数学的に解ける場合が、表面の振動や回転に対応するなど、見通しのよい理論になっている。1974年に有馬朗人東大名誉教授と、イェール大学のF.ヤケロ教授により提案された。

原子核では時間とともに表面が変形してブヨブヨと振動したり、楕円体に変形してクルクルと回転運動を起こしたりする。これらは原子核を構成する多数の核子(陽子と中性子)が参加するため「集団運動」と呼ばれ、個々の核子の間に働く核力の複雑さからは想像もつかない単純で美しい規則性を生じるのが特徴だ。

特に、原子核が安定的に楕円体として変形することは1950年頃にレインウォーター(J.Rainwater)、ボーア(A.Bohr)及びモッテルソン(B.R.Mottelson)が提唱し、1975年にノーベル物理学賞が授与された。

このような変形の結果、南部陽一郎理学博士が提唱した「対称性の自発的破れ」の1例として、回転運動が起こり、回転スペクトルとして多くの原子核において観測されている。

なお対称性の自発的破れとは、ある対称性を持った物理系が、エネルギー的により安定な状態へと遷移することにより、元の対称性よりも低い対称性が現れる機構のことをいう。現代物理学の根幹をなす重要な概念の1つとして知られる。

今回の内容に関していえば、原子核の変形により、球形からはよりエネルギー的に安定になり、一方、空間的には非等方的になるのが自発的対称性の破れとなる。それを回転運動により回復して、実験で見られる量子状態となるというわけだ。

このように、原子核表面変形の集団運動は学術的に非常に重要なテーマであったし、「エキゾチック原子核」に関する近年の研究の目覚ましい進展によっても大きな注目を集めている。

なおエキゾチック原子核とは、安定した原子核に中性子を人工的に加えていって作り出された、短寿命で不安定で、地球上では自然に存在することのできない原子核のことをいう。「エキゾチック」とは本来の意味なら「新種」だ。

物理用語的には「天然にない(人工的)」という意味合いや、原子核における中性子数(N)と陽子数(Z)が大きく異なっている関係でアンバランスになっているために(天然の場合はN/Z比が最大で1.5程度)、原子核の性質も安定核から異なるという意味も含まれている。

原子核の性質という点では、これまでに原子核の大きさや「魔法数」(原子核が安定化する陽子と中性子の個数のことで、現在は2、8、20、28、50、82、126の7つが判明)に違いがあることが確認済みだ。

原子核の最も基本的な形は、画像1で示したように、(1)球、(2)アメリカン・フットボールのような扁長な回転楕円体(プロレート変形)、(3)みかんのような扁平な回転楕円体(オブレート変形)、(4)そしてそのどれでもない「歪な」形に場合分けされる。(2)と(3)は上で端正な変形と呼んだものであり、特に2は数の上で多数派である。

1950年代に、ダヴィドフ(A.S.Davydov)とフィリポフ(G.F.Filippov)は「歪な変形」はある決まった幾何学的な形を取るというモデル(ダヴィドフ・フィリポフ模型)を提唱した。

そして同時期に、ウィレット(L.Wilets)とジャン(M.Jean)は「歪な変形」とは特定の幾何学的な形状ではなく、さまざまな形状の重ねあわせである、という描像(ウィレット・ジャンメル)を提案している。

しかし、「歪な変形」をする原子核の実験的に観測されるデータのほとんどは、ウィレット・ジャン模型あるいはダヴィドフ・フィリポフ模型のいずれを用いてもうまく記述できていなかった。このように、原子核の「歪な変形」の理解は数10年来の課題として解決が待たれてきたのである。

相互作用するボソン模型ではボソンの間の相互作用のバリエーションによって、原子核のさまざまな形を表すことができる。東京大学のグループは、相互作用するボソン模型が誕生した直後の1970年代後半から、そのミクロな基礎付け(陽子や中性子の多体系から導くこと)の研究を進め、「OAI写像法」などの成果を出してきた。

OAI写像法とは1978年頃に発表され、相互作用するボソン模型での仮想粒子ボソンが、陽子のペアあるいいは中性子のペアの運動を表しているという理論だ。OAIとは大塚教授、有馬名誉教授、ヤケロ教授3人の頭文字を取ったものである。

ここでいうペアとは、超伝導の「BCS理論」(1957年に提唱された、超伝導現象を微視的に解明した理論で、発見者3名の頭文字から取られている)での「クーパーペア」と似た意味を持つ。

クーパーペアとは、超電導体中において、電荷がマイナス同士にも関わらず、電子-格子相互作用を介して電子同士がフォノンを仮想的に交換することによって働く引力相互作用が、電子間のクーロン反発相互作用を上まわった時に形成される電子対のことで、この時の対の電子のスピンは互いに逆向き、かつ対の全運動量がゼロという関係である。

この対応関係(写像)により、ボソンの意味は明らかになり、原子核ごとにボソンが何個あるとするのがいいかが示された。一方、ボソン間の相互作用(力)を導くことは、その後の発展でも部分的にしか解明されず、ミクロな基礎付けの完成には至らなかった。

その間に温められてきたアイデアに基づき、2008年になって、ミクロな基礎付けの新しい論文「Mean-Field Derivation of the Interacting Boson Model Hamiltonian and Exotic Nuclei」(アメリカ物理学会「Physical Review Letters」)が今回の発表を行った大塚教授ら3人によって発表され、このモデルを導出する包括的な方法が示された形だ。

基本的なアイデアは、原子核の形が変わることによる結合エネルギーの変化を平均場理論(密度汎関数法)のモデルにより計算し、それを適当に作られたボソンの「コヒーレント状態」に対応させることである。

なお、コヒーレント状態とは、ボソンという仮想的な粒子によって集団運動を表すにあたり、各々のボソンはある共通の1つの状態を取る(凝縮する)ことがあるが、この時のボソン系の状態を指す。原子核が変形していると、コヒーレント状態ができ、それが回転したり、そこからの振動が起こったりして、実際に観測される集団運動状態となる。

それにより、このモデルのパラメーターがどの原子核に対しても導けるようになり、エキゾチック原子核を含む未知の原子核の構造を予言することも可能になった。2008年以降で、このモデルに関する最初の大きな進展である。

第2の大きな進展は、2011年に発表された論文「Microscopic formulation of the interacting boson model for rotational nuclei」(アメリカ物理学会誌「Physical Review C Rapid Communications」)だ。これは今回の大塚教授ら3人に、当時の東大のポスドクで現在は北京の中国科学院研究生院物理科学学院のL.Guo准教授氏を加えた4名によって発表された。

相互作用するボソン模型は変形が大きい場合には適用できない、と1980年当時に前述した1975年のノーベル賞受賞者のボーアとモッテルソンによって批判されたことがある。当時は激しい論争があり、大塚教授もその中に加わっていたそうだが、決着はしなかったという。批判への回答が、30年という年月を経て、2011年に発表された2つ目の理論でなされたというわけだ。

結論としては、(1)批判の論点は正しく受け入れるべきである、(2)それを乗り越えるように模型を導くことは、結合エネルギーを考える際に変形だけでなく回転運動への応答を考えることによって可能になる、(3)その結果、このモデルは大きく変形した場合に対しても有効である、となった。

相互作用するボソン模型では2個のボソンの間の相互作用が原子核の性質を決める。一方、3個のボソンの間に同時に働く、ボソン3体力と呼ばれる力が原子核の歪な変形に重要な役割を果たし得ることは以前から知られていた。しかし、そのような力が正当化されるかどうかも、実はわかっていなかったのである。

今回の研究では、ボソン3体力を陽子や中性子に働く力からミクロに導くことに成功し、その3体力の強さを計算し、その結果は実験事実を説明することまでも示した。

「歪な変形」をした原子核は、従来知られてきた模型のいずれを用いてもうまく記述できなかったが、初めて明確で実験データにも合致する記述ができたというわけだ。しかも、このことは普遍的なものであるということも明らかになったのである。

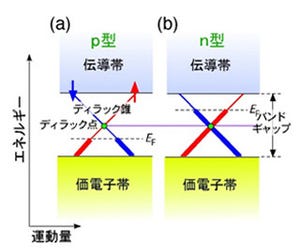

画像2には、3体力をミクロな計算から求められた強さで入れることによって実験データが説明されるようになることを、「オスミウム190」という原子核の例でもって示したものだ。特に、下から2番目の2+励起状態から始まる2+、3+、4+、5+、6+のバンド構造に着目した時に、2体力までの旧来の計算(2体力のみ、右端)では実験データがうまく再現されず、3体力まで含んだ新しい計算(3体力を含む、中央の図)ではうまく再現されている。

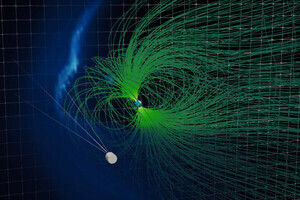

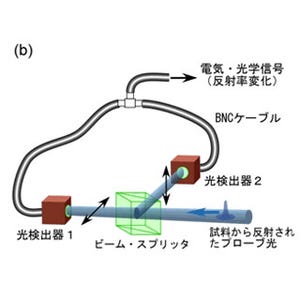

そして、いくつかの「歪な変形」をしている原子核(陽子ペアの数と中性子ペアの数の積で区別される)の「励起エネルギー」(原子核をエネルギーの低いある状態から、エネルギーの高い別の状態に遷移させるのに必要なエネルギーのこと)を計算し、特に重要なエネルギー同士の差を調べた結果が画像3だ。

ボソン3体力まで含めた今回の結果によって、ウィレット・ジャン模型で予想される値とダヴィドフ・フィリポフ模型のそれの丁度中間の値であるという実験事実が理論計算で再現されている。この性質は多くの「歪な」原子核に普遍的な性質であり、核子間に働く力のモデル(この場合は核子間力モデルAとBを用いた)に依らない形だ。

一方、3体力を含まない(2体力までの)場合、この実験の傾向を説明することができない。さらに、「歪な変形」の原子核のこの性質は個々の核子の間に働く力(核子間力)のモデルに依らず、普遍的であるということも示された。

研究グループでは今回の研究の波及効果として、エキゾチック原子核に関するガンマ線分光実験に対して、重要な理論的予言を与えるとしている。国内の理化学研究所のRIBF、海外では、米国立超伝導サイクロトロン研究所(NSCL)、独重イオン科学研究所(GSI)、仏国立大型重イオン加速器研究所(GANIL)などの大型加速器での実験にも関係するという。また、原子核以外のメゾスコピック(巨視的と微視的の中間領域)系の量子系への応用など、学際的な将来研究も期待されるとした。