奈良先端科学技術大学院大学(NAIST)は3月15日、ヒトiPS細胞から今までとは異なる新しい方法によって誘導した「神経上皮様幹細胞」(中枢神経を構成するニューロンなどの3種類の細胞を供給する能力を持つ神経幹細胞の一種)を脊髄損傷モデルマウスに移植し、運動機能の回復を得ることに成功したと発表した。

成果は、NAISTバイオサイエンス研究科分子神経分化制御研究室の中島欽一教授、特別研究学生の藤元祐介氏と、英国ケンブリッジ大学オースティン・スミス教授らと国際共同研究グループによるもの。詳細な研究内容は、「STEM CELLS」誌に3月14日付けで掲載された。

ヒトiPS細胞を用いた再生治療研究は始まったばかりであり、腫瘍形成を防ぐ方法や、望みの細胞へ確実に誘導する方法の開発など、その臨床応用には多くの課題や改善点が残されている。

日本では年間約5000人の新規脊髄損傷患者が生まれており、その総数は10万人以上といわれるほど。現在、損傷した脊髄を直接治療する方法はないが、近年の研究の進歩により、損傷脊髄を修復する方法が動物実験レベルでは多数が報告されるようになってきた。

実際、中島教授らは2010年に、脊髄損傷モデルマウスにマウス由来神経幹細胞を移植し、その幹細胞から新たに作られるニューロン(神経細胞)により損傷した脊髄が修復され、運動機能が回復することを報告している

また、京都大学山中伸弥教授(NAIST栄誉教授)らによって樹立法が開発されたiPS細胞(人工多能性幹細胞)は、体細胞へ数種類の遺伝子を導入することにより、体のすべての細胞に分化できる分化万能性と、分裂増殖を経てもそれを維持できる自己複製能を持つことから、同細胞を利用した治療が脊髄損傷を初めとする再生医療への応用に期待されているところだ。

ヒトiPS由来細胞を用いた脊髄損傷再生治療の有効性は、世界でも慶応義塾大学と京都大学の共同研究チームにより2011年に報告されたのみで、移植に必要な細胞種への誘導法や腫瘍形成の有無、機能回復の詳細なメカニズムの解明など課題や改善点が残されており、さらなる研究が必要である。

以前の報告では、iPS細胞から「ニューロスフェア」(浮遊培養してできた分化した細胞と神経幹細胞からなる球状の凝集塊)を形成させ、損傷脊髄内へ移植する方法が用いられた。しかし、この方法では細胞の分化や手技に不安定な要素があり、塊内部に未分化なiPS細胞が残ることで腫瘍化の原因となる可能性がある。

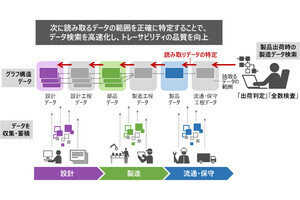

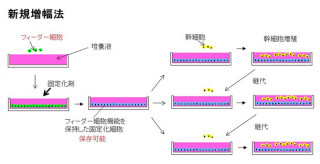

2012年になって、スミス教授らは、ヒトiPS細胞を神経幹細胞の一種である神経上皮様幹細胞へ誘導し、その際に、浮遊培養ではなく細胞を培養皿に接着させた上で、神経系と思われる細胞のみを選別することで、均一かつ長期間神経幹細胞としての性質を維持させることができる培養法を開発した。

この誘導された神経上皮様幹細胞は、さらに分化を誘導すると安定した高い割合でニューロンになる。また、違う方法で作成されたiPS細胞を用い、ほかの研究室で神経上皮様幹細胞へ誘導した場合にも、ほぼ同様の性質を示した。

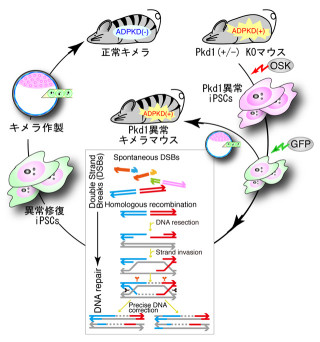

このことは実験者や場所に関係なく、iPS細胞から神経上皮様幹細胞を誘導し、安定して供給できる方法であることを示している。さらに、ニューロスフェアを用いる場合と異なり、均一な神経上皮様幹細胞であるため、腫瘍の発生の原因となる未分化なiPS細胞の混入も少ないという(画像1)。

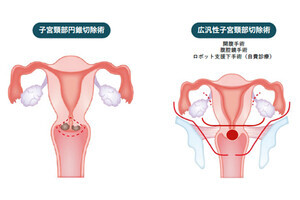

そこで、これらの治療に有利な特徴を活かし、この幹細胞をマウス脊髄損傷モデルへ移植しその効果を検討する研究が行われた。その結果、治療を行っていないマウスの多くは体重を支えて歩けなかったのに対し、移植治療群は半分以上が体重を支えて歩けるまで回復したのである(画像2・3)。

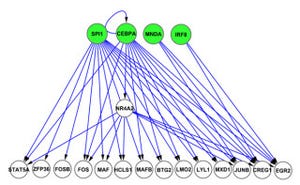

詳しく調べると、移植・生着したヒトiPS由来細胞は、70%以上がニューロンへと分化していた。特性が異なる2種類の特殊な色素を用いて、大脳で運動を司るニューロンからどのような経路で神経回路が再構築されているかを追跡してみると、移植細胞由来ニューロンがリレーするように脊髄の損傷した神経回路をつないでいる可能性が考えられた(画像4)。

また、もともと脊髄内に存在したニューロン(内在性ニューロン)の多くは、損傷の影響によって死滅してしまうが、この移植によりそれを防ぐことができることも確認されている。

さらに治療後に移植細胞のみを除去すると、回復した運動機能が悪化する傾向が見られたことから、移植細胞が直接治療効果を発揮していることも判明。加えて、移植後3カ月まで観察したが腫瘍形成は認められなかった。

ヒトiPS細胞を用いた再生医療への応用は、その誘導法や腫瘍形成の有無など課題や改善点が残っている。また脊髄損傷に対する神経幹細胞移植の機能回復のメカニズムも不明な点が多い。

今回の研究は、ヒトiPS細胞から新たに確立された方法で誘導された神経幹細胞(神経上皮様幹細胞)を、移植治療に用いた世界初の試みであり、今後の中枢神経疾患に対する再生治療の実現に向けて重要な意義を持つと思われると、研究グループはコメントしている。