科学技術振興機構(JST)と九州大学(九大)は、次世代のスピン(磁気)を使った電子素子(デバイス)に応用が期待される「純スピン流」の生成効率を飛躍的に改善することに成功したと発表した。成果は、九大稲盛フロンティア研究センターの木村崇教授と、九大大学院システム情報科学研究院の浜屋宏平准教授らによるもので、研究はJST課題達成型基礎研究の一環として行われた。

詳細な研究内容は2つの論文として分けられ、ホイスラー合金による高効率純スピン流生成については英ネイチャーパブリッシンググループの科学誌「NPG asia materials」のオンライン速報版に英国時間3月9日付けで掲載され、Co2FeSiの純スピン流生成源としての優位性については、米物理学会論文誌「Physical Review B(Rapid Communication)」のオンライン速報版で近日中に公開の予定だ。

磁気に関わるスピンとは、電子が持つ角運動量を表す内部自由度の1つである。上向きと下向きの2つの状態が存在し、角運動量の起源が電子の自転運動として説明できるためにスピンと呼ばれている。

そのスピンの自由度も、電子が持つ電荷の自由度と併せて積極的に利用するという新しい電子技術が「スピントロニクス」だ。次世代の省エネルギー・ナノエレクトロニクスデバイスとして注目を集めている。

スピントロニクス機能の多くは、電流のスピン版である「スピン流」によって駆動されるという仕組みを持つ。スピン流を用いれば、超低損失な「不揮発性磁気メモリ」や「量子情報伝送」が実現可能になると期待されており、スピン流生成技術の開発が急務となっている。

通常のスピン注入法では、スピン流だけではなく電流も同時に磁性体に流れてしまうため、ジュール発熱などの無駄な電力損失が発生してしまう。一方、電荷の流れを伴わないスピンの流れが、純スピン流(電荷レス・スピン流)だ(画像1)。これを用いると電流による不要な発熱などが排除されるため、エネルギー効率の良い磁化反転が期待されるのである。

画像1は、電流とスピン流を表したものだ。画像1の見方だが、まず、電流は左から右に動く電子の数に対応しており、スピンの方向には無関係である。そしてスピン流は、左から右に運ばれる↑スピンの量に対応している形だ。

強磁性体中では電子がスピン偏極しているため、電流を流すと同時に、スピン角運動量の流れであるスピン流が生成される。また、上向きスピンの電子と下向きスピンの電子を互いに逆方向に流すことで、電荷の流れが相殺され電流がゼロとなり、スピン流だけが存在する純スピン流を作り出すことが可能だ。

スピン流の定義上、↑スピンが左から右に動くことと、↓スピンが右から左に動くことは等価であるため、図中の純スピン流は、電子2個分のスピン角運動量を運ぶことになるのである。

以上のような特性を持つスピンだが、これまでの素子では、純スピン流の生成効率は数%以下と極めて悪く、総合的な消費電力を低減することが困難だった。そのため、純スピン流の実用化はあまり検討されておらず、もっぱら、新物理現象を高精度で検出するツールとして用いられてきたのがこれまでのところの状況である。

純スピン流の生成効率の低さは、非磁性体中に生成された非平衡スピンの一部が非磁性体中に拡散せずに、スピン生成源であるスピン緩和の強い強磁性体に戻されてしまうスピン再吸収効果に起因している。

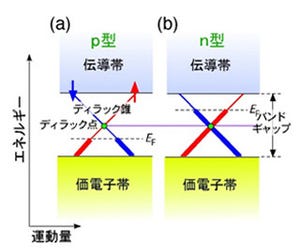

スピン再吸収効果は、強磁性電極のスピン偏極率の増加とともに減少し、完全スピン偏極したハーフメタル電極では完全になくなることが確認済みだ(画像2)。従って、スピン生成源のスピン偏極率の向上が、純スピン流の生成効率向上のカギとなるのである。なお完全スピン偏極状態はハーフメタル状態ともいい、電子のスピンが一方向に完全に偏極している状態のことを指す。

スピン再吸収効果を現したのが画像2だ。鉄-ニッケル合金(パーマロイ)のような通常の強磁性体をスピン注入端子として適用した場合、スピン偏極率が十分大きくないため、非磁性体中に形成されたスピン流の大半はスピン注入端子に逆流(スピン再吸収効果)し、スピン流の生成率が極めて小さくなってしまう。

一方で、完全スピン偏極したハーフメタル電極をスピン注入端子に適用すると、スピン再吸収効果が完全に抑制されるため、非磁性体に効率よくスピン流を生成できるというわけだ。強磁性体のスピン偏極率で比較すると2倍程度だが、スピン流の生成率で比較すると10倍以上の差が現れる点が特筆される。

研究グループは、室温でハーフメタル性が期待されるフルホイスラー合金であるCo2FeSi薄膜を、高い規則度で結晶成長させる技術を確立した実績を持つ。ホイスラー合金とは3元素(X、Y、Z)で構成され、X2YZの分子式を採る構造のことをいい、理論計算から、特定の結晶構造を採る際にハーフメタル的特性が予言されている合金だ。

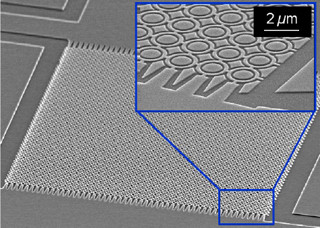

今回はそのCo2FeSi薄膜に微細加工を施し、画像3の左に示すように、Co2FeSiをスピン生成、およびスピン検出端子、銅(Cu)をスピン流チャネルとする「横型スピンバルブ素子」として作製した。

横型スピンバルブ素子とは、面内に配列した2つの強磁性体を非磁性体で接続して構成する素子のことで、2つの強磁性体の磁化の相対角に対応して電気抵抗が変化するという特性を持つ。従来の磁性多層膜で形成させる積層型と区別するために、横型スピンバルブ素子、あるいは面内スピンバルブ素子と呼ばれている。

この横型スピンバルブ素子を用いて、「非局所スピンバルブ測定」を行ったところ、これまでの純スピン流デバイスで主流なニッケル鉄(NiFe)電極に比べて、信号強度が約10倍増大した(画像3・右)。ちなみに非局所スピンバルブ測定とは、横型スピンバルブ素子において、一方の強磁性体(注入端子)にのみ電流を流し、他方の強磁性体(検出端子)には電流を流さず純スピン流だけを注入し、スピン情報にのみ依存した電気信号を高感度で測定する手法のことである。

画像3の見方だが、まず非局所スピンバルブ測定において、2本のCo2FeSi細線は、左側がスピン注入端子と右側がスピン検出端子の役割を担う。素子の左側に電流を流すことで、純スピン流を右側に生成するが、その際、純スピン流のスピン方向と検出端子の磁化方向が平行の場合に正の電圧が、反平行の場合に負の電圧が誘導された。この電圧差を、入力電流で規格化した値は「スピン信号」と呼ばれ、純スピン流デバイスの性能を評価するバロメーターとして知られている。

ここで、2本の細線の平行および反平行状態は、細線端部の形状が異なるため、外部磁界で容易に制御可能だ。この素子のスピン信号を測定したところ、パーマロイ電極を用いた場合に比べて、10倍程度大きな強度のスピン信号を観測したのである。

これらの結果を1次元スピン拡散モデルにより解析したところ、今回作製したCo2FeSi電極では純スピン流の生成効率は27%となった。これにより、生成源としてNiFe電極を用いた場合に比べ、Co2FeSiを用いれば生成効率が1桁以上向上することが示されたのである。今回の実験により、世界で初めてホイスラー合金による純スピン流の高効率生成に成功したことで、純スピン流デバイスの実用化は一歩前進したといえよう。

なお、鉄シリサイド(Fe3Si)という、ハーフメタルではないホイスラー合金との比較実験も行ったところ、Co2FeSi電極がスピン偏極率、生成効率共に最も大きくなることが確認された。

また非局所スピンバルブ測定法により、ホイスラー合金の電気抵抗率の減少と共にスピン偏極率が増大する現象も観測され、非局所スピンバルブ測定法が高スピン偏極材料の評価技術としても極めて有効なことも示されたというわけだ。

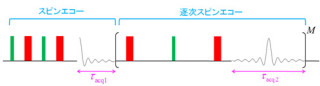

純スピン流の生成源を多端子化すれば、各端子から生成された純スピン流が合成され、従来型スピン注入では不可能な巨大スピン流の生成が可能になる。さらに、ナノ磁性体を非磁性体中に埋め込めば、あらゆる接合面からスピン流が注入される3次元スピン注入も可能だ(画像4)。

これらの革新的スピン注入技術を用いることで、熱擾乱耐性に優れ、極低消費電力で動作するナノスピンデバイスが期待できると、研究グループはコメントしている。