理化学研究所(理研)は、免疫応答を抑制する働きを持つ「制御性T細胞」が、さまざまな状況に置かれても「ヘルパーT細胞」へと分化せず、安定的に分化した状態を維持することを発見したと発表した。研究は、理研免疫・アレルギー科学総合研究センター免疫恒常性研究ユニットの堀昌平ユニットリーダーらを中心とする国際共同研究グループによるもので、成果は米科学雑誌「Immunity」オンライン版に日本時間2月10日に掲載された。

免疫系は、生体内に侵入した細菌やウイルスなどの病原体を認識して排除し、病気や感染から生体を守る高度なシステムである。このシステムでは、多種多様な免疫細胞群が互いに連携しながら働いているが、その応答が過剰になると正常な細胞や組織まで攻撃してしまい、生体に悪影響を及ぼしてしまう。そのため、免疫応答はアクセルとブレーキ機能をバランス良く保つことが重要である。

さまざまな種類がある「T細胞」は、T細胞レセプターと呼ばれるタンパク質を細胞表面に持ち、このレセプターを介して異物を特異的に認識して活性化する免疫の要となる存在だ。T細胞はその働きから、ウイルス感染細胞やがん細胞などを特異的に殺す「キラーT細胞」、「B細胞」や「マクロファージ(食細胞)」などほかの免疫細胞に働きかけてその機能を活性化するヘルパーT細胞に大きく分類されてきた。

さらに最近になって、T細胞にはもう1種類の集団があることが判明。キラーT細胞、ヘルパーT細胞、B細胞、マクロファージといったほかの免疫細胞に働きかけてその活性化を抑制する機能を持つ制御性T細胞である。制御性T細胞はリンパ組織中でT細胞の約5~10%を占め、転写因子「Foxp3」の発現により、ほかのT細胞と区別されている。前述したように免疫応答を抑える機能を持ち、自己免疫疾患、炎症性疾患、アレルギー疾患、移植片対宿主病や、移植臓器に対する拒絶反応などで起こっている過剰な免疫応答を抑制する重要な役割を担う。

2003年に堀氏らの研究グループは、「ヒト自己免疫疾患(IPEX症候群)」の原因遺伝子として同定された転写因子Foxp3が、制御性T細胞の「特異的な」分子マーカーであり、その発生・分化と免疫抑制機能を司る「マスター転写因子」であることを明らかにしていた。マスター転写因子とは、ある細胞種に特有の遺伝子セットの発現する際のスイッチとして機能する転写因子のこと。もう少し詳しく説明すると、まず特定の細胞種に分化するためには、その細胞特有の機能を発現するために必要な一群の遺伝子セットを発現することが必要となる。

一般に遺伝子の発現は、遺伝子発現制御領域である特定のDNA配列に転写因子と呼ぶタンパク質が結合することで調節されている仕組みだ。細胞分化に伴ってある特定の転写因子が遺伝子発現制御領域に結合することで、その細胞種に特有の遺伝子セットの発現がオンになると考えられ、そのような最初のスイッチとして機能する転写因子をマスター転写因子と呼んでいるわけだ。

またIPEX症候群についてだが、こちらはX染色体連鎖型劣性の遺伝様式を示し、変異を受け継いだ男子だけが致死性の自己免疫性・炎症性・アレルギー性免疫疾患を発症するという病気である。膵臓、甲状腺、大腸、皮膚などさまざまな臓器に炎症・組織破壊が起こり、患者は通常生後1、2年以内に死亡してしまう。

話を元に戻すと、制御性T細胞はこれまでの研究から安定にFoxp3を発現することで、さまざまな状況に応じて免疫応答を抑制できると考えられてきた。その考えに従い、この広範で安定な免疫抑制機能を利用して、制御性T細胞を移植する免疫疾患治療法の試みが世界中で行われている次第だ。

その一方で、2009年に理研免疫恒常性研究ユニットらは、Foxp3を発現しているT細胞の「Foxp3+T細胞」を、T細胞を持たない変異マウスに移植した場合や、炎症環境下に置いた場合に一部がFoxp3の発現を失って免疫応答を促進するヘルパーT細胞へと分化することを見出した。この成果は、制御性T細胞がヘルパーT細胞に分化するということから、衝撃的な発見であり、その後も、このFoxp3+T細胞がヘルパーT細胞へ分化するという現象は、ほかの研究グループからも報告されが、それに対する反証も報告され、世界的な論争を引き起こすこととなっていた。

また、外的要因により制御性T細胞がヘルパーT細胞へ分化するならば、免疫疾患の治療のために用いた細胞が狙いとは逆に疾患を悪化させることにつながりかねないという問題も生じてくる。ヘルパーT細胞が制御性T細胞に分化するという可能性は、制御性T細胞を用いた免疫疾患治療の有効性と安全性に疑問を投げかけるものでもあったのだ。そこで研究グループは、制御性T細胞の安定性を巡る論争に決着をつけるために、Foxp3+T細胞が分化する仕組みの解明に挑んだのである。

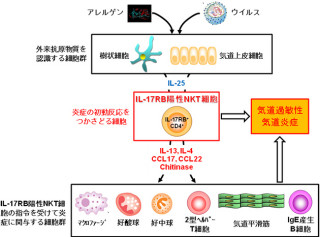

まず、研究グループは「フェイトマッピング解析」と呼ばれる手法を正常なマウスに適用して(画像1)、Foxp3の発現の有無と制御性T細胞の分化の関係性について調べた。

フェイトマッピング解析とは、「Cre-loxP部位特異的組み換え」を利用する仕組みだ。Cre-loxP部位特異的組み換えは、バクテリオファージ研究で見出された部位特異的組み換え反応のことである。「loxP」という特定のDNA配列を標的としており、DNA組み換え酵素「Cre」により触媒されるというものだ。現在では条件的遺伝子ノックアウトを実施する目的などで広く使われている技術である。

フェイトマッピング解析は、まずFoxp3遺伝子に「GFP-Cre融合タンパク質遺伝子」を導入した遺伝子改変マウス(a)を作製する。そして理研の堀昌ユニットリーダーらが共同研究者より入手した、全身で常に発現する「ROSA26遺伝子」にloxP配列で挟んだ「STOPカセット」と「RFPタンパク質遺伝子」を導入した遺伝子改変マウス(b)を、(a)と交配させる。

すると、Foxp3遺伝子が発現した場合、GFP-Cre融合タンパク質遺伝子も発現し、緑色の蛍光を発すると同時に、CreがloxP配列を認識してSTOPカセットを部位特異的組み換えにより除去して、RFPタンパク質が発現する(「GFP+RFP+」という組み合わせ)。

また、Foxp3遺伝子が発現しない場合、GFP-Cre融合タンパク質遺伝子も発現しないので、CreがloxP配列を認識できず、STOPカセットの作用でRFPタンパク質遺伝子は発現しない(「GFP-RFP-」)。過去にFoxp3遺伝子が発現したが消滅した場合は、ROSA26遺伝子は常に発現するためRFPは発現し続ける(「GFP-RFP+」)というわけだ。

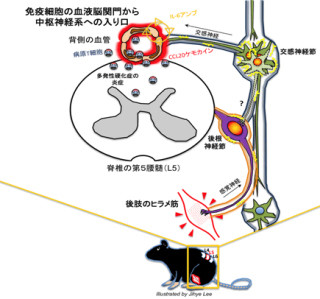

通常、T細胞は抗原とほかのさまざまな因子によって活性化されることで、ヘルパーT細胞や制御性T細胞へ分化する。フェイトマッピング解析を用いて、現在Foxp3を発現している細胞を緑色蛍光タンパク質(GFP)で、一度でもFoxp3を発現した経験を持つ細胞を赤色蛍光タンパク質(RFP)でマーキングすることができる(画像2)。

例えば、Foxp3+T細胞がFoxp3の発現を失えば、それらの細胞はGFP-RFP+細胞として検出することが可能だ。この実験におけるマウスのリンパ節を解析すると、T細胞の内でFoxp3を発現しているT細胞(Foxp3+T細胞)の約3~5%の細胞がGFP-RFP+であり、ヘルパーT細胞に分化することがわかった(画像3)。

|

|

|

画像2。T細胞でFoxp3遺伝子発現を誘導すると、GFPによって緑色の蛍光を発し、さらにRFPによって赤色の蛍光を発する。Foxp3遺伝子を消失させると、赤色の蛍光だけが残る |

画像3。フェイトマッピング解析に用いたマウスのリンパ節を解析すると、GFP-RFP+T細胞が3-5%存在することがわかり(赤枠)、Foxp3発現を消失したT細胞が存在することがわかる |

次に、正常なマウスのFoxp3が発現していないT細胞(「Foxp3-T細胞」)を活性化することで、Foxp3の発現の有無が調べられた。Foxp3-T細胞の中から抗原に出会ったことのない「ナイーブT細胞」だけを選別して活性化すると、約10%の細胞がFoxp3を発現することが判明。

しかも、このような活性化によって誘導されるFoxp3+T細胞は、制御性T細胞とは異なった遺伝子発現を示すことや免疫抑制活性を有さないこと、またこのFoxp3の発現は不安定で、「サイトカイン(細胞どうしの情報伝達に関わるさまざまな生理活性を持つタンパク質の総称)」などのシグナルによって容易に失われることも発見された。つまり、Foxp3は制御性T細胞以外の通常のT細胞においても、一過的に発現され得るという予想外の事実を発見したのである。

さらに、Foxp3-T細胞の移植実験と上記のフェイトマッピング解析を用いた実験を行ったところ、Foxp3-T細胞を移植された細胞から免疫抑制活性を持たない不安定なFoxp3+T細胞(非制御性T細胞)が誘導され、T細胞欠損マウスや炎症環境下ではヘルパーT細胞はこれらからのみ分化することが発見された。

一方、免疫抑制活性を示す制御性T細胞を同様の環境においてもヘルパーT細胞へ分化しないことが判明。そして、一部の制御性T細胞は一過的にFoxp3発現を失うものの、活性化させると再びFoxp3と免疫抑制機能を安定に発現するようになり、これらは「潜在型」制御性T細胞であることが確かめられた。つまり、制御性T細胞は、Foxp3発現を記憶していることが明らかになったのである(画像4)。

画像4についてもう少し触れると、まずFoxp3-ナイーブT細胞が活性化する際、一部の細胞が免疫抑制機能を獲得することなく一過的にFoxp3を発現する。この活性化によって誘導されるFoxp3の発現は不安定であり、炎症を引き起こす物質である炎症性サイトカインなどの外部からのシグナルに応じて容易に失われてしまう。

一方、制御性T細胞におけるFoxp3発現は頑健であり、さまざまな外的シグナルに対しても安定にFoxp3を発現して制御性T細胞として維持することができる。そして、一部の制御性T細胞は一過的にFoxp3発現を失うものの、活性化によって再度Foxp3を発現し免疫抑制機能を発揮するのだ(「潜在型」制御性T細胞)。

続いて、制御性T細胞における頑健なFoxp3の発現と、免疫抑制機能を持たない非制御性T細胞の一過的なFoxp3の発現とでは、何が異なるのかが調べられた。その結果、Foxp3遺伝子の発現制御領域の「DNAメチル化状態」が大きく異なることが見出されたのである。

制御性T細胞ではFoxp3発現の有無に関わらず、この領域が完全に「脱メチル化」されることで遺伝子が常に発現可能な状態に保たれているのに対し、一過的なFoxp3発現を示す非制御性T細胞では、Foxp3を発現するのにも関わらず完全にメチル化されており、遺伝子が不活性化状態であることが判明したのだ。

つまり、制御性T細胞におけるFoxp3発現の記憶はFoxp3遺伝子の発現制御領域のDNA脱メチル化によってコントロールされており、制御性T細胞はこの記憶のメカニズムによって安定に分化状態を維持していることがわかったのである。

なおDNA脱メチル化とは、遺伝子発現の制御様式の1つだ。DNAの「CpG」という配列で塩基の1つである「シトシン」にメチル基が付加される修飾をDNAメチル化という。遺伝子が発現されるか否かを制御している領域がメチル化されると、その遺伝子は不活性化されて発現されなくなる仕組みだ。逆にメチル基が除去される過程を脱メチル化といい、不活性化されていた遺伝子が活性化され発現されるようになるのである。

今回の成果は、ヘルパーT細胞は制御性T細胞から分化するのではなく、Foxp3を一過的に発現する非制御性T細胞から分化することが示されたように、Foxp3+T細胞集団には非制御性T細胞を含むさまざまな種類の細胞が含まれていることを証明し(画像5)、制御性T細胞の安定性を巡る論争に決着をつけることができたという。

画像5についてもう少し詳しく触れると、非制御性T細胞は、さまざまな外的要因に対してFoxp3を消失することでヘルパーT細胞へ分化し、炎症などの環境下では選択的に増殖することで蓄積する。一方、制御性T細胞の分化状態は安定であり、外的要因に対しても安定にFoxp3を発現して制御性T細胞として維持できるというものだ。

また、制御性T細胞はさまざまな環境においてもFoxp3の発現を記憶して免疫抑制機能を発揮することがわかり、研究グループは、今回の成果は制御性T細胞を利用した免疫疾患治療法を科学的に後押しすることとなるという。

それから、これまでは、「Foxp3が制御性T細胞の『特異的』分子マーカーでありその『マスター転写因子』である」という過度に単純化された概念が主流だったが、Foxp3が制御性T細胞の分化と関係なく発現し得るという発見は、これまでの学術界の定説を覆すものとなるとする。

研究グループは今後、頑健なFoxp3発現を誘導するメカニズムの解明を目指す計画で、将来的に安定な免疫抑制活性を備えた制御性T細胞を人為的に作製・誘導することが可能になれば、免疫疾患の治療に大きく貢献することができるものと期待しているとコメントしている。