産業技術総合研究所(産総研)ナノデバイスセンター 集積実証室 德島正敏 総括主幹、亀井明夫 主査、ナノエレクトロニクス研究部門 堀川剛 主任研究員らの研究グループは、シリコンフォトニクスによる光集積回路(光IC)と光ファイバとの直接光結合技術の高度化を、NECの協力により達成したことを発表した。同成果の詳細は、応用物理学誌「Applied Physics Express」に2012年2月6日(日本時間10時)にオンライン掲載される予定。

スマートフォンなどの普及により大容量データが扱われる機会が増え、それらを伝送する光ファイバ通信網への負荷が増加。それに対応すつために、通信網の高密度化などが進められているが、光信号の制御装置(ノード装置)の数の増加などによる消費電力の増大が懸念されるようになってきている。この問題の解決に向け、ノード装置を低消費電力の光ICに置き換える技術の研究が活発化しているが、光ICを実用化するためには多数の光ファイバを結合するための多チャネル光結合技術が必要であった。

光IC内の光導波路は光ファイバよりも格段に細く、光ビームの直径を変換できる光変換器を光ICに搭載する必要がある。しかし、これまでの光変換器には標準的な光ファイバを直接結合できるだけの拡大/縮小機能が無かったために、レンズを使ったり、光ファイバ側にも光変換器を装着したりしなければならず、結合できるチャネル数が限られたり、組み立てに多くの工数を要することが問題となっていた。そこで今回の研究では、こうした問題の解決を図るために、光ICの光導波路と光ファイバとを突き合わせるだけで光結合できる高効率かつ組み立ての容易な光結合技術の高度化に取り組んだ。

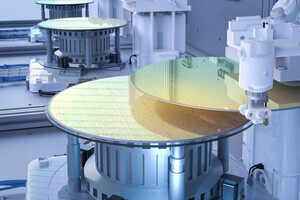

シリコンフォトニクスによる光ICの光回路はシリコンの光導波路で構成されるが、それを通る光ビームの断面の大きさは通常1μm角程度以下である。他方、通信用の標準的な光ファイバを通る光ビームの直径は10μmであり、ビーム径の違いは10~100倍に達するため、両者を突き合わせるだけで低損失に光結合するには、この倍率でビーム径を拡大/縮小できる光変換器を光IC側に搭載する必要がある。

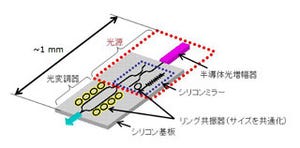

さらに、光導波路側の結合端面の屈折率を光ファイバと同程度に変換することで、屈折率の差による結合界面での光ビームの反射を抑制することも重要であることから、今回はこれら2つの条件を満たし、通り抜ける信号光を拡大/縮小する光変換器を考案し、標準的な光ファイバと光ICとの直接光結合を行った。この光変換器は、光ICのチップの縁に取り付けるもので、細らせたシリコンの光導波路の先に、結合端面に向かって幅の広がるガラスのリブ型光導波路をかぶせた構造を持つ異なる物質による2つの逆向きのテーパー(先細り)を2重にした2段テーパー構造を採用している。

作製された光変換器では、2段テーパー構造を構成するシリコンのテーパーとガラスのテーパーの両方が光ビームを拡大/縮小する効果を持つため、1段テーパー構造では難しかった高倍率での光ビームの拡大/縮小が可能になった。また、光ICの光導波路が屈折率の大きいシリコン(屈折率3.5)であっても、結合端面は光ファイバと同じ屈折率(1.5)のガラスに切り換わるため、光ファイバとの結合界面での反射を十分に小さくでき、これらの効果により、標準的な光ファイバと一端面あたり1dB以下の光損失で結合ができたという。

また、光変換器の構造設計に併せて、その製造プロセスの高度化も実施。庇状に上部がせり出したフォトレジストのパターンをシリコン基板上に形成し、それをマスクとして表面をエッチングすることにより、緩やかなスロープを形成する技術を開発した。これにより量産性を維持したまま、通常の数百倍の厚みのフォトレジストパターンにより、傾斜角1°以下の緩やかなシリコンのスロープを形成できるようになったという。

光変換器を等間隔に並べた光変換器アレイを搭載した光ICでは、光入出力を多チャネル化できるようになる。光変換器アレイには光ファイバアレイを結合するが、光ファイバアレイとして、標準的な光ファイバを等間隔(250μmまたは127μm)に数本から数十本並べたものが既に市販されているため、光ファイバアレイとの直接光結合ができる光変換器アレイがあれば、光ICの多チャネル化を容易に行うことが可能となる。

今回開発された光結合技術では、光ファイバアレイを直接結合するだけで、高効率の光結合を実現できるようになるため、光ICの多チャネル化を容易に実現できるようになると考えられると研究グループでは説明している。

なお、研究グループでは今回の技術は、長距離通信用の光ICだけでなく、比較的短距離の光インターコネクト用光ICへの適用も可能であるため、将来的には、産総研で展開される新規プロジェクトや共同研究などの枠組みを通じて、多様な光IC開発に展開していくことで、大容量情報社会を支える多チャネル光ICの標準的な光結合技術として普及を図っていきたいとしている。