東京大学医科学研究所(東大医科研)は、インフルエンザウイルス遺伝子の立体構造を解明したと発表した。東大医科研、日本FEI、理化学研究所の共同研究グループによる研究で、成果は「Nature Communications」誌に掲載された。

ウイルスが増殖するためには、ほかの生物と同様に、自身の遺伝子を次の世代に正確に伝えなければならない。すなわち、ウイルスが自身の遺伝子を取り込む過程は、ウイルス増殖で最も重要なステップといえる。

インフルエンザウイルスの遺伝子は8本の分節に分かれているのが特徴で、研究グループはすでに個々のウイルスが8本の遺伝子分節を取り込むことを明らかにしていたが、そのメカニズムは未解明のままだった。

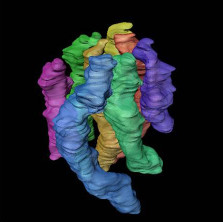

今回、研究グループは「走査型透過電子顕微鏡」(電子線を収束させたプローブを走査させ、試料(薄切片)を透過した電子線から像を得ることのできる電子顕微鏡)を用いた「電子線トモグラフィー法」により、インフルエンザウイルス内に取り込まれたウイルス遺伝子「リボヌクレオタンパク質複合体」の立体構造を明らかにした。リボヌクレオタンパク質複合体とは、RNAとタンパク質の複合体のことで、ここではウイルスのゲノムRNAとウイルス核タンパク質の複合体のことを指す。

また、電子線トモグラフィー法とは電子顕微鏡を用いたコンピュータ断層撮影法(CT)のことである。さまざまな角度(-70°~+70°)から透過像を撮影し、撮影した連続傾斜像をコンピュータ上で解析することで、観察対象の立体構造を再構築するという技術だ。

そして得られた立体構造から、8種類のウイルス遺伝子分節が「核酸様」(DNAやRNAのような構造物を示す)の紐状構造物を介して互いに結合し、1つの複合体を形成することが明らかになった。

今回の成果は、インフルエンザウイルスが自身の遺伝子を子孫ウイルスに伝えるメカニズムの一端を明らかにしたものであり、さらに、ウイルス増殖における遺伝子超複合体の重要性を示している。研究グループでは、遺伝子超複合体の形成阻害によりウイルス増殖を阻害できると考えられることから、今回の成果が新規抗ウイルス剤の開発につながることが期待できるとコメントしている。

また、2009年に発生した新型インフルエンザウイルスに代表されるように、新型ウイルスのほとんどが2種類以上の異なるウイルスのハイブリッドである。今回の研究成果は、異なるウイルス由来の遺伝子分節が混成することで出現する新型ウイルスの発生機構を解明するために必要な基礎知識としても重要であるとしている。

|

|

|

画像1。インフルエンザウイルス内ゲノム(遺伝子超複合体)の3次元構造モデル。8種類のゲノム分節を異なる色で示している |

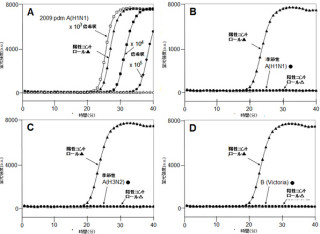

画像2。ウイルスの断層像。ゲノム分節をつなぎ合わせる紐状の構造物が認められる(矢頭) |