名古屋大学(名大)などの研究グループは、電界効果を利用して1つの試料で熱電材料の性能を最適化する評価手法の開発に成功したことを発表した。同成果は、同大大学院工学研究科の太田裕道 准教授、東京工業大学の細野秀雄 教授、東京大学の幾原雄一 教授らによるもので、2012年1月3日(独時間)に独科学雑誌「Advanced Materials」(オンライン版)にて公開される予定。

火力発電所や工場、自動車では、化石燃料を燃やして電力や動力に変えています。つまり、化学エネルギーを電気エネルギーや運動エネルギーに変換しているわけです。この変換過程で生じるロスが「排熱」です。「排熱」は熱エネルギーですが、使いづらいため、ほとんど利用されることなく捨てられています。

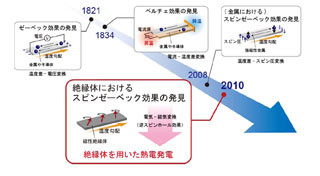

熱電変換は、火力発電や自動車のエンジン、工場などの化石燃料を燃やして運動エネルギーへと変換した際に生じる排熱を、電気エネルギーに変換して利用とする技術だ。熱電材料に温度差をつけると、ゼーベック効果が起きて熱起電力(電圧)が発生する。これを電気回路に組み込むことで電力を取り出すことができるようになる。つまり熱電材料を排熱のある工場や火力発電所に設置すれば、化学エネルギーの利用効率を高めることが可能となる。

しかし、高性能な熱電材料の探索には大きく2つの課題がある。1つ目は、「熱電材料の性能を決定するパラメータの相関関係」だ。熱電材料の性能は、熱電能(1Kあたりの熱起電力)の2乗と導電率(電子濃度に依存)に比例する一方、熱伝導率には反比例することが知られており、しかもこれら3つのパラメータは互いに独立するものではなく、むしろ相関し合っている。そのため例えば、電子濃度を大きくすると高い導電率が得られるメリットがある一方、熱電能は小さく、熱伝導が高くなるというデメリットも同時に起こる可能性がある。こうした問題があるため、熱電材料の性能を最適化するためには、数多くの試料を合成し、1つずつ物性の計測を行っていく必要がある。

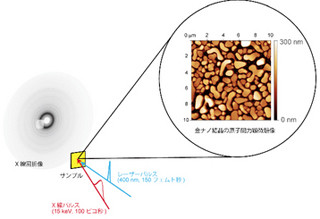

2つ目は「ナノ構造制御」だ。太田准教授らの研究グループは、厚さ数nmの人工超格子が、バルクと比較して数倍大きな熱電能を示すことを2007年に発見していたが、人工超格子技術は結晶構造が複雑な熱電材料に適用することが難しいため、同技術に代わる新たな技術の創出が求められていたのである。

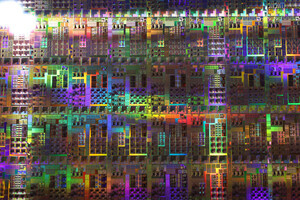

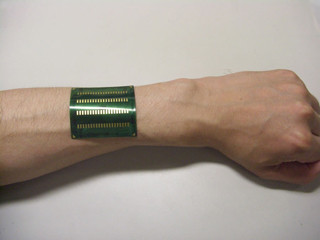

今回の研究では、これら2つの課題を同時に解決する手法として熱電材料の評価手法(熱電能電界変調法)が提案された。同手法は、まず熱電材料上に室温で金属電極とゲート絶縁体を蒸着し、電界効果トランジスタ(FET)を作製。電子ドープ型の熱電材料上に形成された電界効果トランジスタ構造にゲート電圧(Vg+)を印加することで誘起される2次元電子ガスに温度差を付与して熱起電力の計測を行う。すると、ゲート電圧の増加に伴って2次元電子ガスの電子濃度が増加するため、厚さが十分に分厚いバルクの場合はそれに伴って熱電能の絶対値は減少するが、それよりも大きなゲート電圧を印加すると、2次元電子ガスの厚さが数ナノメートルにまで薄くなるため、人工超格子で観測されるような大きな熱電能を示すことが予想され、熱電能の「V字回復現象」が観測されると期待できるというもので、酸化物熱電材料の最有力候補であるチタン酸ストロンチウム(SrTiO3:STO)をモデルとして、同仮説の実験的証明も実施された。

ゲート絶縁体には、2010年に太田准教授らの研究グループが発見した含水ナノ多孔質C12A7ガラス(CAN)を採用。

室温下での熱電能と電子濃度および2次元電子ガス層の厚さの関係を調べたところ、STO内の電子濃度が2.5×1014cm-2以下の場合、熱電能の絶対値は電子濃度の増加に伴い減少し、シミュレーションにより求めたバルクの熱電能とほぼ一致したことが観測された。その一方、STO内の電子濃度が2.5×1014cm-2を越えると熱電能の絶対値が急激に上昇し、バルクのSTOの5倍に相当する大きさの熱電能が観測されたという。この時の2次元電子ガス層の厚さは2nmと見積もられ、STO人工超格子で観測された熱電能の向上が起こったものと考えられると研究グループでは説明している。

この結果、従来、熱電材料を評価するためには電子濃度を変化させたさまざまな試料を作製し、熱電能と電子濃度を1つずつ計測する必要があったが、同手法ではFETを作製した1つの試料でゲート電圧を変化させ、その際の熱電能の変化を計測するだけで、性能の最適化を図ることが可能となることが示された。

今回考案された1つの試料にFETを作製し、ゲート電圧印加によって連続的に電子濃度と熱電能を変化させる方法は、実験結果から汎用性の高い手法であると言え、これを活用することで熱電材料探索にかかる時間の削減ができるようになると研究グループでは期待を示す。また、人工超格子など、結晶構造が複雑なために従来ナノ構造化ができなかった熱電材料に適用することで、高性能な熱電材料の探索の加速も可能になると研究グループではコメントしている。