東京大学(東大)大学院医学系研究科の浦野泰照 教授と米国国立衛生研究所(NIH)の小林久隆 主任研究員の研究グループは、外科手術時や内視鏡・腹腔鏡施術時に、がんの存在が疑われる部分にスプレーするだけで、1分前後でがん部位のみを鋭敏に検出できる試薬の開発に成功したことを発表した。同成果は2011年11月23日(米国東部時間)発行の米国の医学科学誌「Science Translational Medicine」に掲載される。

がんは、早期発見・治療が重要な疾患で、転移する前であれば原発巣を、転移後であっても転移微小がんを完全に取り除くことで、患者の予後は劇的に改善することが知られている。近年では治療法も、開腹を必要とする外科手術から、より負担の少ない内視鏡・腹腔鏡を用いた摘出術へとシフトしてきており、除去すべきがん部位を手術者に正確に把握させる技術、つまりがん部位の精密検出法の確立が強く求められている。

こうしたがんの検診法としては、PET検診、MRI検査、X線CT検査などが広く用いられているが、これらの技法によって検出できるがんの大きさは1cm程度が限界で、数mmサイズのがんを見つけることは難しいのが現状である。また、放射線被ばくの問題や大がかりな高額装置が必要である点も、医療技術の一般への普及を考える上で問題点として指摘されている。

こうした背景から、近年では光を活用したがん部位検出法、特に蛍光法に基づくがん部位検出技法が、感度の高さや安全性、装置の簡便さなどの点から注目を集めている。研究グループも2009年に、動物体内にできた微小がんを特異的に蛍光検出する技術を開発していた。これは、現在がん治療薬として広く用いられている、がん抗体を利用する技術で、動物体内に投与すると数時間程度で、がん部位を選択的に光らせることが可能な技術であったが、がん部位が光るまでに数時間以上の長い時間を要する点と、最終的にがん部位が持つ蛍光は微弱で、特殊な装置を活用しないと検出しにくい点が問題点として残っていた。今回、新たに開発された技術は、まったく異なる発想の切り口により、これらの課題を解決し、数十秒~数分程度で、目で見えるほどに明るくがん部位が蛍光を発するようになる技術であるという。

具体的には、「有機小分子蛍光プローブ」と呼ばれる生体内の物質を可視化するための蛍光色素を少量患部にスプレーするだけという簡単なもの。これにより、遅くても数分程度でがん部位が高選択的に光るようになるという。

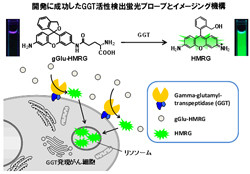

がん部位を見分ける鍵となるがん細胞の特徴として、研究グループはγ-グルタミルトランスペプチダーゼ(GGT)という酵素に着目。同酵素は、肺がんや肝臓がん、乳がん、脳腫瘍、卵巣がん、子宮頸がんなど、多くのがん組織でその活性が増強しているという報告がある酵素で、グルタチオンという細胞活動に重要な分子を生合成する役割を持っている。

今回、浦野教授は、自身が確立したオリジナル蛍光プローブ設計法に基づき、生きている細胞のGGT活性を可視光(緑色)蛍光として検出するの蛍光プローブ試薬を開発した。同プローブ試薬は、それ自身は無色・無蛍光な分子だが、GGTと出会うことで強い緑色蛍光を発する分子へと変化する機能を持っており、GGT活性を持つ細胞を選択的かつ鋭敏に、短時間で蛍光染色できる試薬である。

小林主任研究員が、同試薬をさまざまながんモデルマウスに適用し、微小がん検出試薬としての機能を検討した結果、がんの存在が疑われる部位にプローブ試薬を散布すると、1mm以下の微小がんであっても数十秒~数分程度で、明確にこれを検出できることが確認されたという。

さらに蛍光内視鏡下でがんモデルマウス体内のがん部位を可視化し、これを鉗子を用いて除去する模擬手術にも成功したほか、同試薬の散布により、微小がん部位は強く光り、その蛍光は人間の目でも十分に確認できることも確認された。

このため、同試薬を用いることで、患部を直接眼前で見る外科手術時にも、微小がん部位の発見や、取り残しを防ぐなどの効果を発揮するものと研究グループでは説明している。

この成果は、外科手術時や近年実施例が急増している内視鏡・腹腔鏡下施術において、微小がん部位の発見や取り残しを防ぐ技術として、その臨床応用が期待されるものになると研究グループでは説明するほか、蛍光検出機器は安価なため、同技術は多くの医療機関に広がる可能性があり、医療経済の観点からも重要な成果になる可能性が高いとも説明している。

すでに浦野教授を研究代表者とする科学技術振興機構(JST)研究加速課題として、東京大学医学部附属病院とがん研究会有明病院との協同で、同試薬の効果検証を、患者体内から取り出したばかりのがんサンプルを用いて行っているほか、NIHの小林主任研究員とも共同して、米国で卵巣がん摘出サンプルを用いた検証も今後行っていく計画。

また、今回ターゲットとして利用したGGTをほとんど発現していないがん細胞種もいくつか存在するため(大腸がん、卵巣がん、胃がんのそれぞれ一部のがん細胞)、こうしたがん組織の可視化を実現する新たなプローブ試薬の開発も平行して進めており、将来的には、ほとんどのがん部位を短時間に、鋭敏に検出できるようになることが期待できるとしている。