法人市場におけるモバイル化の波は、もはや説明する必要がないほど、多くの企業を飲み込んでいます。BYOD、企業によるモバイルデバイスの導入など、その事例は枚挙にいとまがない状況にあります。

一方で、「これまでフィーチャーフォンしか導入しておらず、これからモバイルデバイスを導入する」という状況の企業も多く、「モバイルデバイスを導入する時にどのような対策、どのようなソリューション導入をすれば良いのか」がわからない情報システム部門の人も多いことかと思います。

そこで本誌では、携帯キャリアやソフトウェアベンダーなどに「ソリューションが必要な理由、プラットフォームのどういう機能を利用すれば良いのか」を解説いただき、モバイルデバイス導入時の悩みをスッキリ解決します。

第7回は、フィルタリングサービスなどを提供するデジタルアーツの方にスマホで実現するフィルタリングとセキュアブラウザについて解説いただきます。

スマートデバイスには社内システムとは異なるセキュリティ対策が必要

スマートデバイス(スマートフォン/タブレット)は私生活のみならず、ビジネスの場でも欠かせない組織にとって大きな戦力となっています。グループウェアをはじめ、多くのクラウドサービスや社内システムをスマートデバイスから利用でき、場所を問わずに業務を遂行できる環境ができつつあります。

スマートデバイスの法人利用に関する2015年度の調査(ミック経済研究所調べ)では、スマートフォンとタブレット合計の普及率が38.3%(重複除く)となり、前年の33.2%から大きく増加しています。しかし、利便性が向上する反面、スマートデバイスの利用にはこれまでにない新たな脅威が隠れています。

セキュリティは主に社内システムの対策に意識が向かいがちですが、場所を選ばず利用できるスマートデバイスには社内システムと異なるセキュリティ対策が必要となります。

スマートデバイスの業務利用に潜む脅威

組織内での端末利用と異なる点は、スマートデバイスの利用が場所を問わない点です。このことが従業員が外出先でほかの従業員による監視のない状況を生み出し、多くの危険を生み出す可能性があります。以下に、具体的な脅威を紹介しましょう。

- 外部の脅威

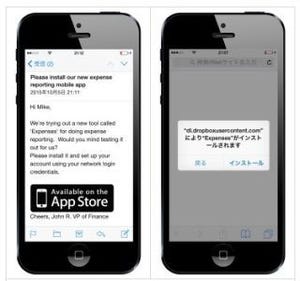

移動などの空き時間に業務と関係のないWebサイトを閲覧し、無意識のうちにマルウェアがダウンロードされるケースがあります。最近では、スマートデバイスが攻撃者によりロックされ、身代金を要求されるランサムウェア被害の事例もあります(関連記事:【連載】これさえ見れば問題なし! セキュリティ用語まとめ 最近よく聞く「ランサムウェア」って何?)。

- 内部不正

また、ほかの従業員による監視がないことは、外部攻撃だけでなく、内部不正リスクも高まります。具体的には、私的のオンラインストレージやWebメールを利用して、情報を私用のクラウドサービスへ転送し、競合に漏えいさせるケースが考えられます。

- 盗難/紛失によるリスク

可搬性に優れるスマートデバイスのメリットは、裏を返せば盗難/紛失リスクが高くなることにもつながります。紛失時にデバイスが社内システムへアクセスできれば、即座に重大な情報漏えいのインシデントへと発展する可能性があります。

では、組織としてどのような対策を施す必要があるのか、有効な対策を見ていきましょう。

有効な対策

- 外部脅威に対する対策

業務に不要なWebサイト閲覧を制御することで危険なコンテンツをあらかじめ禁止し、外部脅威から従業員を守ります。また、セキュリティ専門家が攻撃やマルウェアを解析した脅威インテリジェンスを活用し、Webを制御することで既知の攻撃へ対処するといった高度な対策も考えられます。

- 内部不正に対する対策

私用のクラウドサービスを制限することで、情報の持ち出し経路をあらかじめ塞ぎ、社内で活用しているサービスに利用を限定します。許可していないサービスを利用した際は、社員に対して警告を表示します。また、Webアクセスを記録してログを残すことで、内部不正対策の抑止力として効果を発揮します。ログを残すことは、インシデントが万が一発生した際に「早期検知」や「証跡」として有効な役割を果たすメリットもあります。

- スマートデバイスの盗難/紛失の対策

パスワードによるロックはもちろんのこと、機密情報を端末に残さない運用が重要となります。クラウドサービスや社内サービスからデバイスへのデータ保存を禁止したり、各サービスの認証情報を残さないようにしたりする運用は検討すべき項目となります。

Webフィルタリングとセキュアブラウザで何ができるのか

こうした対策は、Webフィルタリングとセキュアブラウザで実現できます。

- Webフィルタリング

「Webフィルタリング」は、Webサイトへのアクセス制御が主な機能であり、業務上不必要な私的利用によるサイトへのアクセスを制限できます。これにより、生産性の向上や通信コストの削減にも寄与できます。

ほかにも、安易なSNSの書き込みによるモラルハザードの防止策としての利用や、オンラインストレージサービスなどのブロックによる情報漏えいリスクの回避、ログ取得による万が一の際の原因特定が可能となります。

- 「セキュアブラウザ」

「セキュアブラウザ」は、Webの閲覧履歴やキャッシュ、認証情報(ID/パスワード)といった、モバイル端末内に残されるデータをコントロールできます。これらのデータをすべて削除することで、モバイル端末をシンクライアント端末のように使用できます。

クライアント証明書をブラウザに格納できるため、端末を指定したセキュアなシステムにアクセスできます。ただし、セキュリティ対策を強化すると利便性低下の懸念がつきまとうことでしょう。これを回避するために用意されている機能がパスワードの入力を一元化するSSO(シングルサインオン)です。

この統合ID管理によって、1度のログインで複数サービスの利用が可能となり、パスワード管理の負担が軽減できます。また、「デバイスID」との連携では、クライアント証明書を利用することで、証明書インストールの簡素化や、デバイス紛失時の証明書の失効などが容易に行えます。

著者プロフィール

桑原 和也

Windows端末/スマートデバイス向けWebフィルタリング「i-FILTER ブラウザー&クラウド」のプロダクトマーケティングを担当。

デジタルアーツ エンタープライズ・プロダクト・マーケティング部

i-FILETR課 プロダクトマネージャー

企業/官公庁/文教分野のさまざまなユーザーが便利/快適/安全にインターネット利用の提供に貢献する仕事に従事。

また、マルウェア解析コンテストの運営のほか、セキュリティ組織の活動に参加/協力している。