Webアプリケーションが主流になりつつある現在、Webブラウザーは欠かせないツールの1つだ。誤解を恐れずに述べると、Webブラウザーがあれば、他のローカルアプリケーションは不要である。そのため、Webブラウザーのシェア(市場占有率)は重要であり、各社が自社製品を研ぎ澄ましているのが現状だ。そして大手Webブラウザーの1つ、MicrosoftのInternet Explorer(以下、IE)において、Windows 7向けのIE 11がリリースされた(図01)。

システム要件として、Windows 7 Service Pack 1が前提。233MHz以上で動作するプロセッサ、512MB以上のメモリー、70MB以上のHDD空き容量が必要となる。もっとも、Windows 7 Service Pack 1が稼働している時点でこれらのシステム要件は満たしているため、特に気にすることはないだろう(図02)。

ダウンロードページにアクセスすると、Webブラウザー情報を取得し、IE 11未インストール時の場合はダウンロードをうながすボタンやメッセージが現れる。32ビット版や64ビット版をMicrosoftダウンロードセンターから直接入手できるので、複数のWindows 7マシンに対してIE 11をインストールする場合は、こちらの方が簡単だ(図03)。

さて、多くのユーザーが興味を抱くと思うIE 11の新機能だが、表層的な部分の差はIE 10と比較してそれほど多くない。そもそもIE 11は、Windows 8.1のタッチ環境によるWeb閲覧環境(俗にいうエクスペリエンス)を強化するため、タッチ操作時の応答性を改善したのが1つのポイント。Windowsストアアプリ版との連携も高まっているが、Windows 7版に関しては、その恩恵を受けることはできない。

他方で、IE 11の動作を制御する「インターネットのプロパティ」ダイアログを確認すると、いくつかの相違点を確認できた。例えばセキュリティ関連では、TLS(Transport Layer Security)の使用が初期状態で有効になるなど、いくつかの変更が見受けられる。また、Windows 8.1のIE 11には用意されていた「<SPDY/3の使用>」は見つからなかった。

SPDY(スピーディー)は、Googleが提唱した次期通信プロトコルの1つで、今後HTTP/2.0のベースになる可能性が高い。TCP/IPコンポーネントの更新が必要なのか、IE 11 for Windows 7のインストールだけでは対応できないのかもしれない。この件に関するMicrosoftの説明は確認できなかった(図04)。

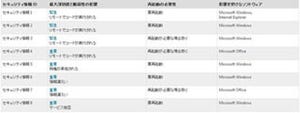

「<詳細設定>」タブや「<セキュリティ>」タブの設定項目は、IE 10の設定を引き継ぐため、初期状態は必ずしも同一ではない。Windows 8.1では初期状態で有効になっていた「<拡張保護モードを有効にする>」が無効になるケースも確認されたが、同項目の無効化を求める金融機関系Webサイトもあるため、IE 11へアップグレードした後は各種設定項目を確認すべきだろう。

次ページ: JavaScriptの実行パフォーマンスを検証