問題をおさらい!

正解はこちら!

【答え】原付二種の識別標識

正解は「原付二種の識別標識」でした!

リアフェンダーの「△」マークやフロントの白い縁取りステッカーは、そのバイクが「原付二種」、いわゆる125ccクラスのバイクであることを示す標識(マーク)です。しかし、ほかの排気量のバイクには付いていないのに、なぜ原付二種にだけ付いているのでしょうか。

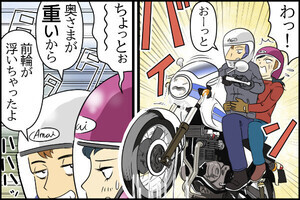

いわゆる「原付」と呼ばれるバイクは、50cc以下の「一種」と51cc~125ccの「二種」に分かれています。同じ「原付」でも、「一種」は30km/hの最高速度や二人乗りの禁止、交差点によっては二段階右折を要するなど、道路交通法で厳しく規制されています。

「一種」と「二種」は過去には同じ車体を共有していたモデルもあるのですが、取り締まり中の警察官は瞬時に「一種」か「二種」かを見極めなければなりません。そこで、「二種」のバイクを「一種」と誤認するトラブルを防ぐため、後方には「△」、前方のフェンダー先端には白帯状のステッカーが付けられたというわけです。

この「二種マーク」は、1954年の道路交通法改正で原付が「一種」と「二種」に区分された際に、上記のような理由から通産省・運輸省・警察庁から通達された国内の二輪メーカーが任意で付けたものです。そのため、法律上の表示義務はなく、剥がしても違反キップを切られることはありません。

また、ナンバープレートの色が「一種」が白なのに対し、「二種」は黄色(乙:51~90cc)やピンク(甲:91~125cc)なので、後方の「△」マークは不要だと思うかもしれませんが、これにも理由があります。現在はこの色分けが一般的になっていますが、原付のナンバープレートは陸運局ではなく、各市町村が交付・管理しているため、昔は色が統一されていませんでした。そのため、後方にも識別マークが必要だったというわけです。

近年の125ccはほとんどが150~200ccクラスと車体を共有した大柄なモデルになったため、前方で監視している警察官が50ccと間違えることはほとんどなくなりました。そのため、二種マークが気にくわなければ剥がしても問題ないのですが、今しばらくは様子を見た方がよいと思います。

その理由は、50cc専用の原付が生産終了し、その代替えとして「新基準原付」の登場が予想されているからです。これは125ccモデルの車体とエンジンを利用し、パワーだけを50cc並に抑えたものなので、外見上は「一種」と「二種」の見分けが難しくなります。後方からはナンバーの色で判別できるとしても、昔のように前方の警察官に間違えられるケースが増えるかもしれません。急いでいるときに止められたくない人は、フロントの白帯だけでも残しておいた方がよいでしょう。

それでは、次回をお楽しみに!