通信障害などが発生した時の予備回線として、KDDIとソフトバンクが互いの回線を用いた「副回線サービス」の提供開始を発表しました。両社のサービスは、ともに月額429円で通信速度が最大300kbps、通信量は500MBと共通していますが、対象のブランドや申し込み手段、提供するSIMなどに違いがあるようです。なぜでしょうか。

デュアルSIMの仕組みを活用した予備回線を2社が提供開始

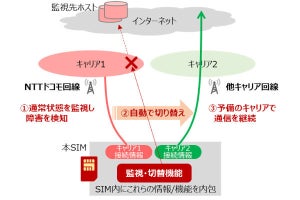

2022年に発生したKDDIの大規模通信障害を機に注目されるようになった、モバイル通信のバックアップに関する取り組み。総務省でも現在、通信障害などの発生時に他社回線に乗り入れる「非常時ローミング」の実現に向けた議論が進められていますが、非常時でも高い性能を要求する声が多かったことから、その実現には3年はかかるとみられ、早期実現は難しい様子です。

加えて、非常時ローミングはKDDIの通信障害時のように、携帯電話会社のコアネットワークがダウンしてしまうと使えないという問題も抱えています。それゆえ、総務省も非常時ローミングだけによらない通信手段の確保を推奨しており、ユーザーがみずからバックアップ用の回線を保有する動きも進んでいるようです。

そうしたなか、KDDIとソフトバンクは2023年3月27日、「副回線サービス」の提供を開始すると発表しました。これはKDDIがソフトバンク、ソフトバンクがKDDIの回線を用いた予備の回線をユーザーに向けて提供するというもの。両社は2023年2月2日、災害発生時や通信障害時などの備えとして他社回線を利用できるサービスの提供を明らかにしており、副回線サービスはそれが具体的な形になったものといえるでしょう。

それゆえ、両社の副回線サービスの内容はほぼ共通しており、月額料金は429円。メインで使用している回線とは別のSIMが提供され、電話番号も異なる番号が割り当てられます。非常時でなくても利用は可能ですが、使えるのは従量制の音声通話(30秒22円)とSMS(全角70文字まで、1通あたり3.3円)、そして月あたり500MBで通信速度が最大300kbpsのデータ通信のみと、普段使いとして満足できる内容ではありません。

ゆえに副回線サービスは、スマートフォンに2枚のSIMを挿入して利用できる「デュアルSIM」の仕組みを活用し、通信障害などによりメイン回線での通信ができなくなった時に手動で切り替えて最小限の連絡や決済などをするのに用いる、というのが現実的な運用方法となるでしょう。

通信速度が遅いことを気にする人もいるかと思いますが、高速にしてしまうと通信障害が発生した携帯電話会社のトラフィックが、副回線として使用している携帯電話会社のネットワークに一斉に流れてそちらもダウンしてしまい、“共倒れ”となることを防ぐための措置と考えられます。その代わり、月額料金は500円以下と、備えの回線としては妥当な水準に抑えられているようです。

ちなみにNTTドコモも、今後両社と同様のサービスを提供することを明らかにしています。それゆえ、将来的にはNTTドコモでも副回線サービスが提供され、ユーザーが複数の回線から選んで利用できるものと考えられます。

申し込み方法などから見える、両社の位置付けの違い

ただ、両社の副回線サービスを見ると、違いもいくつかあるようです。1つは対象となるブランドで、KDDIの場合はメインブランドの「au」とサブブランドの「UQ mobile」が対象となっていますが、ソフトバンクの場合はメインブランドの「ソフトバンク」のみが対象。サブブランドの「ワイモバイル」は対象になっていません。

2つ目は申し込み方法の違いで、KDDIは各ブランドのホームページからの申し込みと、「お客様センター」、つまり電話による申し込みだけとされています。ソフトバンクは逆にソフトバンクショップでの申し込みのみとされており、オンラインなどでの手続きは用意されていません。

そして3つ目はSIMの提供形態です。KDDIはeSIMと物理SIMの両方に対応するとされていますが、ソフトバンクはeSIMのみの対応なので、メイン回線をeSIMにしていると、多くの端末では副回線サービスを利用するのに物理SIMへの交換が必要になってきます。

こうした違いは、両者が副回線サービスをどのようなユーザーに向けたものとして位置付けたかに違いがあるからこそといえるでしょう。特に、KDDI以外の回線を利用している人の場合、KDDIのオンライン専用プラン「povo 2.0」を利用すれば月額0円で回線を維持でき、通信障害などが起きた時だけ通信量をトッピングすればよいので、副回線サービスより低コストで予備回線を持つことが可能です。

そこでソフトバンクは、副回線サービスをオンラインで契約するのが難しい人や、eSIMの設定に自信がない人などに向けたものと位置付けたといえます。オンラインで契約できる人や、eSIMを自分で設定できるスキルがある人はpovo 2.0などを利用してほしい、というのが同社の考え方といえそうです。

一方のKDDIは、スマートフォンに予備の回線を必要とする人がスマートフォンを積極的に利用しており、スマートフォンが使えないと通信手段に困る人に向けたサービスと位置付けたといえます。スマートフォンの利用が少ない人は自宅に固定回線があるなど、別途予備となる回線を保有している可能性が高いことから、スマートフォンにある程度詳しい人を主な対象とするべく、申し込み方法をオンラインや電話に絞ったのではないでしょうか。

無論、“もっと詳しい人”であれば、MVNOのサービスを活用することでより値段を抑えて予備回線を持つ、といった手段も知っているかと思います。ですが、MVNOのサービスは他社のサービスとなりサポート先も変わってしまいますし、申し込む際にも3,000円程度の契約事務手数料を取ることが多いなど、一定の手間やハードルがあることも確か。そうした手間や負担を嫌がるスマートフォン利用者に副回線サービスを提供する、というのがKDDIの考えといえそうです。

ただ、どのような形にせよ、携帯各社が協力して通信障害などへの備えを提供する動きが高まっていることは歓迎すべきことでしょう。今後はNTTドコモ、そして一連の枠組みに含まれていないと見られている楽天モバイルやMVNOなどが、どのような形で予備回線を提供するかが関心を呼ぶことになりそうです。