民間企業の宇宙活用を後押しする評価サービス

OKIエンジニアリング(OEG)は2月21日より、民間ロケットや小型/超小型衛星などを手がける事業者を主なターゲットとし、宇宙で活用する電子部品の製造上の不具合を除去することを可能とする「宇宙用電子部品の信頼性評価サービス」の提供を開始した。

同社がここでいう宇宙用電子部品とは、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が認定した電子部品のこと。同社と宇宙との関係は意外と古く、1980年代から宇宙・航空用電子部品の信頼性試験やスクリーニングを開始して以降、JAXA(前身の1つ宇宙開発事業団(NASDA)時代を含む)との人材交流や技術開発への協力などを現在まで続けてきており、2月22日に小惑星リュウグウへのタッチダウンに挑む小惑星探査機「はやぶさ2」の開発にも協力するなど、その実力は折り紙つきで、現在に至るまで、宇宙開発にかかわるような技術や設備を積極的に導入し、サービスの拡充を図ってきた。

新たに2つの宇宙向け評価サービスを提供

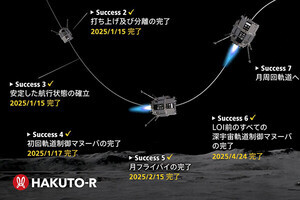

今回、新サービスとして提供されるのは、「PIND(Particle Impact Noise Detector:微粒子衝撃雑音検出試験)」と「窒素パージ高温試験」の2つ。世界的にはスペースXに代表されるような民間ロケットベンチャーが打ち上げを受注したり、人工衛星の新トレンドして、超小型衛星のビジネスでの活用といった動きが出てきている。日本でもispaceやアクセルスペース、インターステラテクノロジズ(IST)などに代表される宇宙ベンチャーが次々と誕生してきており、民間ロケットの活用や、小型/超小型衛星開発ニーズの高まりなどが期待できる状況が生まれつつある。

そうした動きに併せるように、コストダウンや短納期化などのニーズへの対応することを目的に、従来のような厳密な宇宙向け規格に合わせて作られた電子部品ではなく、民生品を活用したいという動きがでてきた。実際、使い捨て方式のロケットであれば、打ち上げが無事に終われば問題はなく、超小型衛星などでも、燃料などの関係を含め、設計寿命は長くても数年ということとなり、今までのような厳格な信頼性ではなく、ある程度の信頼性が担保できれば、問題はない、という認識が生まれつつあるという。ただし、民生品の場合、同一型番であっても、必ずしも設計変更がシステム側に通知・開示されるわけではないため、設計時と調達時では微妙に内容が異なっている可能性もあり、システム側としても、部品に実用上の問題がないことを確認する必要がでてくる。

今回導入されたPINDと窒素パージ高温試験は、これまで同社が提供してきた各種の信頼性試験やスクリーニングサービスと連携させることで、さらなる信頼性向上と効率的な試験を提供することを目的としたものとなる。同社では今回の投資について、「既存のサービスに、こうした新たなサービスを加えることで、スクリーニング/信頼性試験サービスをワンストップで提供していこうという意思の表れ」と説明する。

宇宙ビジネスに向けたコンサルティング的な取り組みも行っており、そうした活動を通じ、顧客の目的に応じて、どの程度の信頼性があればよいのか、といった話や、必要最小限にとどめられる評価方法の提案なども行っているという。「宇宙に上がってしまうと、何か問題が生じても取り替えがきかない。また、おかしなことが起こっても、その原因を直接的につかむことは難しい。だからこそ、そうした問題を起こさないために、ある程度の信頼性を担保しないといけない。今回のサービス導入で、OEG内部でMIL規格で求められる評価のほとんどを自社のみで提供できるようになった(唯一、封止試験のみまだ未対応だが、将来的には対応予定としている)。JAXAも民生部品の宇宙での適用に向けた規格作りに動いている模様で、これが公開されれば、より民生品の活用に弾みがつくことが期待できる」とのことで、こうした動きを背景に、安価に衛星を作って、自社のビジネスに活用したいという企業が増えることで、同社のサービスの活用頻度向上につなげていきたいとする。

PINDと窒素パージ高温試験のサービス概要

同社のPINDは、MIL-STD-883/750規格に準拠した試験で、中空パッケージ品のパッケージ内部に(パッケージ片や接着剤のかけらなどの)微小な異物(0.1~0.2μg程度)が混入していないかを、衝撃と振動を与え、浮き上がった微粒子が壁面に衝突した際に発生するノイズを検出することで、微粒子の有無を評価するもの。複数の振動周波数(27~265Hz)や衝撃(1000G±200G)など、さまざまなパラメータを活用することができるため、特有の要件への対応なども可能となっている。

PINDの試験風景。良品の場合

PINDの試験風景。不良品の場合。波形が乱れていることがわかる

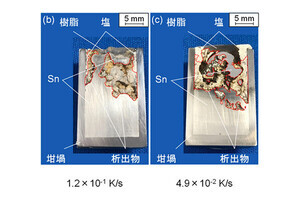

一方の窒素パージ高温試験は、恒温槽の内部に窒素を重点させることで、パッケージの端子表面のはんだやチップ露呈デバイスのパッドの酸化を低減しつつ、恒温環境での信頼性試験を可能とするもの。こちらもMIL-STD-883規格に対応しており、酸素濃度を要求に応じて制御することが可能で、基本的には酸素濃度を3%以下に抑えることができるシステムとなっているという。

窒素パージ高温試験の設備。窒素は、ボンベからの供給ではなく、大気を吸入し、酸素吸着剤で酸素を抜き取り、窒素のみの状態にして恒温槽に送り込む独自の「窒素生成システム」を構築することで、ボンベの交換などのメンテナンス負担を軽減することなどを可能とした

なお、同社では今回のサービス拡充を通じて、既存の宇宙関連サービスも併せて、年間で1億円以上の売り上げ増を目指していきたいとしており、宇宙産業の活性化に向け、信頼性という観点からサポートを継続して行っていくとしている。