\くじらマットレス購入は公式サイトで !/

辛い腰痛や肩こりに悩まされて、マットレスの切り替えを検討している方も多いのではないでしょうか?

そんな中で候補に上がってくるであろうマットレスがくじらマットレスです。

実際に使ったみた人の意見を聞かないと安心して購入できない!

マットレスは簡単に買い替えられるものではないので、慎重に検討したいと思います。

本記事ではくじらマットレスの口コミや実際に使った体験レビューを紹介します。

くじらマットレスの種類やメリット・デメリットも紹介してるので、ぜひ購入の参考にしてみてください。

くじらマットレスの口コミ・評判

くじらマットレスを実際に使ってみた人の意見を聞きたい!

良い点だけでなく、悪い点もしっかりと把握しておきたい!

くじらマットレスを購入するにあたり、実際に購入した方の意見を参考にしたいという方も多いのではないでしょうか。

本項目ではくじらマットレスの口コミ・評判を紹介します。

実際に体験した方の良い口コミだけでなく、気になる点もまとめています。

口コミや評判をあなたが購入する参考にしてみてください。

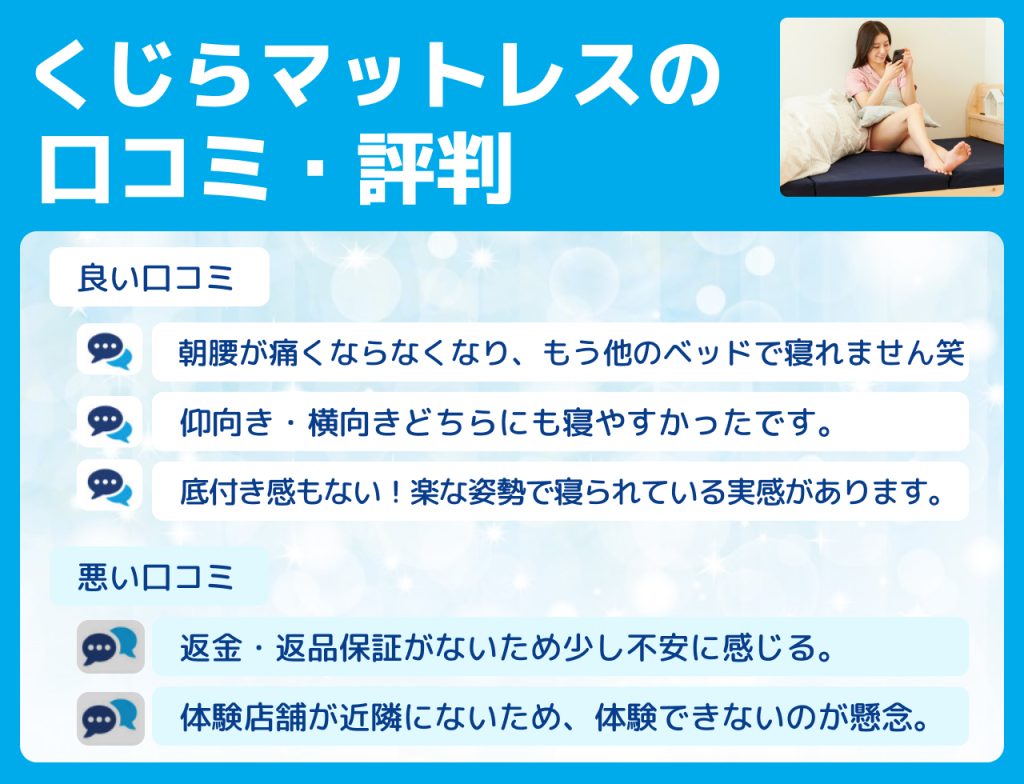

良い口コミ

腰痛や肩の圧迫感など体の痛みを感じる事がなくなったという口コミが多くみられました。

何個もマットレス試しましたが朝起きると身体が痛くて自分に合うものを見つけられていませんでした。くじらマットレスで、自分が一番楽な硬さ配置を発見してから、朝腰が痛くならなくなりました。もう他のベッドで寝れません笑

引用元:くじらマットレス

以前使用していた硬めのマットレスは仰向きに寝やすいけど、横向きは肩の圧迫感がありました。くじらマットレスは仰向き・横向きどちらにも寝やすかったです。体格の良い男性にも合うと思います。

引用元:くじらマットレス

厚さ8cmなのに、以前使用していた厚さ20cmのマットレスより寝心地が良いです。底付き感もない!楽な姿勢で寝られている実感があります。

引用元:くじらマットレス

硬さのパターンを調節することで、自分好みの硬さに仕上げられる点が活きているものだと思われます。

また薄い厚みでも底つき感を感じなかったという事なので、スペースを確保した上で底つき感を改善したい方におすすめです。

こんな口コミも

ネガティブな口コミは見つかりませんでしたが、Xでは以下のような点が気になるとの声が見られました。

- 返金・返品保証がないため少し不安に感じる

- 体験店舗が近隣にないため、体験できないのが懸念

やはり体験できる店舗が池袋のみで、首都圏以外にお住まいの方だと実際に体験することが難しい点が気になるとの声が見られました。

また体験せずに購入して失敗したん場合も返金・返品対応がないため購入に踏み切れない方も多いようです。

\くじらマットレス購入は公式サイトで !/

【センターハード】くじらマットレスを実際に使って検証!

ネットの口コミは実際に使っているのか分からなくて不安!

このように感じている方も多いのではないでしょうか?

本項目ではくじらマットレスを実際に使って検証した結果を紹介します。

様々な条件で使用した感想を画像付きで紹介しているので、実際に使用するイメージをしやすいでしょう。

実際に体験した生の声を聞きたい方は必見です。

検証人の情報

検証人は175㎝の60㎏の普通体型です。

| 性別 | 男性 |

|---|---|

| 身長 | 175cm |

| 体重 | 60kg |

| 体型 | 普通 |

| 腰痛 | 寝起き、2時間以上のデスクワーク時 |

腰痛は寝起きとデスクワーク時間が長く続くと感じやすいです。

特に寝起きの腰痛をマットレスで解消できればと願ってくじらマットレスを体験しました。

マットレスの硬さ

マットレスの硬さは下記の表のようにカスタマイズしました。

| 脚 | 腰 | 頭 |

|---|---|---|

| 50N | 140N | 50N |

| 140N | 210N | 140N |

頭と足の上部は柔らかめ、腰の下部は硬めにカスタマイズしています。

腰の部分が沈み込みにくく、肩周りや足回りは柔らかくリラックスできる一般的な配置です。

【センターハードパターン】仰向けで寝てみた

仰向けに寝てみた第一印象は、肩と足が沈み込み、腰とお尻が一枚高い位置にあるような感覚でした。

硬さが均一なマットレスよりも背中が反るため、体に気持ち良い伸びを感じます。

三つ折りマットレスの弱点だと思いますが、二つの折り目のどちらか一方は谷になります。

谷の部分は寝転んだ際に伸びてしまい気になることがありますが、くじらマットレスも他の三つ折りマットレスと同様に谷部分が伸びてしまいました。

そのため私はボックスタイプのシーツで伸びないように固定して使用しています。

【センターハードパターン】横向きに寝てみた

硬めのマットレスや硬さが均一なマットレスの場合は、横向きに寝ると肩から腕にかけて体圧が集中するため、しびれるような感覚や時には痛みを感じていました。

センターハードパターンは肩部分が柔らかいため、肩から腕にかけて体圧をしっかりと吸収して分散してくれます。

しびれや痛みは全く感じることがなく、横向きで寝ることが多い私には快適です。

【センターハードパターン】うつ伏せで寝てみた

うつ伏せに寝る方はそれほど多くないと思いますが、私は腰が疲れたときや、重たく感じるときはうつ伏せになって休むことがあります。

その時をイメージしてうつ伏せで寝てみたのですが、センターハードパターンではお腹に硬めのマットレスがあたり、痛みを感じました。

良くうつ伏せで寝る方は別のパターンをおすすめします。

たまにしかうつ伏せで寝ない方は、柔らかめのマットレストッパーなどを敷いてみるのがおすすめです。

\くじらマットレス購入は公式サイトで !/

【足元硬め】くじらマットレスを実際に使って検証!

足が沈み込むのが気になるという方は足元を硬めにカスタマイズすると良いでしょう。

本項目では足元硬めにカスタマイズした検証結果を紹介します。

足元を硬めにカスタマイズするとどのような寝心地になるのか気になる方も多いと思います。

足元を硬めに設定したい方はぜひ本項目を参考にしてみてください。

マットレスの硬さ

足元をやや硬く、腰の上部を柔らかくカスタマイズすることで足元の硬さをより強調しました。

| 脚 | 腰 | 頭 |

|---|---|---|

| 140N | 50N | 50N |

| 140N | 210N | 140N |

このようにカスタマイズすると、肩周りや腰は必然的に沈み込みます。

しかし足はしっかりと安定した状態を維持できる状態です。

【足元硬めパターン】仰向けで寝てみた

仰向けに寝てみた印象は、足元に厚手の毛布を一枚敷いて敷布団に寝ているような感覚でした。

肩と腰部分に低反発の包み込まれるような安定感があります。

しかし一方で、安定し過ぎてスムーズに寝返りが打てませんでした。

【足元硬めパターン】横向きに寝てみた

肩および腰部分が柔らかいため、横向き寝には快適です。

しかし安定し過ぎなため反対を向こうとしてもスムーズにはいきませんでした。

【足元硬めパターン】うつ伏せで寝てみた

うつ伏せ寝を良くする方には腰部分が柔らかいためおすすめです。

このパターンはうつ伏せ寝に最もメリットがあると感じました。

昼寝や仮眠など、短時間の休息としての睡眠には最適なのではないでしょうか。

\くじらマットレス購入は公式サイトで !/

【上層低反発】くじらマットレスを実際に使って検証!

低反発が好み!

あまり反発が強いマットレスは好みではない…

このような方は上層を低反発にすることをおすすめします。

本項目では上層低反発にカスタマイズした際の検証結果を紹介します。

低反発にすると沈み込み過ぎるのではないかと不安に感じている方も多いかと思います。

本項目を上層を低反発にカスタマイズした際の使い心地の参考にしてみてください。

マットレスの硬さ

下記のようにマットレスの硬さをカスタマイズしました。

| 脚 | 腰 | 頭 |

|---|---|---|

| 140N | 50N | 50N |

| 210N | 140N | 140N |

頭〜脚の上層は全体的に柔らかめにしています。

しかし、全体を柔らかく設定してしまうと沈み込みが大きくなると考え、下層はある程度の硬さを保ったカスタマイズに仕上げて検証しました。

【上層低反発パターン】仰向けで寝てみた

足元は硬くて腰部分は柔らかいため、沈み込むような感覚があり、腰に痛みを感じました。

腰痛持ちの方には上層低反発パターンでの仰向けはおすすめできません。

【上層低反発パターン】横向きに寝てみた

肩腰部分に低反発の安定感を感じる一方、腰部分が沈み込んでしまい、時に痛みや体勢を変えるのが難しいと感じることがありました。

腰部分はもう少し硬い方が寝姿勢は安定するのではないかと思います。

色々パターンを試して自分にあった硬さを見つけることをおすすめします。

【上層低反発パターン】うつ伏せで寝てみた

うつ伏せで寝た場合は、お腹部分が柔らかいため沈み込みました。

また、良い感じに腰が反るので気持ちよく感じました。

- うつ伏せ寝になることが多い

- 反り腰の人

上記のような方にははおすすめのパターンです。

\くじらマットレス購入は公式サイトで !/

くじらマットレスを使ってみた感想

6枚のマットレスをカバーから取り出して入れ替えるのは正直手間でしたが、好みのパターン探しを楽しめる人には良いと感じます。

実際私も、いくつかパターンを試しているうちにその違いを楽しめるようになりました。

組み合わせは60パターンもあるので、自分に合う組み合わせを見つけられる可能性は高いと思います。

\くじらマットレス購入は公式サイトで !/

くじらマットレスの種類と特徴

くじらマットレスのサイトを覗いてみたけど種類が多くてどれが自分に合っているのか分からない…

くじらマットレスは豊富なタイプをラインナップしているため、初めて購入する方は少し戸惑ってしまうかもしれません。

本項目ではくじらマットレスの種類と特徴を紹介します。

本項目をご覧いただければ、それぞれのタイプの特徴が理解でき、迷わず購入することが可能になるでしょう。

本項目をあなたの用途に合ったくじらマットレス選びの参考にしてみてください。

アンダータイプ

アンダータイプは現在使用している座布団やマットレスの下に敷いて使用するタイプです。

アンダータイプのメリット・デメリットをまとめました。

アンダータイプは手持ちのマットレスや座布団を処分することなく寝心地や底つき感を改善できるのが大きなメリット。

価格も安価で、収納力も高いためお試し感覚で取り入れやすい点もポイントです。

一方で厚みがなく単体では使用できないため、マットレスを1から買い替えたい場合は避けた方が良いでしょう。

また重ねて使う性質上、どうしてもカビが発生しやすいため丁寧な取り扱いが必要です。

トッパータイプ

トッパータイプは現在使用している座布団やマットレスの上に敷いて使用するタイプです。

トッパータイプのメリット・デメリットをまとめました。

トッパータイプもアンダータイプ同様、手持ちのマットレスや座布団を処分することなく寝心地や底つき感を改善できることが大きなポイントです。

また手持ちのマットレスの上に乗せるだけなので、女性や力に自信のない方でも簡単に取り付けることが可能。

トッパータイプもやはり単体では使用できないため、注意が必要です。

またマットレスの上に取り入れる性質上、体に触れる部分が変わるため違和感を感じる可能性もあります。

ベッドタイプ

ベッドタイプはその名の通り、ベッドの上に直接乗せて使用するタイプです。

ベッドタイプのメリット・デメリットをまとめました。

ベッドタイプは多くの方が想像するマットレスのタイプなので、ベッドサイズさえ合っていればすぐに使用することが可能です。

また66パターンの硬さ調節が可能であるため、一人一人の体格や好みに合わせたカスタマイズ性の高さが最大の魅力です。

マットレスの買い替えを検討している方におすすめです。

マットレスタイプ

マットレスタイプはベッドの上に乗せて使用する折りたたみ可能なタイプです。

マットレスタイプのメリット・デメリットを紹介します。

マットレスタイプは折りたたみが可能であるため、マットレスもきちんと収納したい方におすすめです。

60パターンとベッドタイプには劣りますが、硬さ調節も可能であるためほとんどの方は好みのカスタマイズが可能でしょう。

一方で折り目があるため、底つき感や違和感を感じてしまう場合があります。

特に体格の良い方や体重がある方はその傾向が強いためベッドタイプを選んだ方が良いでしょう。

\くじらマットレス購入は公式サイトで !/

くじらマットレスのメリット

くじらマットレスがいいとは聞くけど、どんなところが評価されているの?

マットレスに求めている部分を満たしているのか知りたい!

くじらマットレスは非常に高い評価を得ていますが、どのような点が評価されているのか知りたい方も多いのではないでしょうか?

本項目ではくじらマットレスのメリットを紹介します。

くじらマットレスは他のマットレスにはない様々な特徴を持っています。

くじらマットレスがあなたの理想を満たしたマットレスであるか、ぜひ確認してみてください。

6枚構造のウレタンマットレス

くじらマットレスのメリット1つ目は6枚構造のウレタンマットレスであることです。

マットレスが6枚構造であることで寝ている時の体圧を均等に分散することが可能。

体圧が一点に集中してしまうと、一部分にのみ負担がかかり体の不調を招く場合があります。

体圧を分散することによって体をリラックスした状態へ導くことが可能です。

6枚構造はマットレス内の通気性を向上させるメリットもあります。

湿気や熱がこもりにくいだけでなく、カビを防止することが可能です。

また6枚構造であることによって耐久性も高まっています。

1つの層が多少劣化したとしても、他の層が機能することによって全体的な性能はある程度保たれます。

ただし6枚構造のウレタンマットレスはベッドタイプとマットレスタイプのみです。

硬さ調整が可能で自分に合った寝心地を実現

くじらマットトレスのメリット2つ目は硬さ調整が可能で自分に合った寝心地を実現することです。

画像引用元:くじらマットレス公式サイト

6枚構造の1枚1枚の硬さはそれぞれ選ぶことができ、一人ひとりの体格や好みに合わせた硬さに調節することが可能です。

1枚で構成されたマットレスは全ての部分が同じ硬さであるため、腰が沈み込みすぎてしまったり、肩が上がってしまう場合があります。

このような睡眠体勢が続いてしまうと、腰痛や肩こりなどが起こる場合があります。

くじらマットレス公式サイトでは性別や体格、対策を入力することであなたに合った硬さ配置をAIが診断してくれます。

自分に合ったカスタマイズが分からないと方でも安心して選択することが可能です。

ベッドタイプでは66パターン、マットレスタイプでは60パターンから配置を選択することが可能です。

トッパータイプとアンダータイプはカスタマイズができないため注意が必要です。

3つ折りタイプのため収納も簡単

くじらマットレスのメリット3つ目は3つ折りタイプのため収納も簡単であることです。

掃除の際や一時的にマットレスをどかしたい時に、マットレスはかなり重く困った経験をした方も多いのではないでしょうか?

くじらマットレスは3つ折りに収納できるため、女性や力に自信がない方でも簡単に収納することが可能です。

特に一人暮らしや賃貸などでスペースが限られている方でも空間を有効的に使用できる点が嬉しいポイントです。

3つ折りに収納できるものはアッパータイプ、アンダータイプ、マットレスタイプです。

ベッドタイプは3つ折りに収納できないので注意してください。

3つ折りである注意点としては、折り目の部分があることによって底つき感や違和感を感じる場合があることです。

今まで折りたたみ式マットレスで違和感を感じたことがある方は注意する必要があります。

自立可能で陰干しもしやすい

くじらマットレスのメリット4つ目は自立可能で陰干しもしやすい点です。

マットレスは週1回程度陰干しすることで寿命を伸ばすことが可能になります。

しかし、マットレスは非常に重く、立てかけるスペースも限られるため、なかなか陰干しができないという方も多いのではないでしょうか?

くじらマットレスは3つ折りに加えて、自立可能であるためスペースを気にせず陰干しすることが可能です。

マットレスの陰干しを怠るとマットレスの劣化を早めるだけでなく、ダニやカビの増殖につながります。

マットレスを長期間清潔に保ちた方は陰干しは忘れずに行いましょう。

\くじらマットレス購入は公式サイトで !/

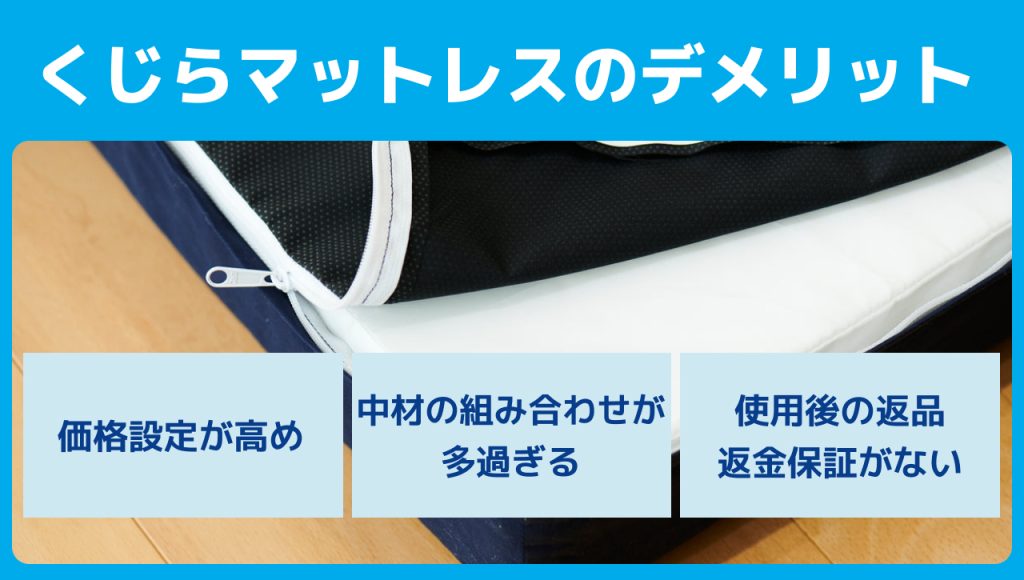

くじらマットレスのデメリット

くじらマットレスっていい点だらけだし購入を決めてしまおう!

くじらマットレスってデメリットはないの?

ここまでお読みいただいた方はこのような疑問を感じたかもしれません。

本項目ではくじらマットレスのデメリットを紹介します。

非常に評価の高いくじらマットレスですが、デメリットもいくつか存在します。

メリット・デメリットを比較して、購入の参考にしてみてください。

価格設定が高め

くじらマットレスのデメリット1つ目は価格設定が高めであることです。

シングルサイズのマットレスの平均価格は1〜4万円程度と言われています。

くじらマットレスは一番安いトッパータイプ・アンダータイプで29,800円、ベッドタイプでは79,800円とやや高めに設定されています。

学生の方やマットレスに今までこだわっていなかった方にとっては少し高いと感じるかもしれません。

マットレスを選ぶ際は価格だけでなく、耐久年数も考慮することが大切です。

価格が高くとも、使用期間を考慮すると1年あたりにかかる費用は抑えられている場合があります。

くじらマットレスは公式サイトにて「10年支える高耐久性」と謳っています。

一番高価であるベッドタイプを10年間使用したとすると、1年あたり7,980円の出費です。

しっかりと耐久性も伴っているため、コスパを考慮して購入を検討してみてください。

中材の組み合わせが多過ぎる

くじらマットレスのデメリット2つ目は中材の組み合わせが多すぎる点です。

くじらマットレスの特徴は中材を自由に組み合わせることで、一人ひとりの好みに合わせた硬さに調節できる点です。

しかし、こだわりのない方や自分の好みを把握していない方にとっては組み合わせを考えることが非常に面倒と感じてしまう可能性があります。

ベッドタイプは66パターン、マットレスタイプでは60パターンの組み合わせが可能です。

自分好みの硬さに仕上げたい方にとっては組み合わせを考えることも楽しみになるでしょう。

中材の組み合わせを考えるのが面倒だという方には公式サイトのAI診断の使用をおすすめします。

身長・体重、性別や悩みを入力するだけで、あなたにぴったりの組み合わせを診断してくれます。

中材選びが面倒だという方はこちらの機能を活用してみてください。

使用後の返品・返金保証がない

くじらマットレスのデメリット3つ目は使用後の返品・返金保証がない点です。

マットレスの中には一定期間であれば使用しても返金・返品に対応している商品もあります。

くじらマットレスは使用後の返品・返金保証がないため、使用後に合わなかったと感じても返金・返品ができません。

そのため、購入に際しては商品間違いや中材の組み合わせは慎重に選ぶ必要があります。

実際に寝心地を試してからでないと不安で購入できない!

このような方は池袋にあるマットレス体験店舗「みんかつ」にて、マットレスタイプとベッドタイプのみ体験することが可能です。

首都圏にお住まいの方は、こちらの店舗で一度体験すると安心して購入することができるでしょう。

\くじらマットレス購入は公式サイトで !/

失敗なし!くじらマットレスのサイズの選び方

マットレスは大きな買い物だし失敗したくない!

特にくじらマットレスは返品・返金保証がないため、失敗は避けたいと思います。

本項目ではくじらマットレスのサイズの選び方を紹介します。

サイズ選びはマットレスを選び際に非常に重要な要素です。

「ベッドフレームに乗らなかった」、「大きすぎて部屋に入らなかった」などという事がないように、サイズの確認は徹底しましょう。

サイズ展開

くじらマットレスはベッドタイプのみシングル〜ダブルまでサイズ展開しています。

その他のタイプはシングルサイズのみ展開です。

それぞれのサイズの特徴を以下の表にまとめました。

| サイズ展開 | シングル | セミダブル | ダブル |

|---|---|---|---|

| サイズ | 縦195cm×横95cm | 縦195cm×横120cm | 縦195cm×横140cm |

| 厚さ | 14cm | ||

| 硬さ | かなり硬め240N、やや硬め150N、柔らかめ60N | ||

| 重さ | 約12kg | – | – |

| 価格 | 79,980円 | 89,980円 | 99,980円 |

全てのサイズが一般的なマットレスと同じ大きさであるため、サイズを間違えなければベッドフレームに乗らないということはありません。

厚さも14cmと十分確保されているため、底つき感を感じることはほとんどないでしょう。

シングルウレタンマットレスの平均的重量は7〜10kgと言われているため、くじらマットレスはやや重ための部類に入ります。

基本的なマットレスのサイズ選びを参考にすることで、くじらマットレスのサイズ選びで失敗する可能性は低いと言えます。

1人で寝る場合はシングルかセミダブル

1人で寝る場合はシングルかセミダブルをおすすめします。

一人暮らしでスペースが限られている方や価格を抑えたい方はシングルタイプで十分です。

一人で寝る分であればスペースも十分確保されていますし、部屋を広く見せることも可能です。

ベッドは家具の中でもかなり大きな部類になります。

ワンルームや1Kではかなりの存在感を放つため、ベッドを小さくすることで圧迫感をなくすことが可能です。

一人でも広々スペースで睡眠を取りたい、たまに恋人と一緒に寝ることがあるという方はセミダブルがおすすめです。

セミダブルは一人ではかなりスペースに余裕があるため、寝返りも楽々できます。

また数日程度であれば二人で寝てもストレスのない睡眠環境を確保できるでしょう。

しかし横幅が増える分、部屋の圧迫感が増すことには注意が必要です。

2人で寝る場合はダブルかシングル2枚

2人で寝る場合はダブルかシングル2枚がおすすめです。

ダブルベッドは二人で寝てもストレスを感じる事が少ない広さを確保しています。

同棲をされている方や夫婦で寝室を共有している方はダブルを選べば間違い無いでしょう。

シングルサイズで長期間2人で寝ることはおすすめしません。

スペースが狭いことはもちろん、1人分の体重を想定して作られているものがほとんどなので寿命を短くする可能性があります。

2人の睡眠時間が異なり、振動が気になるという方はシングルを2枚並べることを視野に入れても良いでしょう。

それぞれのマットレスが独立しているため、隣に振動が伝わりにくいのでお互いの睡眠への干渉を減らす事が可能です。

しかしシングル2枚はダブルよりも横幅が必要になること、つなぎ目ができてしまうことに注意が必要です。

\くじらマットレス購入は公式サイトで !/

【比較】くじらマットレスとコアラマットレスはどちらがおすすめ?

非常に高い評価を受けているくじらマットレスとコアラマットレスですが、どちらがおすすめか気になる方も多いのではないでしょうか?

結論、あなたの好み次第と言えるでしょう。

くじらマットレスとコアラマットレスの特徴をまとめてみましたので、ぜひ比較してみてください。

くじらマットレスは最大66パターンの組み合わせが可能なカスタマイズ性の高さが最大の特徴です。

豊富なパターンを取り揃えているため、どんな人でも好みの組み合わせを見つけることが可能でしょう。

またAIによるおすすめカスタマイズ表示もあるため、迷うことなく硬さ調節が可能です。

しかし返品・返金保証がないので注意が必要です。

くじらマットレスが体験できるのは池袋の1店舗のみです。

地方の方は実際に体験することは難しいので、購入する前はよく検討することが大切です。

コアラマットレスは最近非常に人気が高まっているマットレスです。

独自開発のウレタンフォームが抗菌性を持ちながら、しっかりとした寝心地を実現しています。

また120日間のお試しが可能なので、合わなかった際も安心です。

しかしくじらマットレスと比較して、より高価である点は注意が必要です。

\くじらマットレス購入は公式サイトで !/

くじらマットレスは店舗でお試しできる?

くじらマットレスは池袋にあるマットレス体験店舗「みんかつ」にて体験する事が可能です。

都内や首都圏にお住まいの方はこちらで実際に体験してから購入すると安心でしょう。

残念ながらくじらマットレスを体験できる店舗は池袋の1店舗のみです。

返品・返金対応がないため、地方在住の方は購入前によく検討してから購入するようにしましょう。

\くじらマットレス購入は公式サイトで !/

くじらマットレスのよくある質問・Q&A

まとめ

本記事ではくじらマットレスの体験レビューやメリット・デメリットを紹介しました。

くじらマットレスは6層を組み合わせた硬さ調節が魅力のマットレスです。

豊富なバリエーションがあるため、あなたの好みの硬さがきっと見つかるはずです。

くじらマットレスの導入を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

\くじらマットレス購入は公式サイトで !/