所有する更地の土地や戸建て物件の活用方法として、シェアハウスの経営が注目されています。シェアハウス経営は、通常の賃貸経営と比べて賃料収入が大きくなるなど、状況によっては大きなメリットを得られる運用方法です。

しかし、通常の賃貸経営と比べると実例が少なく「どのようにして始めるのかわからない」「利益が得られるのか心配」とお悩みの方も多いのではないでしょうか?

本記事では、シェアハウス経営のメリットデメリットやかかる費用、成功させるポイントなどを詳しく解説します。知識を得て、シェアハウス経営にお役立てください。

土地の活用方法に迷っているなら『イエウール土地活用』に相談しよう!

- 悪徳業者を排除して優良企業のみを厳選して掲載

- 運営元が上場企業(株式会社Speee)のため、安心!

- 複数企業からのしつこい営業の心配なし!

\ 年間10万人が利用するサービスで無料診断 /

シェアハウス経営とは

そもそもシェアハウスとは、1軒の家を複数人が分け合って住まう賃貸方法のことです。複数人で1つの家に住むルームシェアという方法がありますが、ルームシェアは1名が代表して賃貸契約を結ぶのに対し、シェアハウスは入居者1人1人と契約を結ぶ必要があります。

入居者ごとの個人スペースと、全員が利用できるキッチン・洗面・風呂・トイレといった共有スペースを設け、入居者同士の有意義な共同生活をサポートします。共有スペースがあることから、性別を限定して入居者を募ることが多いです。

また、英会話のコミュニケーション能力を磨く目的のシェアハウス、シングルマザー専用のシェアハウスといったように、決められたコンセプトのもとに入居者を募るシェアハウスも増えています。

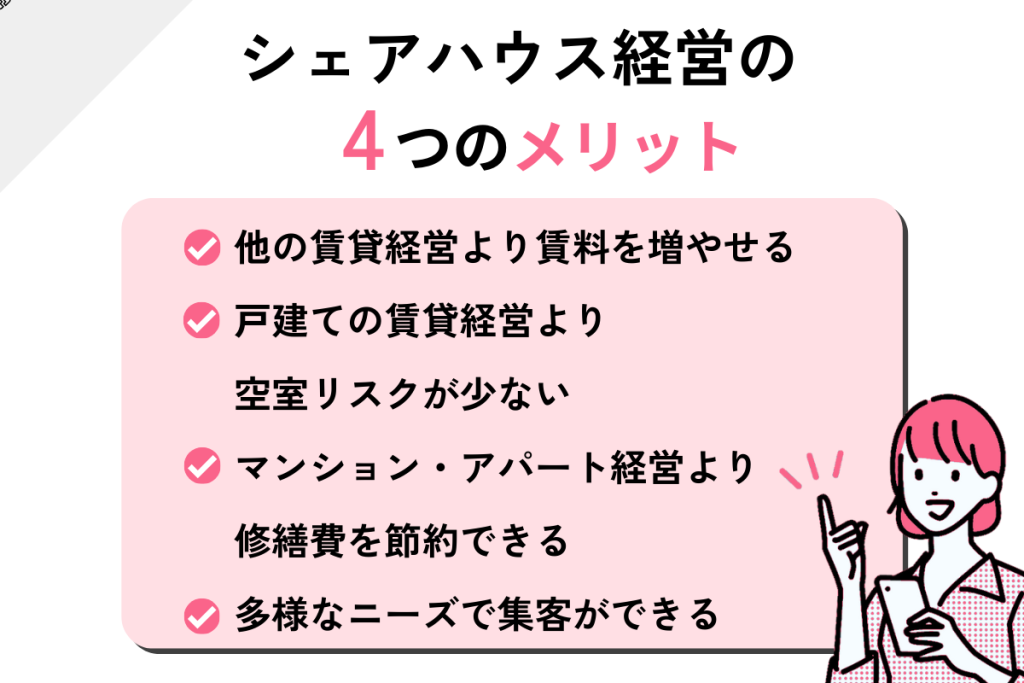

シェアハウス経営の4つのメリット

そもそもなぜ数多ある土地活用で、シェアハウス経営がおすすめされているのでしょうか。賃貸経営であれば、戸建てやアパート・マンション経営という選択肢もあります。挑戦するかどうかを判断するため、まずは次の4つのメリットを把握しておきましょう。

- 他の賃貸経営より賃料を増やせる

- 戸建ての賃貸経営より空室リスクが少ない

- 多様なニーズで集客ができる

- マンション・アパート経営より修繕費を節約できる

他の賃貸経営より賃料を増やせる

賃貸経営の家賃は、周囲の相場で決まってきます。利益を優先して相場以上の賃料に設定しても、入居者はいつまで経っても集まりません。賃料の上限がある状況で所有する土地の広さで利益を増やすには、入居者の数を増やすのが近道です。

広い戸建てよりはアパートなどで複数人に利用してもらった方が、一人当たりの賃料は安くなってもトータルの利益は大きくなります。例えば月15万円で一軒貸しをすると、シェアハウスで毎月家賃3万円に設定しても、6人に利用してもらえれば一軒貸しの収入を超えます。

さらにシェアハウスであれば、キッチンやバスなどの設備を共同にできるため、同じ土地の広さでも入居者の数を増やせます。そういった点から狭い土地ほど、シェアハウス経営をおすすめできるといえるでしょう。

戸建ての賃貸経営より空室リスクが少ない

戸建て物件を運用する際のデメリットとして大きいのは、空室になると収入が一切得られなくなってしまうという点です。しかし戸建て物件を、複数人が入居できるシェアハウスとして運用することで、入居者が0人にならない限りは収入がなくなることはないため、リスクが少ないといえます。

賃貸経営としては、アパート経営やマンション経営も空室リスクが少ない方法です。シェアハウス経営はこれらより利益は少ないことが多いものの、管理しなければならない部分が少ないため、手間が少ない点もうれしいポイントです。

マンション・アパート経営より修繕費を節約できる

賃貸経営をしていると、定期的に次の修繕が必要です。

- 入居者が退去した時の原状回復

- 突発的な設備の不具合や災害などにより故障・破損した部位の修理

- 経年劣化による設備の入れ替え、室内のリフォーム

- 経年劣化による屋根や外壁などの大規模な修繕

これらの修繕の中で敷金を充てられる原状回復以外は、負担を強いられます。シェアハウス経営では複数人に貸し出すものの、特に修繕にコストがかかる水回りなどの共有部分は少ないため、修繕費が比較的少なく済みます。

マンションやアパートで複数人に貸し出すと、その部屋の数だけ修繕費が必要です。入居者が去ったあとの修復や掃除も小さな個室部分だけで済むため、比較的手間がかかりません。

多様なニーズで集客ができる

シェアハウスの魅力は、入居者同士の共同生活にあります。通常の賃貸では、物件の広さや間取りといった要素で入居するかどうかが決まりますが、シェアハウスはコンセプトで家を選択することも珍しくありません。

たとえ築年数が古く通常ではニーズがなくなった物件であっても、魅力的なコンセプトを設定したシェアハウスであれば、需要が高まる可能性は高いでしょう。コンセプトに合わせた設備を整え、リノベーションするなどして快適に暮らせるように工夫しましょう。

投資初心者におすすめの記事!Amazonギフト券がもらえる不動産投資セミナー

不動産投資セミナーは、不動産投資の基礎知識を得たり、優良な投資物件を紹介してもらえる利点がありますが、「セミナーに参加したら投資しないといけないの?」「営業がしつこくて怪しいのでは?」というイメージを抱いている人も多いのではないでしょうか。

上記の記事では、Amazonギフト券がもらえる不動産投資セミナーを10選紹介しています。セミナーや面談不要でアマギフがもらえる会社や、信頼性の高いセミナーを厳選しているので、ぜひご覧ください。

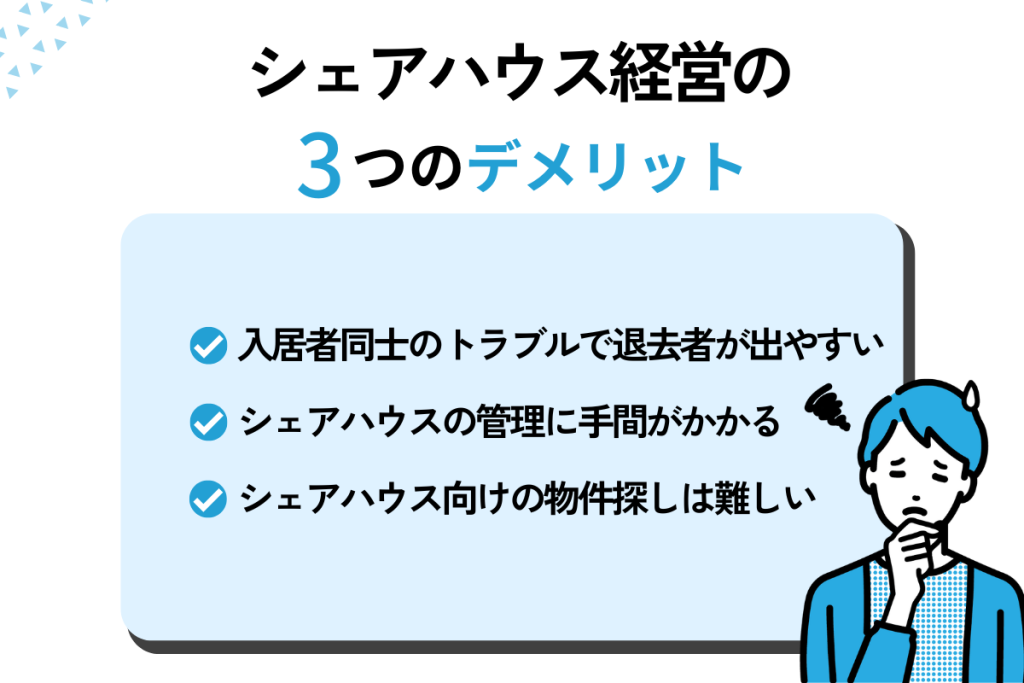

シェアハウス経営の3つのデメリット

メリットだけを見ると挑戦してみたくなるシェアハウス経営ですが、次の3つのデメリットも存在します。

- 入居者同士のトラブルで退去者が出やすい

- シェアハウスの管理に手間がかかる

- シェアハウス向けの物件探しは難しい

なぜこのようなデメリットが存在するのかを、1つずつ見ていきましょう。

入居者同士のトラブルで退去者が出やすい

シェアハウス独自の問題で、特に目立つのが入居者同士のトラブル問題です。完全に部屋を分けられるアパート・マンションや、気心の知れた家族で住む一戸建てと違い、知らない人と共同生活することは、シェアハウスの魅力でありトラブルの元でもあります。

入居者同士のトラブルは、当事者同士で解決できないことも多いため、管理者やオーナーが仲裁や対応を求められることもあるでしょう。状況を見ながら柔軟に対応し、入居者の信頼を得られるように努めなくてはなりません。

シェアハウスの管理に手間がかかる

管理の委託をしない場合は、入居者間のトラブルや設備の修理といった対処業務、共有部分の日常的な清掃などは、自分で行わなければなりません。設備の修理に関しては、個人が住むアパートやマンションより使用頻度が高いため、頻度が増える可能性があります。

住んでいるところに近ければよいのですが、遠方に構えてしまうと管理のために出向くことも困難になります。自主方式で運営するとしても、ハウスキーパーに清掃を依頼するなど、一部業務を外部に委託することも一つです。

外部に委託する場合は複数の業者に見積もりを依頼して、サービス内容を比較することをおすすめします。

シェアハウス向けの物件探しは難しい

新築や中古の戸建てをシェアハウスにしたい人は、向いている物件の条件は厳しく適した物件が見つからないというデメリットがあります。共有部分があり、個室が多く設けられている物件が適していますが、一般的な居住用物件にはなかなか見られない特徴です。

シェアハウス経営をしたいと考えて物件を探しても、もともとシェアハウス用に売り出しされている物件は少なく、購入資金の他に別途リノベーション資金が必要になる恐れがあります。

またシェアハウス用に売り出されている物件は、過去にシェアハウスとして運営したものの、失敗して売り出されている可能性もあるため、購入する際は売却理由を聞くなどして、慎重に進めなければなりません。

一戸建てやマンション、アパートの経営について、それぞれのメリットデメリットを詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

シェアハウス経営にかかる費用

他の賃貸経営より稼ぎやすいとはいっても、シェアハウス経営を始めるにはまとまった費用が必要です。

金融機関でローンを組むことは可能ですが、融資が必要な額が高すぎると審査を通っても返済が不安になります。

そこで、お金の不安なくシェアハウス経営を始めるため、初期費用やランニングコストはどの程度かかるのかを詳しくみていきましょう。

シェアハウス経営の初期費用

シェアハウス経営を始める方法は、大きく分けて2パターンがあります。

- 更地に新しくシェアハウスを建てる

- 相続した戸建ての空き家や購入した中古物件をリノベーション

それぞれの初期費用はどのようになっているのでしょうか。

新築のシェアハウスを建てる場合

新築のシェアハウスの建築費は、どのような構造で建てるかで大きく変わってきます。2024年段階の相場で、木造は坪当たり54万円、鉄骨造は坪当たり74万円です。鉄骨造とは、建物の構造部分に鉄骨が使われており、耐震性や耐久性に優れています。

実際の建築費は地方によってばらつきがあり、都市部ほど高い傾向です。また木造でも鉄骨造でも、坪単価は2011年から上昇傾向にあります。節約してシェアハウス経営を始めるならば、早めに始めた方がよいでしょう。

中古の戸建て物件をシェアハウスにする場合

中古の戸建てをそのままシェアハウスとするのは困難です。間取りに問題がない場合でも、各部屋の設備を整えたり、水回りなどの改修をしたりする必要があります。リノベーションにかかる費用の目安は150~300万円です。

入居者を確保するため、各部屋に家具やクローゼット、エアコンは設置した方がよいでしょう。また個別で使える家電を増やせるよう、コンセントの増設もしておきましょう。

ゼロから中古の戸建てシェアハウス経営を始める場合は、さらに購入費用も追加で必要です。全国の平均で2,570万円程度となっており、リノベーション費用と合わせてローンなどで支払えるのかを検討してください。

シェアハウス経営のランニングコスト

シェアハウス経営を始めると、ランニングコストして次の費用が発生します。

- 土地や建物の固定資産税・都市計画税

- シェアハウス経営の利益に所得税・住民税

- 管理の委託費

- 修繕・リフォーム費

- 空室ができたときの入居者募集で広告費

- 組んだローンの返済

家賃収入からの費用を引くと、初期投資の15~20%程度が利益として手元に残ります。ランニングコストの中でローンや税金の支払いが滞ると、シェアハウス経営を続けられません。

1万円からお手軽に不動産投資!おすすめの不動産投資クラウドファンディング

「不動産投資に興味があるけど、少額から手軽に始めたい」「不動産クラウドファンディングって本当に儲かるの?」という人に向けて、不動産クラウドファンディング19社を利用した人の満足度を基に、おすすめのサービスをランキングで紹介!

さらに、投資専門家に聞いた信頼できるサービスの選び方や、利回りが高いサービスも紹介しているので、ぜひご覧ください。

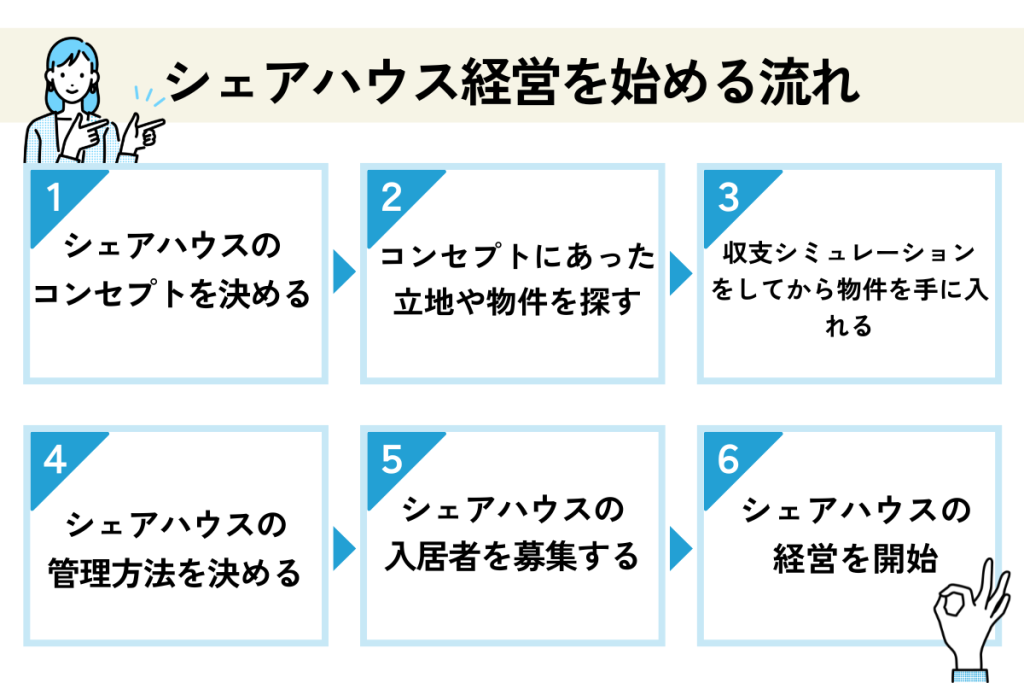

シェアハウス経営を始める流れ

メリットやデメリット、かかる費用に納得できたならば、実際にシェアハウス経営を始める流れを見ていきましょう。新築を建てる場合や中古の戸建てを購入してシェアハウスにする場合、上記のような流れになります。

1:シェアハウスのコンセプトを決める

まずは、どのようなコンセプトでシェアハウス経営を始めたいのかを検討しましょう。コンセプトの例として、次のようなものがあります。

- 国際交流目的(多国籍、英語のみを使用するなど)

- 共通の趣味(アウトドア、スポーツ、音楽など)

- 生活を支えあう(子育て世帯・シングルマザー専用、高齢者専用など)

- スキルアップ目的(資格取得、技術取得)

- 地方移住支援(テレワークに適した環境、多拠点生活支援など)

どのコンセプトを選ぶにしても、需要を満たした物件を選んだり、目的に適した家具や家電を設けたりしなければなりません。自分の得意分野をコンセプトに選んだり、専門家の意見を仰いだりしながら慎重に進めていきましょう。

2:コンセプトにあった立地や物件を探す

シェアハウス経営向けの立地や物件は、複数の入居者が過ごしやすいことが前提です。新築や相続した土地にシェアハウスを建てる場合は、次の3つを基準に厳選をしましょう。

- コンセプトに適したエリアにある

- 駅やスーパーから近い

- 自転車を停めるスペースを確保できる

中古の戸建てをリノベーションして始める場合は、さらに間取りや設備で次の3つで厳選します。

- 独立している個室が多い

- 共有スペースの質が高い

- トイレや洗面所・バスが独立している

シェアハウス経営は、ローンを組んで始める場合が多い投資の性質上、初期投資を回収して利益を出すには時間がかかります。どれだけ現時点で優れた立地でも、将来人口が減少しそうな地域では始めない方がよいでしょう。

3:収支シミュレーションをしてから物件を手に入れる

シェアハウス経営を始めるならば、事前の収支シミュレーションは重要です。最終的に初期費用を回収しきれないと投資として失敗していて、ローンの返済が滞ると物件を強制的に手放すことになるかもしれません。

収支シミュレーションでは、家賃収入やランニングコストを具体的に仮定し、空室が一定割合あっても利益が出るのかを検討します。

土地だけ所有している人は土地活用の専門業者、持ち家や購入する中古戸建てで始める人はシェアハウス運営のサポート会社などを利用して、収支シミュレーションをしましょう。現実的な仮定で利益が見込めるようであれば、ローンの審査も通りやすくなります。

4:シェアハウスの管理方法を決める

経営するシェアハウスを手に入れる準備が整ったら、次は管理方法を決めましょう。自主方式・委託方式・サブリース方式の3つがあり、それぞれのメリットデメリットは次のようになっています。

| 項目 | 自主方式 | 委託方式 | サブリース方式 |

| 特徴 | 自分がオーナーになり経営・管理を行う | オーナーとして管理会社に管理を依頼する | シェアハウス業者に貸し出して賃料を得る |

| メリット |

|

|

|

| デメリット |

|

|

|

| おすすめの人 | ランニングコストを節約したい人 | 管理の負担を減らしたい人 | 家賃収入を安定させたい人 |

それぞれのメリット・デメリットを把握して、最も自分に適した管理方法を選びましょう。

また、委託方式やサブリース方式で管理会社を選ぶ場合には、複数社のサービスを比較することをおすすめします。普段の管理業務を行う業者は、シェアハウスに出向いて入居者と直接関わることになるため、粗悪な業者と契約を結んでしまうと、苦情やトラブルに発展しかねません。

5:シェアハウスの入居者を募集する

管理方式を決めたら入居者を募集します。運営方法によっては、委託した管理会社がその募集業務を担うため、自分では手間をかけることなく進めることができます。

シェアハウスの主な入居者は若者であるため、物件情報がインターネットで閲覧できるようにするとよいです。シェアハウスを専門に扱うポータルサイトも利用して、幅広く入居者を募りましょう。ポータルサイトについては、詳しく後述するのでご覧ください。

入居希望者が現れたら面談・入居審査を行います。ここで居住するにあたっての詳細なルールを説明し、他の入居者たちとトラブルなく過ごせそうかどうかを、きちんと判断することが大切です。入居者と双方で合意が得られたならば、賃貸契約を結んで入居開始日が決定されます。

6:シェアハウスの経営を開始

入居者が生活を開始したら実際に運営がスタートします。管理を自分で行う場合には、入居者たちが快適にトラブルなく生活を送れるように、管理していきましょう。

例えば、トラブルがあったときに相談に乗れる窓口を設けたり、定期的に出向いて様子を見たりするなどが挙げられます。実際に住んでから、不便な点や設備不良が現れることも珍しくありません。急なトラブルや要望にも対応できるような体制を整えておきましょう。

投資の専門家監修記事!信頼できるおすすめの不動産投資会社ランキング

「不動産投資に興味があるけど、どの会社を選べば良いか分からない」「悪質な不動産投資会社に騙されたくない」という人に向けて、不動産投資会社17社を利用した人の満足度を基に、おすすめの投資会社をランキングで紹介!

さらに、投資専門家に聞いた信頼できる投資会社の選び方や、投資額10億円の投資家インタビューも紹介しているので、ぜひご覧ください。

シェアハウス経営の3つの失敗事例

シェアハウス経営はニーズに合った運営ができるならば、十分な利益が期待できる投資です。しかし、経営に失敗して閉業したというケースも珍しくありません。せっかく物件を購入したりリノベーションしたりしても、入居者が現れなければ損失が大きくなります。シェアハウスの失敗例を学んで、経営を成功に導きましょう。

個人スペースが狭くて入居者が集まらない

シェアハウスの個人スペースは、オーナーが自由にカスタマイズすることができます。しかし、より多くの入居者から家賃を得るために、居室を狭くして部屋数を設けることに尽力してしまうと、ポータルサイトに掲載できないかもしれません。

ポータルサイトの多くは「居室が7平米以上でなければ掲載できない」などのルールを設定しています。ポータルサイトに広告が載せられないと、人の目に触れる機会が大きく減ってしまうため、入居者が現れずに期待した収益は得られないでしょう。

7平米は約4.3畳と個人スペースとしても狭いです。6~8畳であればワンルームマンションより狭くても、シェアハウスの個人スペースとしては十分です、

こだわりすぎて赤字の経営になった

シェアハウスはコンセプトを魅力としており、リノベーションすることも多いため、流行に合わせておしゃれな外装や内装にこだわった物件が好まれています。デザイン性の高い暮らしを求めて、シェアハウスへの入居を希望する人も多いでしょう。

しかし、コンセプトや内外装にこだわりすぎて赤字になってしまう例が多発しています。シェアハウス経営は、初期費用と見込み収益があることが重要です。リノベーションや家具の調達にいくらかかるのか、それに見合う収益が期待できるのかなど、明確な計画を立てて望みましょう。

委託した業者の管理が甘い

管理会社に管理を委託したとしても、意思疎通が取れずにうまく行かないケースがあります。

業者に委託すると、安心感から自分で管理をすることなく、業者に丸投げしてしまうことが多いです。しかし、業者によっては管理業務が甘く、思ったような働きが見込まれない恐れがあります。

このようなトラブルを避けるためには、管理業者と綿密に打ち合わせをして、こまめに連絡を取ることはもちろん、自分でも定期的に管理の様子を見に行くようにしましょう。

シェアハウス経営で成功するためのポイント

シェアハウスは、複数人が利用できるように家を改築して経営しますが、せっかく費用をかけて経営を始めたとしても、需要がなくて入居者が現れなければ、大きく損をすることになってしまいます。

そこで、シェアハウス経営を成功させるために、押さえておきたい次の5つのポイントを紹介します。

- コンセプトを重視して入居者を絞り込む

- 長期で需要があるエリアを見極める

- 生活ルールを決めてトラブルのリスクを下げる

- 自力での入居者募集はポータルサイトを活用する

- シェアハウス経営が儲かるのかプランを比較する

コンセプトを重視して入居者を絞り込む

入居者を募るとしても、闇雲に「誰でも歓迎」などと宣伝してしまっても意味がありません。シェアハウスを経営するならば、明確なコンセプトを設けることが大切です。

シェアハウスに住むと個人スペースがあるとはいえ、入居者同士でコミュニケーションを取りながら、共同生活することが前提となります。知らない人と住むのであれば、なるべく共通の趣味があったり、同じような境遇の人であったりしたほうが安心です。

このような理由から入居者の性別だけでなく、さまざまなコンセプトを設定したほうが集まりやすいと考えられます。近隣の環境や競合シェアハウスのコンセプトなどを見て、どのようなものを設けたら人を集められるのかを、検討するとよいでしょう。

長期で需要があるエリアを見極める

需要が見込まれない土地に作っても、利用者が集まらず経営がうまく行かないリスクは高まるでしょう。経営を軌道に乗せるためには、シェアハウスの需要があるエリアに位置しているかどうかを、見極めることが大切です。

シェアハウスに向いている土地の特徴は以下の通りです。

- 大都市の駅周辺エリア

- 人口が多く単身者が多いエリア

- 若者に人気があるエリア

- 有名観光地の近く

- 利便性が高いエリア

- ブランド力がある都市エリア

エリアの特色を見極め、それを生かしたコンセプトを設定すると利益が期待できるでしょう。もし所有している土地が中長期シェアハウスに向いていないならば、別の土地活用を検討してください。

生活ルールを決めてトラブルのリスクを下げる

シェアハウスは、入居者が楽しく共同生活を送ることが第一です。ただし、さまざまな人が入居するため、入居者同士でトラブルが起きるケースも少なくありません。

そのようなトラブルを未然に防ぐために、次のようなルールを決めておくとよいです。

- 共有スペースに私物は置かない

- 自身の貴重品は個室で管理する

- 不要な電気やエアコンは点けたままにしない

- 夜間は騒音を出さない

- 掃除や生活必需品の買い出しは当番制にする

- 友人や家族の宿泊の可否

ルール違反を繰り返したり、他の入居者から苦情が多かったりする人には、直接注意したり退去を命じたりするなどの対応も必要になります。入居してもらうときの約款に、最低限のルールを明記しておくと、トラブルが起きたときに強制力を持って対処がしやすいです。

自力での入居者募集はポータルサイトを活用する

シェアハウス経営を始めたばかりの人では、どこで入居者を募集すればよいのか迷ってしまいます。広告にかけられる費用は有限のため、できるだけ効率がよい方法で募集する必要があります。

自力でシェアハウスの入居者を募集する際は、インターネット上のポータルサイトの利用がおすすめです。次の3つのサイトはいずれもシェアハウスを専門に扱っています。特徴を見比べて登録しておきましょう。

| ポータルサイト | 特徴 |

| ひつじ不動産 |

|

| 東京シェアハウス |

|

| シェアクリップ |

|

シェアハウス経営が儲かるのかプランを比較する

所有している土地やこれから購入する不動産で、シェアハウス経営が儲かるかどうかは、初めて挑む人には未知数です。判断するため、土地活用の業者にプランを立ててもらうのですが、1社だけで決断してはいけません。

業者は自社と利用してもらうため、都合の悪いことを隠したり現実的でない稼ぎを示したりする可能性があります。騙されないよう、複数社でプランを立ててもらうことをおすすめします。プランを比較することで相場がわかり、問題点をあぶり出せるでしょう。

まとめ

シェアハウス経営は、戸建ての賃貸経営より入居者を増やすことができ、大きな稼ぎが狙える投資です。中古物件ではシェアハウス向けにするためリノベーションは必要ですが、アパートを1棟購入するより安く修繕の費用を節約できます。そのままではニーズが低かった不動産でも、コンセプト次第では新たなニーズが生まれるでしょう。

しかし、シェアハウス経営は向き不向きが激しく、コツが必要な投資の1つとされています。コストのかけ過ぎや管理の甘さによる入居者同士のトラブルなどで、失敗する人はいます。物件の分析をしっかりと行い、専門家の意見を聞きながら運営を進めるなどの対策を講じてください。一度経営が軌道に乗ると、長期的に安定した不労所得となります。

※「マイナビニュース土地活用・不動産投資」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。

・https://www.fsa.go.jp/news/30/20190328_summary.PDF

・https://www.fsa.go.jp/news/r4/kokyakuhoni/20230120/kpi_toushin_230120.pdf

・https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/overview/minpaku/law1.html

・https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001411696.pdf

・https://www.fsa.go.jp/

◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。