日本のものづくりは、今、どのような状況に立たされているのか。2016年1月、東京大学ものづくり経営研究センターにおいて、ものづくり経営研究の第一人者である東京大学 大学院 経済学研究科 教授 ものづくり経営研究センター長の藤本隆宏氏と、日本のものづくりの開発支援を進めるプロトラブズ合同会社 社長 トーマス・パン氏によって対談が行われた。日本のものづくりにおける未来への可能性を切り開く対談の模様を、前後編でお届けする。

3Dプリンタの流行と「潮目を読む」力

トーマス・パン氏(以下、パン氏):以前お会いした時、ものづくりとは「顧客に向かう設計情報の流れをつくる企業活動の全体」だと教えていただきました。その後、多くの新製品にまつわる企画から開発、さらには啓蒙活動なども含めた範囲のお話について対談する機会があったのですが、自信を持って「ものづくり」という言葉を使えるようになったのは先生のおかげです。

藤本隆宏氏(以下、藤本氏):良い設計・良い流れがあるか、ものとしてどんな付加価値があるか、設計・生産・購買・販売を「付加価値の流れ」として見る視点がないと、広がりを持ってものづくりを見ることはできないでしょう。

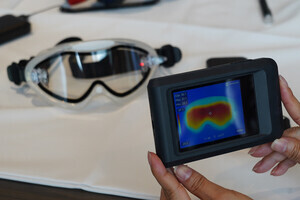

パン氏:初めてお会いした2013年前後は、3Dプリンタがもてはやされ始めた時期でした。それが今では、マスコミレベルでは立ち消えているように感じます。

藤本氏:流行とはそんなものですが、過ぎ去った後にゼロに戻るかといったらそうでもありません。なんらかの形で本質の部分が残ります。例えるなら、上澄みが無くなった後に残る“真水”の部分です。それを見据えることで、落ち着いた議論ができるわけです。3Dプリンタがコモディティになれば、3Dで作ること自体は叩き合いでおそらく誰も儲からなくなります。勝負できるのは、人に真似できない補完的な知識、たとえば高度な材料技術を持っているところでしょう。

パン氏:確かに、誰でも形状ではなく材質にこだわったものづくりができるかといえば、そうではありませんね。3Dプリンタの“真水”の話で言えば、材料としてはとくに特殊な金属パーツが造形できる3Dプリンタによるものづくりは、航空宇宙業界で注目を集めているようです。デジタルなものづくりでなければできない複雑な自由形状による特殊な機能が求められているからでしょう。

藤本氏:航空宇宙業界は、豊富な予算と、それから時間を投じることのできる非量産の分野ですね。しかしすべての産業がそうではないので、やはり数十億人が需要家になりうるマスの世界では、コストやスピードを重視せざるを得ません。今、ある企業では、往復運動で速度に制約のある三次元積層よりはむしろ、製品設計のある部分を二次元化して、フィルムを積層するようなコンセプトでものづくりができないかという研究をされています。紙の印刷のように二次元であれば圧倒的に速くできますし、薄くて柔らかいもの、紙やフィルムは日本が得意とするところでもあるからです。

パン氏:繊維も含めて、フィルム材料は、素材だけではなく、加工技術としても日本が強い部分ですね。やはり、得意な最先端技術を伸ばしていくというビジネスモデルはまだまだ有効ですか?

藤本氏:そうですね。たとえば電子回路ひとつ見ても、技術の確立している要素基盤の集積度を高めて最先端の多層基盤を作りましょうとなると、台湾や韓国が山ほど国の補助金をかけて追いついてきます。ところが、ただの一層で60ミクロン以下の薄さといった、必ずしも最先端ではないが、位置決めが難しく地道な要素技術が必要な基盤となると、意外と誰もついてこないのです。

誰もが認める先端技術は、韓国、台湾、中国など周りも追いかけてきますから、日本企業が逃げ疲れて息が上がると、DRAM半導体のようにあっという間に追い抜かれてしまいます。ところが、そうやって技術の先端部分で追いかけっこをしていると、その後方に往々にしてスペースが空くんですよ。実は、ここの空白の部分が、ものづくりとして非常に美味しい部分になることがあるのです。

パン氏:その話を聞いて、パナソニックの高解像度のウェアラブルカメラを開発された方に聞いた事を思い出します。電力消費を抑えるために解像度の低い、小さい液晶画面を探されたのですが、今はもう作っているところが無かったそうなんです。1990年代くらいの技術で十分なのに、マーケット需要が大型・高解像度の液晶へ移行してしまったので、低解像度で小さいものをもう誰も作っていない。私はそこにニッチマーケットが潜んでいると感じました。

藤本氏:本当は、お客様が喜ぶことはなにか、という単純な話のはずです。最先端の技術を使えばお客様が喜ぶかといったら、そうとは限らず、それはまた別の話ですから。うまく潮目を読んで、ニッチな部分も含めて、どこにマーケットができているかを見極めることが必要です。無論日本企業は技術力がありますから、先端技術の方向に逃げるのですが、常に冷静に「逃げ切れる」というシナリオと「逃げ切れない」というシナリオを用意し、後者の場合には反転して後方の「空きスペース」を狙う、したたかな両面戦略が必要でしょう。

日本の自動車はなぜ世界一なのか?

パン氏:他の国に追い抜かれてしまう分野がある一方で、たとえば日本の自動車業界は優位性が非常に高いと思いますが、いかがでしょうか。

藤本氏:製造品質ではだいぶ追いつかれましたが、生産性や開発リードタイムを含めた自動車のものづくり力は、今でも世界一位です。

パン氏:日本の自動車は、なぜ持続的に強くいられるのでしょうか?

藤本氏:それは開発にしても生産にしても、現場の調整能力あるいは擦り合わせ能力を活かした“カイゼン”をやり続けているからです。そもそも自動車は、安全規制や環境規制などを踏まえた制約条件がものすごく多い製品です。交通事故による死者は減りましたが、それでも毎年数千人が亡くなっています。これがゼロにならない限り、車の責任は問われ続けるでしょう。自動車はそんな“原罪”を背負っているために、イノベーションを続けることが宿命づけられているんです。

また、そもそも自動車は重さ1トンの物体が時速100kmで走るような代物で、物理法則が働きますから、そう簡単にモジュラー化できないという事もあります。パソコンソフトなど論理と電子で動くものは記号法則・論理法則に従いますから、もともとモジュラー性が高く、アメリカのような「分業の国」が強くなります。

一方、日本は多能工のチームワークを得意とする調整型の国で、極度な労働力不足であった高度経済成長期に調整能力を身につけた現場がたくさんあります。一方自動車のアーキテクチャ、つまり設計思想を見ると、全体をあの大きさ・重量にまとめて、各種規制に対応して、しかも面白い車にしろという、極めて複雑な連立方程式を解くことが自動車づくりには求められます。内部統合と外部統合を両方やらなくてはならないわけですが、これはチームワーク型ものづくりが最もよく生きる、調整集約的な「擦り合わせ型」アーキテクチャの製品なんです。

個別事例から始まった日本のものづくりの本質に迫る議論。後編では、ものづくりに必要なマネジメントロジックは何か、そして現在注目を浴びているIoTやインダストリー4.0をどのように捉えるか、二人の対談を引き続きお届けする。

(マイナビニュース広告企画:提供 プロトラブズ)

[PR]提供: