欧州宇宙機関(ESA)は2月12日、昨年7月から通信が途絶えている彗星着陸機「フィーレイ」(フィラエとも呼ばれている)について、「永遠の眠りに就こうとしている」とし、復旧の見込みがほとんどないことを発表した。

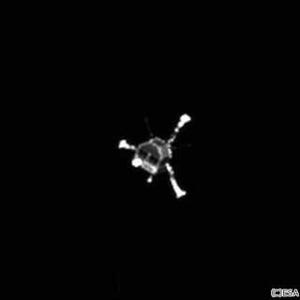

フィーレイは2014年11月12日、「チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星」の本体(核)への着陸に成功。予定されていた探査はほぼ終えたものの、太陽光が当たりづらい場所に着陸したことで太陽発電が十分に行われない状態が続き、バッテリー切れに陥った。運用チームは彗星が太陽に近付き、フィーレイへの再充電ができるようになるまで、電源を落として冬眠状態に置くことを決定。その後、約7カ月後の昨年6月13日に再起動に成功し、散発的に通信が行われたものの、7月9日からふたたび途絶えたままの状態が続いていた。

その後、彗星は太陽から離れていく方向に飛び、条件は日を追うごとに悪化していた。運用チームは今年1月10日、探査機に姿勢を動かすよう指令を送信した。機体がどのように動くかは予測できないが、うまく姿勢が変わり、さらに太陽電池の表面に積もっていると考えられている塵をふるい落とすことができれば、太陽光が当たりやすくなり、通信が再開できるかもしれないと期待された。

しかし、現在までフィーレイからの応答はなく、姿勢は変わったのか、ホイールが動いたのか、そればかりか指令を受け取ることができたのかすら不明となっている。すでに彗星と太陽との距離は3億kmを超えており、今後フィーレイが復活することはもうないだろうと見られている。

フィーレイはどのように造られ、彗星に降り立ち、そしてミッションをやり遂げたのか。今回は彗星着陸という史上初めての試みに挑んだ、小さな探査機の軌跡を紹介したい。

彗星への挑戦

私たちの頭上にたびたび現れては、巷をにぎわせる彗星。大きく尾を引きながら夜空に浮かぶ姿は、多くの人々を魅了し続けてきた。

けれども、その表面に降りてみようなどと考える人は、果たして何人いただろうか。

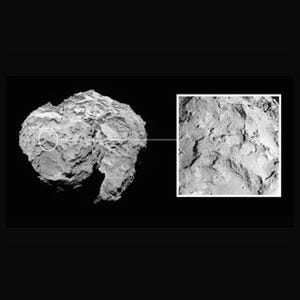

月や火星のような星であればいざ知らず、彗星は小さく、重力が小さいため着陸が難しい。おまけに表面には、着陸に適した平らな場所もあまりない。さらに表面からは尾の原料となるガスや塵が噴き出しており、いつどこで噴き出すかもわからない。その噴射をまともに食らえば、宇宙のかなたに飛んでいってしまうか、運が良くてもどこかが故障することは間違いない。そんな危なっかしい星の表面に降りるなど、SF映画でしか見られないような無謀な挑戦だった。

しかし、遠くから見つめているだけでは、彗星の本当の正体はいつまで経ってもわからない。虎穴に入らずんば虎子を得ず。彗星をより深く知るには、その本体である「核」に直接触れ、分析する必要がある。

2004年、欧州宇宙機関(ESA)が開発した彗星探査機「ロゼッタ」が打ち上げられ、2014年に目的地のチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星に到着した。そのロゼッタには「フィーレイ」という小さな探査機が搭載されていた。ESAとドイツ航空宇宙センター(DLR)が開発したこのフィーレイこそ、まさに虎穴に入り虎子を得ることを狙った、史上初の彗星着陸機だった。

ジョット

ESAが最初の彗星探査機の検討を始めたのは1970年代のことだった。1986年には「ハレー彗星」が76年ぶりに地球に近付く。この機会を狙って探査機を打ち上げ、彗星の近くを通過させて探査しようとしたのである。

ソヴィエト連邦、日本の宇宙開発研究所(ISAS)もまた、この機会を利用して探査機を打ち上げることを決定。そして1984年から1985年にかけて、ESAは「ジョット」、ソヴィエトは「ヴェガ1」と「ヴェガ2」、そして日本は「さきがけ」と「すいせい」を、続々とハレー彗星に向けて打ち上げた。米航空宇宙局(NASA)も別の目的で打ち上げた「ISEE-3/ICE」という衛星の軌道を変えて参加。世界各国の探査機がつらなってひとつの彗星を目指す姿から、通称「ハレー艦隊」とも呼ばれた。

とくにESAのジョットは、これらの探査機の中で最も彗星に接近するように飛行。1986年3月13、14日にかけて、最大約600kmまで肉薄した。ジョットは塵やガスを浴びたものの、あらかじめ装備されていた装甲板によって守られ、ハレー彗星の「核」と呼ばれる本体の部分を、つぶさに観測することに成功した。

このハレー艦隊による観測キャンペーンは大成功を収めた。たとえば彗星のことを「汚れた雪玉」と呼ぶのを聞いたことがある人は多いかもしれない。彗星の核が何でできているのかは長年の謎で、1950年代に米国の天文学者フレッド・ホイップルが「彗星核は塵の混じった氷からできているのではないか」という説を提唱し、これをおもしろがった新聞記者が「汚れた雪玉」と名付けた。当初、この「汚れた雪玉」理論はあまり受け入れられなかったものの、ジョットをはじめとするハレー艦隊による観測でこの理論が正しさが証明されることになった。

ハレー艦隊の成功後、ソヴィエトは崩壊への道を歩み宇宙探査どころではなくなり、日本も火星や金星を目指した惑星探査へと舵を切る。一方、NASAとESAはさらにより深く彗星を知ろうと考え、共同で新しい探査機の開発を進めることになった。

新たなる彗星探査への挑戦

米欧による彗星の共同探査の話は、ジョット打ち上げの約2カ月前、1985年5月22日にスイスのチューリッヒで持ち上がった。この中で、NASAは「彗星ランデヴー・小惑星フライバイ」(CRAF、Comet Rendezvous Asteroid Flyby)、ESAでは「彗星核サンプル・リターン」(CNSR、Comet Nucleus Sample Return)と呼ばれる探査機をそれぞれ開発することを決定する。

CRAFは彗星に近付き、並んで飛行しながら観測しつつ、槍状の観測機器を彗星核に打ち込んでデータを取るという計画。一方のCNSRは、彗星核からその氷の土壌(サンプル)を回収し、地球に持ち帰るというものだった。1987年にはCNSRに「ロゼッタ」という名前も与えられた。

両者は探査機の設計をある程度共通化することで、コスト削減も図られていた。しかし1992年、NASAは予算不足でCRAFを中止する。このとき、CRAFやCNSRと同一設計を採用した土星探査機「土星オービター/タイタン・プローブ」(SOTP、Saturn Orbiter/Titan Probe)が、開発で予算超過を起こしており、そのあおりを食ったのだった。SOTPはその後「カッシーニ/ハイジェンズ」として無事に完成。2004年に土星に到着し、大きな成果を残している。

|

|

|

NASAが検討していた「彗星ランデヴー・小惑星フライバイ」(CRAF)計画 (C) NASA |

「土星オービター/タイタン・プローブ」(SOTP)の想像図。その後「カッシーニ/ハイジェンズ」として実現した。(C) NASA |

一方ESAは、CRAFの中止によってNASAが抜けたあとも、独自で彗星探査を進めることを決定する。

ESAはかねてより彗星に強い興味をもっていた。彗星には謎が多く、魅力的だったということもあるが、月や火星、金星などの探査は米国やソヴィエト連邦が先行していたため、両国がまだあまり手をつけていない彗星探査に注力するということで差別化を図ろうという意図もあった。

欧州はCNSRの検討を重ねた結果、核のサンプルを持ち帰ることは技術的に難しいと判断。中止されたNASAのCRAFに似た、彗星と並んで飛び、その周囲を回りながら探査するという計画に方針転換した。もちろんそれだけでも野心的な計画ではあったが、ESAはさらに、サンプルを持ち帰ることができない代わりに、小型の探査機を彗星核に着陸させ、その地表や内部を直接探査するという計画を盛り込んだ。

(第2回は2月23日に掲載予定です)

【参考】

・ESA Science & Technology: Missions to comets

http://sci.esa.int/rosetta/54343-missions-to-comets/

・ESA Science & Technology: Fact Sheet

http://sci.esa.int/giotto/47355-fact-sheet/

・Bulletin 125 - ESA

http://www.esa.int/esapub/bulletin/bulletin125/bulletin125.pdf

・ESA Science & Technology: Giotto's heritage: the past and future of comet exploration

http://sci.esa.int/giotto/26683-giotto-s-heritage-the-past-and-future-of-comet-exploration/

・NASA - NSSDCA - Spacecraft - Details

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraftDisplay.do?id=CRAF