2015年9月20日、中国は新型ロケット「長征六号」の初打ち上げに成功した。

長征と名の付くロケットは、1970年代から改良を重ねることで進化し、数多くの人工衛星、有人宇宙船を打ち上げ続け、中国を最盛期の米ソに勝るとも劣らないほどの宇宙大国へと押し上げた。打ち上げ数は200機を超え、成功率も信頼性も、高い水準を維持している。その長征が今、その誕生以来初めて、まったく新しいロケットへと生まれ変わろうとしている。

長征六号に使われている技術は、世界的にも実用例が少ないきわめて高いものであり、またその技術を共有する、新しい中型、大型のロケットの実用化に向けた先駆けとして、今回の打ち上げ成功は大きな意味をもっている。

この長征六号にはどんな意義があるのか、そこに使われている技術はどんなものなのか、そして、その未来には何が待っているのだろうか。

第1回は長征六号を含む、次世代の長征ロケットが開発されるまでの経緯について、また第2回では、長征六号に使われている高性能ロケット・エンジン「YF-100」について紹介した。

第3回となる今回は、次世代長征が目指した、決まった部品(モジュール)を組み合わせることによって、小型から大型まで幅広い能力のロケットを実現させることを目指した「モジュール化」と、その顛末について紹介したい。

モジュラー・ロケット

モジュラー・ロケットに関しては第1回でも触れたが、同じ部品を組み合わせることによって、さまざまなロケットを造る技術のことを指す。

たとえば1機の小型ロケットがあるとする。これだけでは小さな衛星しか打ち上げられないが、もしこの小型ロケットの第1段を2基余分に造り、ロケットの側面に追加して3基束ねる形にすると、打ち上げ能力は上がる。もっと加えて5基束ねる形にすると能力はさらに上がる。

まるで毛利元就の三本の矢の話みたいだが、このように同じ機体(モジュール)の組み合わせによって、小型ロケットから大型ロケットまで、多種多様な打ち上げ能力のロケットを造ろうというのがモジュラー・ロケットである。同じモジュールを造り続けることによる量産効果や信頼性の向上が期待でき、さまざまな打ち上げ能力に合わせた専用機を造るよりも安く、そして簡単にロケットを造ることができるため、ロケット界に革命を起こす方法のひとつとして、古くから構想されていた。

しかし、そのコンセプトをそのまま実用化させることができた例はほとんどない。

たとえば1970年代から80年代にかけては、西ドイツで「OTRAG」というロケットが開発された。これは非力で安価なロケットを、10基、100基、500基と束ねることで、低コストながら並みのロケットと同じぐらいの打ち上げ能力をもたせることを狙ったものだった。細いパイプ状のロケットが何基も束ねられている様は、まるで教会にある巨大なパイプオルガンのようでもある。

OTRAGは試験機がいくつか打ち上げられたのみで、政治的な事情により活動を中止せざるを得なくなり、結局何十基、何百基も束ねて人工衛星を打ち上げるところまではいかなかった。その後、関係者の一部は米国に移り、インターオービタル・システムズ社という会社で同じコンセプトの「ネプチューン」というロケットの開発を始めたが、こちらもまだ実現には至っていない。

また1980年代には米国でも、SSIという企業が、「コネストーガ」と名付けられたロケットを開発していた。これはデルタ・ロケットのブースターを流用し、その束ねる基数を変えることで、観測ロケットから衛星打ち上げロケットまで実現しようという構想だったが、試験機の打ち上げ失敗と会社の倒産で潰えている。

|

|

|

OTRAGのコンセプトを受け継いだインターオービタル・システムズ社という会社で同じコンセプトの「ネプチューン」ロケット (C)Interorbital Systems |

「コネストーガ」ロケットの試験機。この後打ち上げ失敗で失われた。 (C)NASA |

限定的な例では、米国の「デルタIV」ロケットが挙げられよう。デルタIVそのものは、それ単体が大型ロケットであり、固体ロケット・ブースターの装着基数で打ち上げ能力を変える「普通のロケット」だが、最強の打ち上げ能力をもつ「デルタIVヘヴィ」だけは、第1段機体の両脇に、同じ第1段機体を追加し、3基を束ねて打ち上げる構成を採用している。こうした限定的なモジュール化は、スペースX社の「ファルコン・ヘヴィ」ロケットでも採用される。

|

|

|

「デルタIVヘヴィ」ロケット。第1段機体を3基束ねることで強大な打ち上げ能力を発揮する。 (C)USAF |

「ファルコン・ヘヴィ」ロケットの想像図。デルタIVヘヴィと同じく、第1段機体を3基束ねることで強大な打ち上げ能力を発揮する。 (C)SpaceX |

さらに、こちらもやや変則的な例になるが、日本の「イプシロン」ロケットの第1段は、H-IIAロケットの固体ロケット・ブースター(SRB-A)から流用されている。SRB-A自体は最初からイプシロンに使うように造られたわけではないが(SRB-Aの開発当時、イプシロンは影も形もなかった)、結果的にモジュラー・ロケットに近い形となっている。

他にも多くの検討や構想はあったが、結局モジュラー・ロケットの「モジュールの組み合わせで小型ロケットから大型ロケットまで」という概念を初志貫徹させ、実用化させることに成功したのは、2014年に登場したロシアの「アンガラー」ロケットが最初であった。アンガラーは、最小構成のアンガラー1.2では地球低軌道に3.5トンの打ち上げ能力しかもたないが、その第1段機体を3基束ねたアンガラーA3という構成であれば14トンに、さらに5基束ねたアンガラーA5では24トンにまで増大する。

|

|

|

ロシアの「アンガラー」ロケット。第1段機体の組み合わせで、中型ロケットから大型ロケットまでを実現する (C)Roskosmos |

「アンガラーA5」ロケットの試験打ち上げ(2014年12月23日)。 (C)Ministry of Defence of the Russian Federation |

次世代長征はこのアンガラーに続く、モジュラー・ロケットの実用化としては2例目になるロケットとなる。また、次世代長征は複数の種類のモジュールを用意することで、アンガラーよりも幅広い打ち上げ能力をもつロケットになる——はずだった。しかし、最終的にこの次世代長征のモジュール化は、当初の構想よりもやや後退してしまったのである。

モジュール化と最適化の狭間で

実は、モジュラー・ロケットには欠点がある。

あるロケットを設計するとき、目的の性能に合わせて理論的に最適な設計というものがある。実際には、そこから使えるエンジンや材料などの都合によって、現実的な設計へと落とし込まれていくわけだが、それでも少しでも効率を上げようと、できる限り最適化が図られる。

しかし、モジュラー・ロケットの場合、使える部品の大きさや性能があらかじめ決まっているため、ある打ち上げ能力に合わせて設計を最適化するということができない。そのため至るところに無駄の多いロケットになってしまうのだ。

ふたたびイプシロンを例に出すと、現在行われている「強化型」と呼ばれる改良によって、第1段のSRB-Aはそのままに、第2段より上を改良することで、打ち上げ能力を増やそうとしている。つまりそれだけイプシロン試験機は最適化がされておらず、多くの無駄を抱えていたということになる(*1)。

もちろん、それと引き換えに低コスト化や高い発展性が期待できるものの、無駄が多くなることで打ち上げ能力が極端に低くなったり、あるいは打ち上がりさえしないなど、そもそもロケットとして成立しない状態に陥ることも起こりえる。

そして長征六号で、それが実際に起こることになった。

モジュール化から外れた長征六号

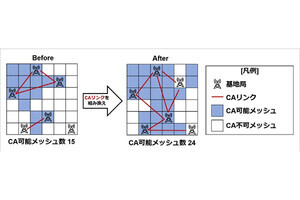

次世代長征の初期構想では、「K3-1」と「K2-1」という2種類の機体モジュールを用意し、この組み合わせだけで小型の長征六号から中型の長征七号までのロケットを実現し、また大型の長征五号のブースターにも使うことになっていた。K3-1は直径3.35m、全長26.3mで、YF-100を2基装備する。一方のK2-1は直径2.25m、全長25mで、YF-100を1基のみ装備する。

K3-1とK2-1を長征五号のブースターとして使う場合は、たとえば大きな質量の衛星を打ち上げたいなら第1段の周囲にK3-1を4基、それより少し小さな衛星なら、K3-1を2基とK2-1を2基、といった具合に、打ち上げたい衛星に合わせて装着する。

そして、長征六号で使う場合はK2-1をロケットの第1段とし、その上に専用の第2段を装着する。長征七号ではさらに、K3-1を第1段にするだけでなく、K2-1をブースターとして使うこともできるとされた。

ところが、開発を進めていくと、このやり方では長征六号の設計が成立しないことが判明した。というのも、もしK2-1を第1段に使って小型ロケットを造ると、直径2.25mに対して、全長は35mにもなり、これだけ細長いロケットだと強度が保てず、飛行中に構造が破壊する恐れがあることがわかったのである。かといって補強すると打ち上げ能力が下がる上に、そもそも「同じ機体を使う」というモジュール化の意味がなくなってしまう。

性能を保ったまま、つまり推進剤の搭載量は同じまま、全長を短くするには、直径を増すしかない。しかし、だからといってK3-1を第1段に使うには大きすぎ、小型ロケットではなくなってしまう。そもそもK3-1を第1段に使うのは、中型ロケットの長征七号がやろうとしていることでもある。

そこでいくつかの代案が検討され、最終的にK3-1の全長を短くしたような、長征六号のための"専用”の第1段機体が開発されることになった。専用ということは、つまり長征六号は、次世代長征の肝のひとつであったモジュール化の中から外れることになった。

この第1段機体を、K2-1の代わりとして長征五号や七号に装着することもできなくはないだろうが、今のところそのような計画は無いため、やはり長征六号専用の機体となってしまっている。

ただ、エンジンは変わらず、長征五号や七号でも使われるYF-100を共用しており、またこの専用の第1段とK3-1とは、単に全長が違うだけなので、たとえば材料やジグの多くが共用できるだろうし、またタンクの両端にあるレドームと呼ばれるドーム状の部品も同じものが使えるはずで、製造や組み立ての手間はそれほど増えないと考えられる。たとえば米国のスペースX社でも、コスト削減を狙い、「ファルコン9」ロケットの第2段タンクは、第1段タンクを短くしたものが使われている。

次世代長征のモジュール化構想は、長征六号が外れたことで、当初の構想からはやや後退することになった。だが、中型ロケットの長征七号に関しては、当初の構想どおりK3-1を第1段とし、ブースターとしてK2-1を装着する形のまま開発が進み、長征五号とのモジュール化は成立している。現在、すでに実機もできあがっており、2016年の春ごろに初の打ち上げが行われる予定となっている。

|

|

|

2014年時点での長征七号と長征六号の模型。六号はモジュール化から外れてしまったが、七号は長征五号のブースターとの共有化が成立している。 (C)The State Council of the PRC |

長征七号の想像図 (C)CASC |

長征六号のモジュール化の挫折は、モジュール化によって小型から大型までの幅広い能力のロケットを実現させようとすると、成立しない場合があることを示した。もっとも、これでモジュール化のすべてが否定されたわけではない。今後、ロシアのアンガラーに続いて、長征五号と長征七号の運用が軌道に乗り、そして目論見どおり低コスト化を達成することができれば、モジュラー・ロケットという方法が、少なくとも完全な間違いではないということが証明されるだろう。

【脚注】

*1 もっとも、イプシロン試験機は既存の部品だけで造り上げることが目的だったため、そうなることは百も承知のことであった

参考

・http://sinodefence.com/2015/09/20/cz6-takes-to-the-sky/

・http://sinodefence.com/rocketry/changzheng-5/

・http://www.astronautix.com/lvs/otrag.html

・http://www.globalsecurity.org/space/systems/conestoga.html

・http://www.svengrahn.pp.se/histind/Swefirst/

Soundingrocketdetails/OTRAG/OTRAGEsrange.html

(続く)