スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)の研究チームは、電磁波などの振動現象全般について、100年来の常識であった「Q値」に関する物理的制約をくつがえす発見をしたと発表した。研究論文は、科学誌「Science」に掲載された。

電磁波、音波、機械振動などの共振現象を利用するさまざまなシステムの性能を評価するため、よく使われる指標としてQ値(クオリティ・ファクター)がある。

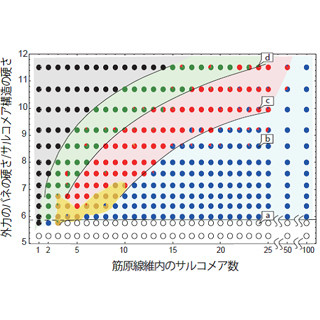

Q値は、共振周波数ω0を振動の減衰率Γで割った値であると定義される(Q=ω0/Γ)。Q値が大きければ大きいほど、共振周波数ω0は高くなり、ω0を中心とするバンド幅Δωは狭くなる。つまり、強くて鋭い共振になる。

また、Q値の定義からは、減衰率Γがバンド幅Δωに等しいという関係が導かれる。これは、導波路や共振器の内部に振動を保持できる時間とその振動のバンド幅の間には物理的なトレードオフがあり、振動を長時間とどめておこうとすれば、必然的にバンド幅を狭く取らなければならなくなることを意味している。

このトレードオフの関係は、100年以上前にK.S.ジョンソンがQ値を定式化したときから、まぬがれることのできない根本的制約であると考えられてきた。原子・分子振動における放射減衰とスペクトル線幅にもこの関係がみられるし、共振器、水晶振動子、圧電素子、MEMS、超音波や弾性波を利用する音響システムなど、振動を利用したあらゆる分野のデバイス設計に同じ関係が取り入れられている。

今回の研究は、この制約に実は現実的な突破口があったということを示した点で、大きな注目を集めている。論文によると、突破のカギは「ローレンツの相反定理」にあるという。

ローレンツの相反定理とは、ある領域内に電流密度J1とJ2の2つの電流が流れていて、それぞれが電界E1とE2を発生させているとき、J1・E2を全空間で積分した値がJ2・E1を積分した値に等しくなるという関係のことである。媒質が線形の場合、ローレンツの相反定理が成り立つことはマクスウェル方程式から直接導出できる。

例えば、アンテナのように電磁波を送受信するデバイスを考えると、同じアンテナを送信に使っても受信に使っても、その指向性は変わらないという性質がある。この性質をアンテナの相反性というが、これもローレンツの相反定理から説明できる。

研究チームは今回、ローレンツの相反定理が成り立っている場合にはQ値に関する上記の制約が生じるが、定理が破れた系であれば、バンド幅と時間はトレードオフにはならず、それぞれを独立に扱うことができることに着目した。そして、ローレンツの相反定理が破れた系が実際に存在するということを理論的に示した。

なお、時間と周波数の関係については、フーリエ変換の不確定性という別のトレードオフも存在している。こちらのトレードオフは、フーリエ変換を行うときに時間分解能または周波数分解能のうちどちらか一方を上げると他方が下がってしまい、両方を同時に上げることができないため分解能に不確定性が出るというものである。フーリエ変換の数学的な相反性そのものに由来しているため、より根本的な制約であるといえる。

今回の研究のポイントは、このフーリエ変換の不確定性という関係を保ったまま、ローレンツの相反定理が破れる場合があることを解明した点にあるという。

研究チームは、ローレンツの相反定理が破れた例として、具体的なデバイス構造も提案している。どういうものかというと、化合物半導体であるアンチモン化インジウム(InSb)の上にシリコン(Si)層を形成し、これらの層の三方を銀(Ag)層で囲んだ形状のデバイスである。このデバイスに磁場をかけると、表面磁気プラズモン効果などによって、これまで考えられていたよりも長時間デバイス中に電磁波をとどめておくことができるという。磁場をかけるのを止めると、デバイス内にたまっていたエネルギーは電磁パルスとして放出される。

ローレンツの相反定理が破れた系では、Q値が極めて高く、したがって振動の減衰率がほぼゼロで、持続時間が無限の長さに近づくような場合であっても、非常に広いバンド幅を取れるようになると研究チームは主張している。

今回の発見は、原子・分子の振動、光学、固体物理、機械工学、電気工学、通信技術など極めて幅広い分野に関係している。そうした諸分野におけるデバイス設計などで、これまで前提条件と考えられてきた物理制約を取り除ける可能性が出てきたわけで、その影響は相当大きなものになると研究チームは強調している。

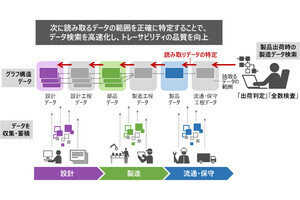

具体的な応用例としては、光ファイバー通信網でデータの一時保存に使われる光バッファメモリについて、広いバンド幅(大きな情報量)を保ったままデータを長時間保存する技術などが挙げられている。