アメリカ航空宇宙局(NASA)は、中性子星の調査研究を専門に行う初のミッションを開始する。中性子星は、太陽の1.4倍以上の大質量が半径10km程度の小さな球体に凝縮した超高密度天体であり、その形成過程や内部構造などについてはいまだ謎が多い。今回のミッションでは、中性子星が発する規則的な電磁波(パルサー)の精密観測を集中的に行うことにより、中性子星に関して議論されてきた物理学理論を検証していくという。

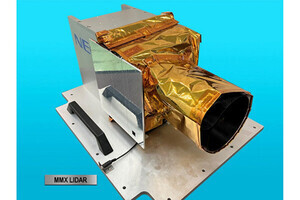

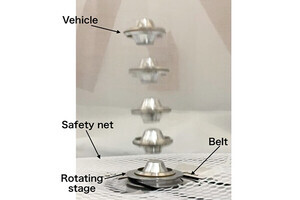

ミッションで使用される中性子星観測装置「NICER」(Neutron star Interior Composition Explorer)は、56個のミラーによってX線パルサーをとらえてシリコン検出器に送るというもので、集めたデータは中性子星の内部構造の研究などに利用される。

NICERは、今月2日に打ち上げ成功したスペースX社の宇宙補給船「ドラゴン」の積荷の1つとして、国際宇宙ステーション(ISS)に送られた。6月11日にドラゴンのトランクから取り出し、12~13日にISSへの設置を行う予定。その後、観測機器のキャリブレーションなどを経て、7月13日から本格的にプログラムがスタートする。ミッションは18か月間続く。

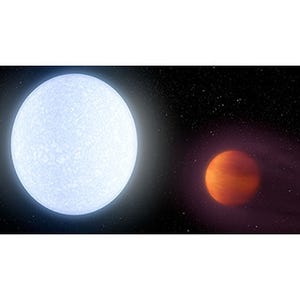

中性子星の存在は、1933年に天文学者ツビッキーとバーデが最初に予言した。年老いた恒星が核融合反応に必要な元素を使い尽くすと、核融合エネルギーによる膨張と重力による凝縮のバランスが崩れ、超新星爆発などをともなう重力崩壊が起こる。恒星の中心部には、重力崩壊によって落ち込んだ物質が集中し、主に中性子から構成された超高密度のコアが形成される。その密度は太陽の密度の1014倍以上あるとされている。

量子力学によれば、フェルミ粒子である中性子には、パウリの排他律から複数の粒子が同一の状態を取れないという性質がある。このため、粒子が取りうる状態の数が少なくなる超高密度状態においては、エネルギーがそれ以上低くなることができない「中性子縮退」が起こると考えられている。この中性子縮退のエネルギーが星の重力とバランスした状態の天体が中性子星であるとされる。

物理学者のオッペンハイマーとヴォルコフは1939年、この理論にもとづいて中性子星の質量の上限を計算した。この質量の値は、トルマン・オッペンハイマー・ヴォルコフ限界と呼ばれ、現在では太陽の質量のおよそ1.4~3倍の間のどこかにあると推定されている。また、天体の質量がトルマン・オッペンハイマー・ヴォルコフ限界を超えると、中性子の縮退圧でも星の重力を支えられなくなって、重力崩壊が歯止めなく進み、ブラックホールが形成されると考えられている。

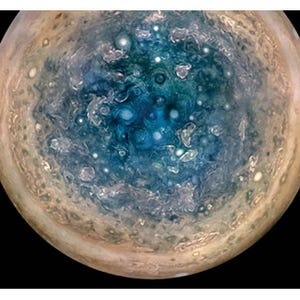

中性子星の内部には、深さによって状態の異なるいくつかの殻構造があると考えられている。そこでの中性子や陽子などの核子(原子核の構成粒子)をはじめとする粒子の挙動についてもいろいろな理論モデルが出されているが、検証が難しいため仮説にとどまっている。こうした理論を詳細な観測データにもとづいて検証していくことが今回のミッションの狙いとなる。

中性子星は、自転周期数十秒~1/100秒という高速で回転しているとされる。中性子星の磁極が自転軸からずれている場合、磁極から放出される電磁波の方向が自転運動にともなって高速で変わるため、地球から観測するとオンオフが高速で規則的に切り替わるパルス信号が出ているように見える。これがパルサーであり、1967年にベルらが初めて発見した。この発見によって、それまで理論上の仮説だった中性子星の実在が確認された。

中性子星を発生源とするX線パルサーは、極めて規則的な明滅を繰り返している。このため、GPSなどの測位衛星に搭載されている原子時計のクロックと同様に、ナビゲーション用の信号としてX線パルサーを利用する技術が検討されている。NASAでは、測位衛星の電波が使えない宇宙空間などで利用可能なX線パルサーにもとづくナビゲーション技術「SEXTANT」(Station Explorer for X-ray Timing and Navigation Technology)の実証実験を計画しており、ここでもNICERの観測データが活用されることになっている。