上田祥行 京都大学 こころの未来研究センター特定助教、齋木潤 人間・環境学研究科教授、北山忍 ミシガン大学教授、Ronald Rensink ブリティッシュコロンビア大学教授らの国際共同研究チームは、視覚情報処理のみに焦点を当てたシンプルな課題を用いて、文化が視覚情報処理に与える影響を分析した。

北米と日本で実験を行った結果、傾きに対する刺激を扱った課題では差がみられるなど、思考や推論といった高次の認知だけでなく、基礎的な視覚処理もその人が属する文化による影響を受けていることが示された。同研究成果は2017年3月25日、米国の学術誌「Cognitive Science」に掲載された。

文化が人の行動やものの考え方に強く影響するということには多くの証拠がある一方で、基礎的な視覚認知の働きは文化によらずユニバーサルであり、「私たちは皆、同じものを同じように見ている」というように思われてきた。近年、視覚認知の働きにも文化の違いがある可能性が指摘されているものの、この種の処理に差はないという報告もあるため、文化や環境といった後天的な要因が視覚情報処理に影響を与えるかどうかはよくわかっていなかった。

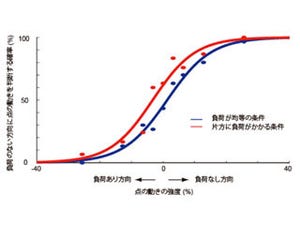

同研究チームは視覚探索課題を行い、その中でターゲットと妨害刺激を入れ替えると探索の効率が変化する「探索非対称性」ということで現象に注目。ターゲットと妨害刺激に対する処理量の違いを反映しており、両方の刺激に慣れ親しんでいるほど、探索非対称性が小さくなる。

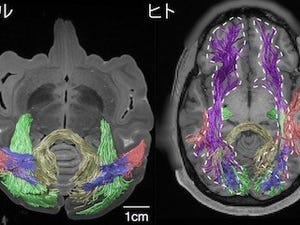

文化的に中立な幾何学図形(長短の線分、円と棒付きの円、垂直線と斜線)を用いて、日本とアメリカ、カナダで通算4回にわたり、多くのアイテムの中から決められた目標刺激(ターゲット)を探す視覚探索課題実験(参加者数:のべ132人)を行った。結果はいずれの実験も一貫したパターンを示し、脳の視覚野の中でも比較的低次で扱われる特徴(傾きなど)に関する探索非対称性は北米の調査のほうが小さく、高次な視覚野で扱われる特徴(長さや線の組み合わせなど)に関する探索非対称性は日本人のほうが小さく見られた。この結果は、一見文化とは無関係で、思考や推論が関与しない極めて単純な刺激にも文化差があることを示しており、初期の視覚情報処理過程が環境によって変化する可能性を示唆している。

本件において異なる文化間でモノの見方や注意の向け方が異なることを実証したことによって、将来的には文化間のコミュニケーションの齟齬を減らし、より相互理解を向上させる方法の礎となることが期待される。一方で、このような文化差が生まれる要因は未だ明らかになっておらず、候補の一つとしては、日常で最もよく目にする文化特異的な産物(例えば、文字や風景など)への接触頻度の違いが基礎的な視覚処理の違いを生み出した可能性が考えられる。今後はこうした文化的産物に目を向け、どういった環境にどの程度接触することで、視覚処理の変化が生まれるのかを明らかにしていくとのことだ。