産業技術総合研究所(産総研)は3月3日、レーザー光の照射によりシリコン基板表面から発生するテラヘルツ波の波形を測定する技術と、コロナ放電によって表面電荷を制御する技術を組み合わせて、太陽電池の表面電場を計測する手法を開発したと発表した。

同成果は、産総研 再生可能エネルギー研究センター 太陽光チームの望月敏光 研究員、同 高遠秀尚 研究チーム長らと、SCREENホールディングス、大阪大学 レーザーエネルギー学研究センターの川山巌 准教授、同 斗内政吉 教授らによるもの。詳細は2017年3月14日~17日にパシフィコ横浜で開催される「第64回応用物理学会春季学術講演会」にて発表される予定だという。

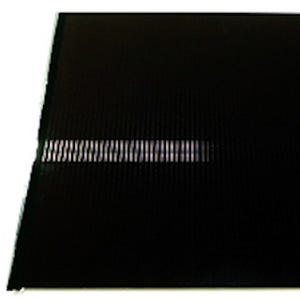

太陽電池の主流である結晶シリコンの変換効率向上のためには、電池内部に設計どおりの電場が形成されているかなどを知る必要がある。特に、シリコン基板と絶縁膜との界面での電場が設計どおりでないと、光によってシリコン基板中にできる電子や正孔が界面で失われ、発電に寄与しなくなり変換効率が低下するため、界面での電場の制御が不可欠であるが、従来の表面電場測定法では、試料加工に時間や手間がかかるほか、絶縁膜の誘電率や厚み、半導体のドープ濃度といった情報が必要、空間分布を測定するのに不向きといった問題があった。

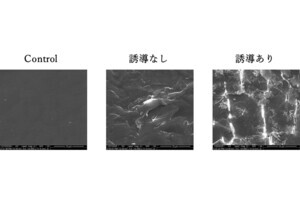

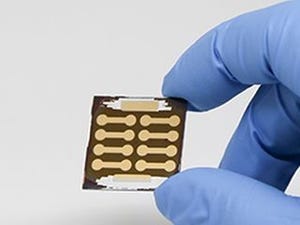

今回、研究グループでは、SCREENと大阪大学が開発したレーザーテラヘルツ放射顕微鏡を用いて、絶縁膜の固定電荷を非破壊的に定量測定し、可視化する測定法の開発に挑戦。その結果、絶縁膜上にコロナ放電によりイオンを吹き付けた後、レーザーテラヘルツ放射顕微鏡でシリコン基板と絶縁膜の界面の電場を観測することで、試料に電極などを付けることなく、また、絶縁膜の厚さや性質、半導体のドープ濃度に関わらず、固定電荷の量を非破壊・高空間分解能で定量的に測定できることが示されたという。

なお、研究グループによると、同技術は太陽電池だけでなく、半導体表面上に絶縁膜を形成するLSIやパワー半導体などの界面電荷の測定法としても期待できるとしており、今後は、より変換効率の高い結晶シリコン太陽電池の開発を進めるとともに、半導体表面上に絶縁膜を形成する各種デバイスの固定電荷測定を実施したり、レーザーテラヘルツ放射顕微鏡とコロナ放電装置とを組み合わせた固定電荷測定装置の実用化を目指すとしている。