いまから5年後の2022年頃、白鳥座の方向にある連星系で恒星同士が衝突合体し、爆発的に輝く可能性がある。予想が正しければ、夜空に赤く輝く明るい星が出現し、肉眼でも見ることができるようになるという。米カルヴァン・カレッジのLarry Molnar教授らの研究チームが予測を報告した。

天体の輝度が急激に増大し、新しい星が生まれたように見える現象として「新星」「超新星」などがある。このうち「新星」は、近接連星系(距離の近い2つの恒星が組になってお互いの周りを公転している天体)の片方の星(白色わい星)が相手の星の表面のガスを引き込むことで核融合反応が一時的に加速され、爆発的に輝く現象であると考えられている。また、「超新星」は恒星が一生を終えるときの爆発現象であり、連星系の白色わい星が相手の星の表面を引き込んで爆発するI型、巨大な大質量星が重力崩壊を起こすII型の2つのタイプに大きく分類されている。超新星は、新星よりも明るく輝く。

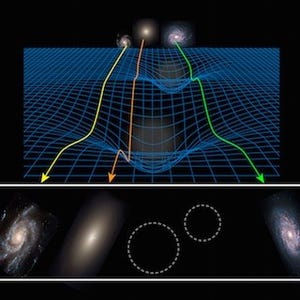

しかし最近になって、新星とも超新星とも異なる増光天体があることがわかり、これが近接連星同士が合体融合することによって爆発的に輝く現象であると考えられるようになってきた。輝度は新星と超新星の中間くらいで、赤色に輝くことから「高輝度赤色新星」と呼ばれている。過去の増光天体で高輝度赤色新星だったと考えられている例は、いっかくじゅう座V838(2002年)、さそり座V1309(2008年)などいくつかあるが、これらは後付けで解釈されたものである。

研究チームは、白鳥座KIC9832227が近接連星系であるという仮説を立てて、これまで観測を続けてきた。その結果、連星系の公転周期が加速度的に短くなってきており、さそり座V1309のデータとの比較などから、このままいくと2022年頃に連星同士が衝突合体し、高輝度赤色新星になると予測した。現在のKIC9832227は、2つの恒星が大気の一部を共有して一部つながったピーナツ形の天体になっていると考えられている。

KIC9832227は、地球からおよそ1800光年の位置にあり、今のところ肉眼では見えない12等星の暗い星である。連星の衝突合体が予想どおり起これば、星の輝度が増大しはじめ、最終的に1万倍の輝度の2等星になって夜空に出現することになる。連星系の進化の最終過程を知るための天文学的データが得られるだけでなく、星の衝突合体という天体ショーを誰でも肉眼で見ることができる滅多にないチャンスになりそうだ。