東京大学(東大)は6月21日、生体分子反応系において一度に1万通りの生化学反応を行い、最適条件を見出すことができる新手法を開発したと発表した。

同成果は、東京大学生産技術研究所 藤井輝夫教授、フランス国立科学研究センター ロンドレーズヤニック研究員らの研究グループによるもので、6月20日付けの英国科学誌「Nature Chemistry」に掲載された。

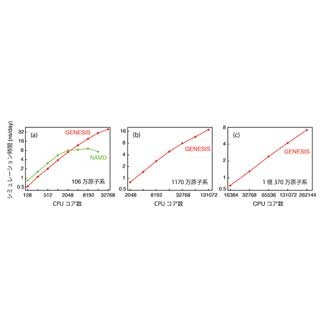

生体分子反応系において、コンピュータシミュレーションを行う場合は、何百万もの条件をテストできるが、分子の反応について現実の完全な詳細を反映しているわけではないという課題がある。一方、実験を行う場合、単純な生化学反応でもすべての条件をテストするためには多くの時間を要してしまう。

今回、同研究グループは、東大生産技術研究所の応用マイクロ流体システム研究室が有する技術を応用し、これまで技術的に困難だった無数のマイクロメートルサイズの液滴をランダムな濃度で作り、単層でスライドガラスの間に挟んで保持することが可能な実験手法を開発した。

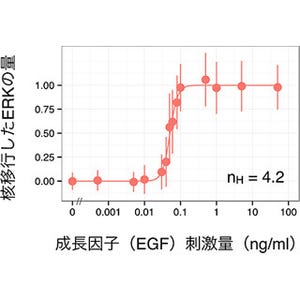

同手法を用いることにより、試薬を標識した蛍光マーカが顕微鏡で自動的に読まれ、各液滴における反応条件を読み取ると同時に、どのように反応が進むかを観察することが可能となった。同手法では、コンピュータの計算によって、反応の状況についての全情報を見せながら点が動くことで高精細マップができあがる。同マップによって生化学反応の最適条件がわかるだけでなく、分子がある条件でどういう動きを見せるかも明らかになる。

同研究グループは、実際に同マップを利用して、理論的には予想されていたが、実験ではまだ観測されていなかった挙動を示す反応条件を見出したという。今後は、同技術を使って分子同士が試験管内でお互いにどのように反応し合うかを調べ、最終的に人の身体のような生体内の分子システムの詳細な機構を明らかにすることを目指していくとしている。