大阪産業大学、東京大学、国立天文台は6月17日、アルマ望遠鏡を使って、131億光年彼方の銀河に電離した酸素ガスがあることを初めて突き止めたと発表した。これは観測史上、最遠方の酸素であり、宇宙誕生後およそ7億年の最初期の宇宙に酸素が存在していたことを証明する結果となる。

同成果は、大阪産業大学教養部 井上昭雄准教授、東京大学大学院理学系研究科付属天文学教育研究センター 田村陽一助教、国立天文台先端技術センター 松尾宏准教授らの研究グループによるもので、6月16日付けの米国科学誌「Science」オンライン版に掲載された。

ビッグバン当初の宇宙は非常に高温だったため、陽子と電子がバラバラに飛び交う電離状態にあったが、宇宙が膨張してくると次第に温度は下がり、ビッグバンから約40万年後には陽子と電子が結合して水素原子が生まれ、電気的に中性な「暗黒時代」に入っていった。しかし、数億年が経過するうちに、宇宙の中では天体が誕生し、そこから放たれる高エネルギーの紫外線によって、宇宙に満ちる水素が再び電離されていく「宇宙再電離」が起こったと考えられている。しかし、どのような天体がこの宇宙再電離を引き起こしたのか、具体的には明らかになっておらず、宇宙初期の大きな謎となっている。

|

宇宙の歴史を表した模式図。ビッグバンから約40万年後に電気的に中性の時代を迎えるが、宇宙誕生から数億年後に天体が誕生し、その光で周囲が徐々に電離され、宇宙誕生からおよそ10億年の頃には完全に電離された状態になったと考えられている (C) 国立天文台 |

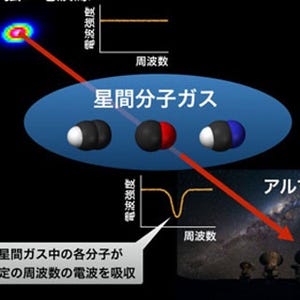

この謎に迫るべく、同研究グループは、星の形成と消滅の積算量を表す酸素の量に着目。酸素に注目した理由として、日本の赤外線天文衛星「あかり」が、宇宙初期の若い銀河に似た環境を持つ大マゼラン雲の星形成領域において、電離酸素の88ミクロンスペクトル線を観測していたためであるとしている。しかし、電離した酸素の光を初期宇宙から検出した例は過去にほとんどなく、チリ北部にあるアルマ望遠鏡の厳しい審査基準をクリアして観測時間を確保することは困難となっていた。

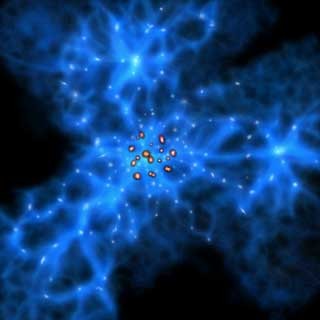

そこで同研究グループは、スーパーコンピュータで銀河の形成と進化をシミュレーションし、電離酸素輝線の強度を予想。宇宙再電離期の銀河からでも、アルマ望遠鏡を用いれば1~2時間程度で検出できるという予想論文を2014年に発表し、同望遠鏡の観測時間を確保した。

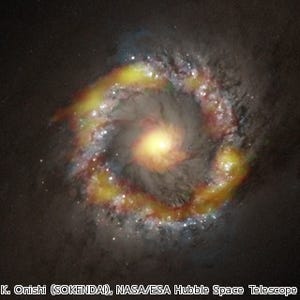

今回、観測のターゲットとなったのは、すばる望遠鏡によって2012年に発見された131億光年彼方にある銀河「SXDF-NB1006-2」。スペクトル線の波長が本来の波長より長波長側にずれる「赤方偏移」により、その電離酸素のスペクトルがアルマ望遠鏡で観測しやすい波長にくるためだ。そして2015年6月に実施された観測において同研究グループは、電離酸素の光(輝線波長726ミクロン、本来の波長は88ミクロン)を検出することに成功した。

さらに、観測された電離酸素の存在量を分析したところ、シミュレーションの予想どおり、水素に対する酸素の存在比率は太陽における比率の1/10程度となった。大質量星形成が進むほど酸素は増えるため、星形成の歴史が浅い宇宙初期の同銀河においては、酸素の存在比率が太陽より少なくなるのは当然の結果であるといえる。

一方、電離炭素および塵の光は、予想に反して未検出となった。しかし、炭素や塵は紫外線の遮蔽物となるため、紫外線にとっては、銀河の外へ脱出し宇宙全体を再電離していくのに有利な状況であったとも考えられる。井上准教授は、「SXDF-NB1006-2は宇宙再電離を引き起こした光源のプロトタイプかもしれない」とコメントしている。

同研究グループはすでに、より遠方の133億光年彼方の銀河について酸素の観測を実行中。また、酸素の光のドップラー効果を高解像度で観測することで、銀河のガス運動の理解を進めていきたい考えだ。さらに、SXDF-NB1006-2に似た宇宙再電離期の複数の銀河に対する観測についても現在提案中だという。