理化学研究所(理研)は5月24日、記憶の手がかりとなる情報に生じた曖昧さが、脳内の扁桃体で計算され蓄積されることで、動物の行動に反映されることを発見したと発表した。

同成果は、理化学研究所 脳科学総合研究センター 記憶神経回路研究チーム ジョシュア・ジョハンセンチームリーダーらの研究グループによるもので、5月23日付けの英国科学誌「Nature Neuroscience」オンライン版に掲載された。

ある状況で楽しい体験や嫌な体験をすることが繰り返されると、その体験は出来事が起こったときの状況と強く結び付いて記憶される。我々は同じ状況に再度遭遇すると、本能的な情動記憶によって起こりうる結果を予測し対応しようとするが、現実には、同じような状況に遭遇しているのに予測した結果が起こらないこともありえる。これを「随伴性の低下」というが、随伴性の低下によって記憶の手がかりとなる情報が曖昧になるとき、その情報が脳内でどのように計算・蓄積されて一度形成された強い記憶の結び付きを弱めるのか、そのメカニズムは不明となっていた。

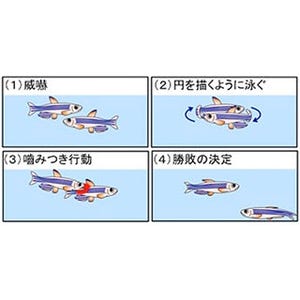

同研究グループは、まずラットを箱Aに入れ、ある特定の高さの音と同時に、ラットにとって嫌な刺激である電気ショックを脚に与えることを繰り返す実験を行った。翌日、ラットに別な箱Bで音のみを与えると、ラットは音と連合した嫌な体験を思い出して「すくみ反応」を示した。

しかし、音と電気ショックを同時に与えた直後に、音を与えずに電気ショックのみを繰り返し与えて随伴性を低下させると、翌日ラットは音に対してすくみ反応を示さなかった。しかし、同ラットは、はじめの箱Aで嫌な体験をした記憶は形成しており、箱Aに入れられると随伴性を低下させない対照群と同程度にすくんだという。これは、音の情報が曖昧になることによる記憶の低下は、箱という別な手がかりの記憶と競合した結果ではないことを示しているといえる。

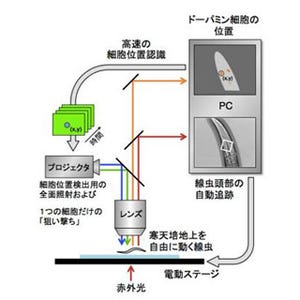

さらに、同研究グループは、光遺伝学、電気生理学、および数理モデルを用いた解析によって、情報の曖昧さは脳内の扁桃体で計算され蓄積されることを明らかにしている。

同研究グループは、今回の成果について、ヒトが置かれた状況に対して適切な行動を取れなくなる不安障害などの精神疾患の発症メカニズムの理解につながることが期待できるとしている。