物質・材料研究機構(NIMS)と東北大学(東北大)は1月21日、地震発生域における塩水の電気伝導度を理論的に解明したと発表した。地震発生やマグマ生成のメカニズムの解明に貢献するものであることが期待される。

同成果は、物質・材料研究機構 環境・エネルギー材料部門 ジオ機能材料グループ 佐久間博 主任研究員と、東北大学大学院 理学研究科 市來雅啓 助教らの研究グループによるもので、1月20日付けの米科学誌「Journal of Geophysical Research: Solid Earth」オンライン版にて掲載された。

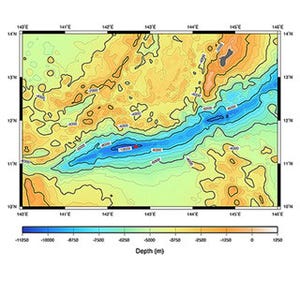

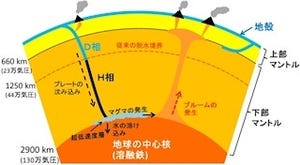

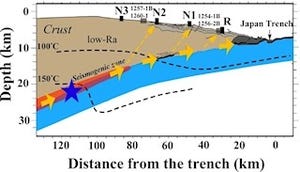

岩盤中に塩水があると、断層がすべりやすくなって地震発生に影響を与えたり、岩石の融点が下がって火山噴火に影響すると言われているが、地震発生域のような地下深部はボーリング調査が難しく、塩水の存在を直接調べることは難しい。このため、塩水などの流体の電気伝導度が固体よりも6桁ほど大きいことを利用し、電気伝導度の計測によって塩水の存在を知る調査が行われているが、地殻の地震発生域のような高温高圧条件下での塩水の電気伝導度は知られておらず、電気伝導度の計測データと塩水の存在を関連づけられないという問題があった。

今回、同研究グループは、水の超臨界状態を再現する分子モデルを利用し、海水の1/6~3倍のNaCl濃度の範囲で、673~2000K/0.2~2GPaといった高温高圧下での塩水の電気伝導度を分子動力学計算から導出することに成功。一般的に、温度が上昇するとイオンが動きやすくなり電気伝導度が上がるといわれているが、シミュレーションの解析から、高温ではNaイオンとClイオンがペアを作り、電気的に中性となるため、電気伝導度が低下することがわかった。

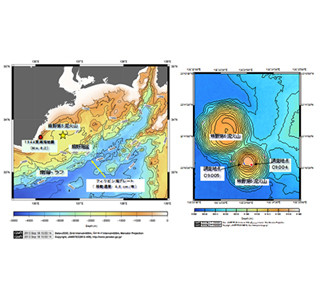

また、今回得られた電気伝導度データを用いると、東北日本西側の高電気伝導度異常は、4wt%以上の質量パーセント濃度の塩水の存在で説明できることがわかった。この塩濃度は海水の塩濃度(3.4wt%)に近い値であり、この地域では地殻深部から海水に近い塩濃度を持つ塩水が供給されている可能性があることを示唆している。