名古屋大学と日本医療研究開発機構は12月25日、従来の定説とは異なる新規の記憶メカニズムを発見したと発表した。

同成果は、名古屋大学大学院 理学研究科 森郁恵 教授と同大学院 医学系研究科 貝淵弘三 教授らの研究グループによるもので、12月24日付けの米科学誌「Cell Reports」に掲載された。

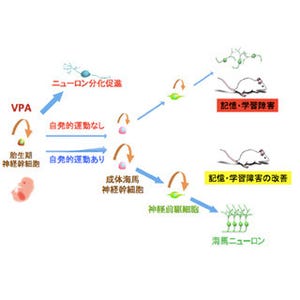

記憶・学習の成立機構にはさまざまな仮説があるが現在では、記憶や学習は多細胞間の相互作用によって支えられており、特に神経回路網内でシナプス伝達効率が変化する「シナプスの可塑的変化」によって成り立つとするシナプス説が最も有力となっている。

同研究グループは、一定の温度で餌の存在する条件下で飼育された線虫の個体が餌のない温度勾配上で、過去に体験した飼育温度へ移動する「温度走性行動」をモデル系として研究を行ってきた。これまでに、この行動をつかさどる神経回路が同定されており、その回路の最も上流に位置するのが、温度受容細胞である「AFDニューロン」であることがわかっている。また、15℃で飼育した線虫のAFDニューロンは、15℃付近の環境に線虫がいるとき応答し、25℃で飼育した線虫のAFDニューロンは、25℃付近の環境に線虫がいるとき応答する。このことから、AFDニューロンは温度を感知するだけでなく、感知した温度を自身で記憶している可能性が示唆されていた。

そこで今回の研究では、AFDニューロンをほかの細胞から完全に隔離した条件下で温度記憶が形成されるか検証を行った。具体的には、神経活動の指標である細胞内カルシウムイオン濃度の変化に応じて蛍光強度が変化するカルシウムセンサー分子がAFDニューロンで特異的に働く線虫系統を確立。その系統の個体群から胚細胞を単離してAFDニューロンの初代培養系を確立した。この初代培養AFDニューロンが培養温度を記憶するかどうかをカルシウムイメージングで検証したところ、培養温度依存的な温度応答が観察されたという。

この結果は、AFDニューロンにおける記憶形成は、ほかの細胞との相互作用を必要としないことを示しており、同研究グループは、これまでの記憶・学習のパラダイムにまったく新しい視点を与えるものであるとしている。