日本気象協会が運営する天気予報専門サイト「tenki.jp」はこのほど、台風の名称の付け方について明らかにした。

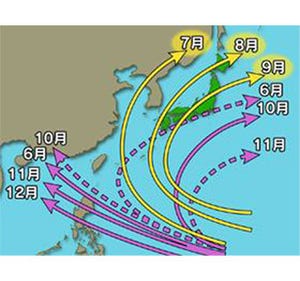

台風は、日本では多くが発生した順に番号が付けられ「台風○号」と呼ぶことが多い。しかし、日本国外では一風変わった名称で台風を呼んでいる。アジアでは、イソギンチャクを意味する「ハイクイ」、果物の名前「カーヌン」などが用いられているが、この名称は米国とアジア各国で構成された台風委員会が命名している。

この台風の名前は、14カ国等から各10個ずつあらかじめ用意されたもの。計140個の名前を発生順に用いるのだという。2000年の台風第1号にカンボジアで「象」を意味する「ダムレイ」の名前が付けられ、以後発生順に用意された140個の名前を順番に使用している。そのため、140番目の「サオラー」まで使用すると、再び最初の「ダムレイ」に戻る。

日本も、てんびん座を指す「Tenbin(テンビン)」、やぎ座の「Yagi(ヤギ)」など星座の名前を台風委員会に提出している。国によって提出する名称名に特徴があり、韓国ではアリを意味する「ケーミー」、タイでは雨の神である「プラピルーン」といった名前を付けている。

なお、太平洋(赤道より北)・大西洋で発生する「ハリケーン」の名前は、米国立ハリケーンセンターが命名している。よく女性の名前のハリケーンを耳にするが、名前は男女均等に割り振られているという。