東京大学(東大)と情報通信研究機構(NICT)は7月11日、テラヘルツ波を用いて、従来は振動させられないと考えられていた超伝導体の電気抵抗の消失に関連している電子対の密度を振動させることに成功し、テラヘルツ帯周波数の変換素子としての超伝導体を応用する可能性を拓いたと発表した。

同成果は、東大低温センター・大学院理学系研究科物理学専攻の島野亮 教授、 同大大学院理学系研究科物理学専攻の松永隆佑 助教、同 青木秀夫 教授、同大大学院理学系研究科の辻直人 特任助教、NICT未来ICT研究所の寺井弘高氏らの研究グループと、NICT未来ICT研究所の 牧瀬圭正 博士、同 寺井弘高 博士、同 王鎮 博士、国立天文台の鵜澤佳徳 博士(現NICT)との共同研究によるもの。詳細は「Science」に掲載された。

超伝導体では対を形成している電子(クーパー対)が数多く存在し、これが電気的な抵抗の消失に深く関係していることが知られているが、この電子対の密度は光では振動させられないと考えられてきた。

超伝導は「対称性の自発的破れ」を伴う相転移現象であるが、ここで破れているのは空間に関する対称性ではなく、ゲージ対称性であり、自発的に破れると、それを回復しようとする2種類の揺らぎが生じる。1つ目は秩序パラメータの振幅方向の振動であり、もう1つは位相の振動で、前者は、素粒子物理におけるヒッグス粒子と類似の概念で、近年、「ヒッグス・モード」と呼ばれているる。

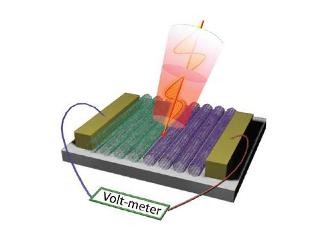

超伝導におけるヒッグス・モードの観測は、ヒッグス・モードが電荷や電気分極を持たないため、光(電磁波)と結合しないことから困難であったが、研究グループでは2013年にこれを観測することに成功。今回、さらなる研究を進めた結果、ヒッグス・モードの固有振動数の半分に相当する周波数にチューンしたレーザー光(テラヘルツ波)の強度を十分に強くすると、非線形相互作用を通して共鳴的に結合することを発見したほか、この現象をBCS理論に基づいた微視的モデルで記述することに成功したという。

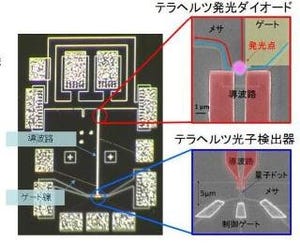

また、ヒッグス・モードと共鳴する強いテラヘルツ波を超伝導体に照射した時、その3倍の周波数に相当する第三高調波が厚さ24nmの薄膜試料を一回透過しただけで、入射テラヘルツ波の強度の10-4ほどの強度で発生することも発見したという。

なお、研究グループでは今回の成果について、超伝導状態というマクロな量子状態を光によって超高速に制御する新たな道筋を示すものであり、光パルスによって秩序パラメータを制御する技術への発展が期待されると説明するほか、高効率な高次高調波の発生を活用して、超伝導体を用いたテラヘルツ帯の波長変換素子として利用できる可能性も示されたともコメントしている。