金沢大学は、「自閉症スペクトラム障害」の幼児は、脳の左前方部と右後方部のつながりが、定型発達幼児と比較して低下していること、ならびにこのネットワークの低下が、社会的行動の障害と関連していることを確認したと発表した。

同成果は、同大子どものこころの発達研究センターの三邉義雄 教授らの研究グループによるもの。詳細は英国オックスフォード大学出版の「Social Cognitive & Affective Neuroscience」オンライン版に掲載された。

「自閉症スペクトラム障害」は対人関係やコミュニケーションの発達障害が主な症状であり、自閉症、アスペルガー症候群、特定不能の広汎性発達障害などが含まれる障害として知られている。有病率は1%前後で、幼少期には明らかになる障害ながら、それに関連する幼児期の脳機能については、ほとんど明らかになっていなかった。

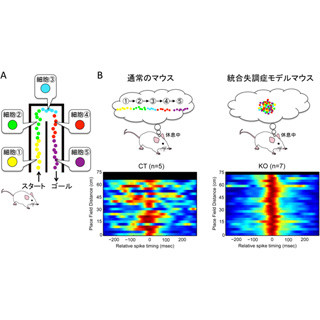

今回、研究グループは産学連携プロジェクトで開発した「幼児用脳磁計(Magnetoencephalography:MEG)」を活用して、3~7歳の自閉症スペクトラム障害幼児と普通に発達した幼児(定型発達幼児)合計100名を対象に、DVDを鑑賞している最中の脳の活動を測定し、脳の機能結合の調査として、互いに十分離れたMEGセンサが記録した脳の活動同士が、どの程度呼応しているかを調べた。

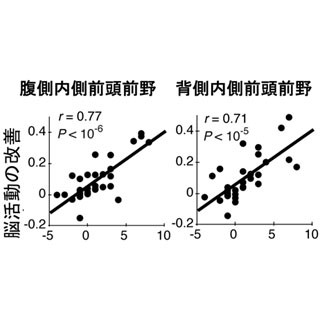

この結果、自閉症スペクトラム障害幼児は、脳の右前方部と左後方部のつながりが低下していることが判明したほか、このネットワークの低下が、社会的行動の障害と関連していることが判明したという。これまでの研究から、脳の後方部は見た物を事実の通り理解する能力に関係し、脳の前方部は文脈に応じて情報を取捨選択する能力に関係していると考えられてきたほか、社会性の獲得には、脳の前方部と後方部がうまく協力しあうことが必要であると考えられてきた。

今回の実験にて、実際に自閉症スペクトラム障害幼児で脳の前方部と後方部のつがなりが低下していることが示されたことから、それが臨床症状としての社会的行動の障害と関連していることを示すことのできたと研究グループでは説明している。また、今回の技術を活用すれば、幼児に恐怖感を与えず、5分程度で脳の活動を客観的にとらえることができることから、将来的には集団検診にも応用が可能と考えられるとしている。