東京大学は2月7日、アルマ望遠鏡の初期運用観測によりおうし座分子雲にある原始星「L1527」を観測し、生まれつつある円盤の外縁部で化学組成が劇的に変化していることを発見したと発表した。

成果は、東大大学院 理学系研究科 物理学専攻の坂井南美助教、同・山本智教授らを中心とする日・仏・台の国際共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、2月12日付けで英科学誌「Nature」に掲載された。

我々の太陽系が宇宙の中でどれほど貴重な存在であるのか、もしくはありふれた存在であるのかを理解するには、恒星や惑星系が形成される仕組みを明らかにすることは必要不可欠だ。恒星は星間空間に漂うガス(主に水素分子)や塵(星間分子雲)が自らの重力で集まって生まれる。生まれた恒星の周りにはまだたくさんのガスが残っていて(エンベロープガス)星に向かって降り注ぐ。

それと同時に、恒星の周囲では原始太陽系の基となるガス円盤が成長する。これまで、(1)ガス円盤がどのように作られるか、(2)その時、エンベロープガスの化学組成がどのような変遷を受けるか、について観測的にとらえられたことはなく、このようなデータが得られれば太陽系の成り立ちについての理解がさらに深まると期待されているところだ。

これまでの多くの研究は、主に構造や運動という物理的立場から、原始惑星系円盤の形成を調べようとしてきた。しかし、その視点だけからは原始惑星系円盤とエンベロープとの区別が難しく、形成現場を浮かび上がらせることができないでいたのである。

一方、原始惑星系円盤の形成に伴って物質がどのように進化するかについても、望遠鏡の感度と分解能が圧倒的に足りなかったこともあり、観測研究はほとんど進んでいなかった。これについては、さまざまな仮定の下に作られた理論的手法が唯一の方法だったのである。原始惑星系円盤形成における構造の変化と化学組成の変化は関連していることは当然予想されることであり、今回の研究ではそのことに着目して原始惑星系円盤形成の研究が進められた。

L1527は、数1000AU(1AU(天文単位)は太陽と地球の平均的な距離で、約1億5000万km)の大きさを持ち、中心で原始星が誕生したばかりの非常に若い「分子雲コア」である。分子雲コアとは、分子雲の中で特に密度が高くなった部分を指す。自己重力で束縛されており、原始星の直接的な母体だ。典型的な大きさは0.3光年程度、質量は太陽質量のおよそ10倍である。研究チームは今回、電波望遠鏡アルマを用いてこの天体の高感度・高空間分解能観測を実施。原始惑星系円盤が形成される様子を、いくつかの分子のスペクトル線を用いて調べたのである。

なお、今回調べられたスペクトル線は、分子の回転に伴う「回転スペクトル」を指す。分子の回転は、量子力学によって記述され、飛び飛びのエネルギー準位を持つ。1つの回転状態が別の回転状態に変わる時に、決まった周波数の電磁波を放射し、回転状態の遷移は主に電波領域で観測される。その周波数は分子ごとに異なっており、観測されるスペクトル線の周波数から分子を同定することが可能というわけだ。また、その強度などから分子の存在量や温度を求めることもできるのである。

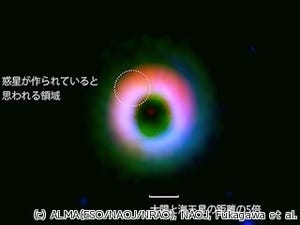

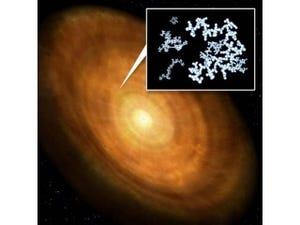

観測の結果判明したのが、中心星から半径100AUの位置よりも内側で、「炭素鎖分子」やその仲間の分子が急激にガス中からなくなってしまっていることだ(画像1・2)。炭素鎖分子とは、炭素原子が直線状に結合した分子で、「HCnN」、「CnH」、「CnH2」、「CnS」、「CnO」などの系列が知られている。炭素原子の数の割に水素原子が少ない不飽和な分子で、一般に化学反応性が高い。そのため、地上環境では存在しないが、低温(-263℃)で希薄(地球大気の千兆分の1)な星間分子雲では数10万年もの寿命を持つ。似た性質の分子として、鎖状ではなく環状に炭素が連なった「cyclic-C3H2」などの分子も知られている。画像1および2はcyclic-C3H2を対象としている。

そしてドップラー効果の精密な測定からそれらの分子の運動が調べられた結果、100AUという半径は、落ち込んでくるガスが遠心力のために滞留し(遠心力バリア)、原始惑星系円盤に移り変わっていく半径であることが判明した(画像3~6)。すなわち、今回の観測により、原始惑星系円盤形成の「最前線」を同定することに成功したというわけだ。遠心力バリアとは、遠心力と重力が釣り合う半径の1/2の半径のことを指す。角運動量が保存される限り、これより内側にはガスは入り込めない。このため、この場所を遠心力バリアと呼び、ガスは一旦ここで足止めされた後に角運動量を失いながら徐々に円盤へと取り込まれていくと考えられている。

|

|

|

画像5(左):画像4を、観測されたcyclic-C3H2分子(炭素鎖分子の仲間)の運動速度の図と重ねたもの。モデルの線が観測される速度構造をよく再現していることがわかる。100AUを境にその内側ではcyclic-C3H2分子のスペクトル線強度が下がるが、SO分子(一酸化硫黄)のスペクトル線強度は、100AUの位置付近で高い。画像6(右):画像3~5をひとつなぎにした画像 |

|

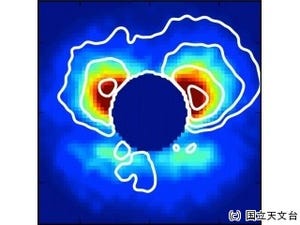

一方、一酸化硫黄(SO)分子の分布が調べられたところ、この分子はその「最前線」の半径(100AU)付近でリング状に局在していることが判明(画像7・8)。SO分子の温度が、落ち込んでくるガスの温度に比べて明らかに高いことから、落ち込むガスが「最前線」に突っ込む時、弱いながらも衝撃波が生じている可能性が高い。その結果、ガス中に含まれる塵(星間塵)の表層に凍りついていたSO分子がガス中に放出され、リングのように観測されたと見られる。

原始惑星系円盤の密度は非常に高いので、この領域を通過した後は急速に冷え、円盤内ではほとんどの分子が星間塵に凍りついてしまうと推察されるという。原始惑星系円盤が作られる時にガスの化学組成がこれほどまでに変化するとは、予想すらされていなかった。今回、硫黄を含む分子や炭素鎖分子など、化学的な特徴が際立った分子種のスペクトル線を観測したことで、このような円盤誕生とそこで起こっている化学変化の様子を初めてとらえることに成功したというわけだ(画像9)。

今回の研究は、化学組成の分布に着目した高解像度・高感度観測により、原始惑星系円盤が形成される際に激しい化学変化が起こることを明らかにしたばかりか、原始惑星系円盤が形成されつつある「最前線」をあぶり出すことに成功した形である。このような観測はアルマ望遠鏡によって初めて可能になったものであり、今後、大きな発展が期待されるという。とりわけ、L1527で見られた惑星系形成の描像が、ほかの原始星でどれくらい一般的に成り立っているかに大きな興味が持たれるとする。

惑星系形成の理解を目標とした観測は活発に行われているが、今回の研究のように化学組成に着目した研究はほとんどない。この新しい切り口から、惑星系形成過程とそこでの物質進化の一般性、多様性が、ここ数年程度でかなりわかってくると思われるという。

その時、我々の太陽系が、同様の過程を経たかどうかについても検証していくことが可能になると期待されるとする。太陽系の物質的起源については、今回の研究のような天文学的なアプローチと共に、我々の太陽系の物質を調べてその起源をたどる研究も展開されている。隕石の精密分析や彗星の分光観測、また、小惑星からのサンプルリターンがその例である。それらに残された原始太陽系の痕跡の理解においても、今回の研究の与えるインパクトは大きいとした。