科学技術振興機構(JST)、東京大学、東京女子医科大学(TWMU)は2月11日、昭和大学との共同研究により、言語の文法処理を支える3つの神経回路を発見し、言語障害の1つである「文法障害」に伴う脳活動の変化を解明したと共同で発表した。

成果は、東大大学院 総合文化研究科の酒井邦嘉 教授、昭和大 横浜市北部病院の金野竜太 講師、TWMU 先端生命医科学研究所の村垣善浩 教授らの共同研究チームによるもの。研究はJST課題達成型基礎研究の一環として行われ、詳細な内容は現地時間2月11日付けで英国科学誌「Brain」オンライン速報版に掲載された。

言語は、人間の知的機能を支える最も基本的な能力なのはいうまでもない。脳梗塞・脳出血・脳腫瘍などの病気や脳挫傷などの事故によって、言語障害などの高次脳機能障害が生じる可能性が高い。高次脳機能障害には認知症と失語症が含まれるが、言語障害には失語症に加えて、発声の運動制御に関する障害(構音障害)が含まれる。

文法障害は失語症の一部で、文法的な文などを構成する能力の障害だ。文法障害者は、個々の単語を理解し話せても、単語を正しく結びつけて意味のある文として理解したり話したりできない、といった障害を示す。こうした障害はQOL(生活の質)や社会復帰にとって重要な課題になっている。そこで、言語障害が生じる原因を解明することは、150年以上におよぶ研究の最重要課題だった。

MRIなどの画像診断やイメージング技術における近年の進歩によって、左脳の言語中枢の場所や機能については、この10数年間で重要な知見が蓄積されてきた。酒井教授らは、2002年に「文法中枢」を発見し、2009年には文法中枢の損傷によって文法に特異的な障害が生ずることを明らかにしてきている。

文法中枢とは、人間の言語の文法処理に特化すると考えられる左脳前頭葉にある領域のことだ。少なくとも2つは存在するという。一方は「ブロードマン」の44/45野の「左下前頭回弁蓋部/三角部」の一部を含み、他方は6/8/9野にあたる「左運動前野外側部」の一部を含む。発話障害の原因となると考えられてきた脳の損傷部位(責任病巣)は44/45野だが、文法障害によって発話障害が引き起こされると考えられるとしている。しかし、こうした基礎および臨床研究の努力にも関わらず、複雑な言語処理を支える脳のシステム、特に広い範囲の神経回路の全貌は、いまだ詳細は明らかになっていない。

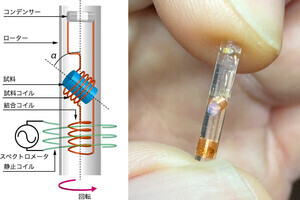

そこで研究チームは今回、左前頭葉の脳腫瘍患者21名と健常者28名の述べ49名に日本語の文法能力のテストを実施した。患者群の参加者は20~62歳、全員右利きで、左前頭葉に腫瘍があり、脳腫瘍の摘出手術を受ける前の患者で、本人や担当医師からは失語症や精神疾患の報告はなく、知能検査の結果も正常の範囲内にあった。その内訳は以下の通りで、これまでの研究で、脳の中で文法中枢と考えられている、「左運動前野外側部」と「左下前頭回弁蓋部/三角部」(画像1)のいずれかに腫瘍があるかどうかでグループ分けが行われた形だ。

- 左運動前野外側部に脳腫瘍がある患者群:7名

- 左下前頭回弁蓋部/三角部に脳腫瘍がある患者群(腫瘍は左下前頭回眼窩部(がんかぶ)まで広がっている):7名

- 左運動前野外側部と左下前頭回弁蓋部/三角部以外の左前頭葉に脳腫瘍がある患者群(左下前頭回眼窩部に腫瘍がある患者を含む):7名

- 健常者対照群:行動実験28名、fMRI実験21名

なおfMRIは、MRI(磁気共鳴映像法)装置を使用する手法で、脳内の神経活動に伴う血流変化を、局所磁場の変化から測定し画像化するというもの。まったく傷をつけずに外部から脳活動を観察する方法として広く使用されている。

画像1は、2つの文法中枢を表した模式図。これまでの研究で、2つの文法中枢が明らかにされており、左前頭葉の左運動前野外側部と左下前頭回弁蓋部/三角部に局在している。また言語中枢としては、左脳の前頭葉の「文法中枢」と「読解中枢」、および側頭葉から頭頂葉にかけての「音韻(アクセントなど)中枢」と「単語中枢」が特定済みだ。図は、左脳の外側面(左が前側)である。

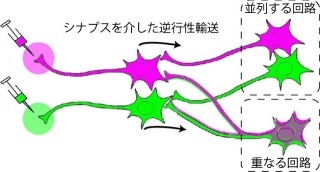

用いた文法能力テストは、絵と日本語の文を同時に見ながら内容が合っているか否かを答える「絵と文のマッチング課題」だ(画像2)。課題では、「主語と目的語を含む文」と「主語のみを含む文」の2条件のテストが行われた。主語と目的語を含む文の条件では、能動文・受動文・かき混ぜ文(目的語を文頭にした文)のランダムな提示がされている。

これらの文を理解するためには、主語と目的語の関係(どちらが動作を行い、どちらが動作を受けるのか)を理解する文法能力が必要だ。一方、主語のみを含む文では、2つの名詞の間の関係を理解する文法能力が必要でないため、両条件に関わる脳活動の比較によって、文法処理に関連する領域が同定できるという予想における実験である。

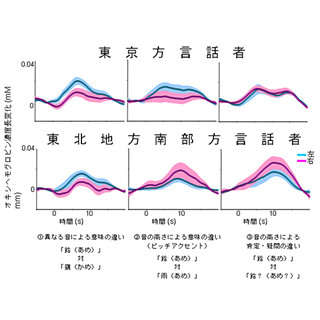

課題に対する「誤答率」が調べられたところ(画像3B・C、画像4D・E)、上記の患者群(1)と(2)では、主語と目的語を含む文の3条件すべてにおいて、健常者対照群よりも課題の誤りが顕著であることが確認された。さらに患者群(1)はかき混ぜ文で特に高い誤答率を示した一方、患者群(2)は受動文とかき混ぜ文で特に高い誤答率を示したのである。これは能動文と比較すると、受動文とかき混ぜ文は文構造が複雑なため、文法処理の負荷が高いと考えられるからだという。

なお患者群(3)は、健常者と同等だった。以上より、左運動前野外側部と左下前頭回弁蓋部/三角部のどちらに脳腫瘍があるかで、異なるタイプの文法障害が生ずることがわかったのである。つまり、特定の脳領域の損傷が原因で文法障害という結果が生ずるという因果関係が証明された形だ。

次に、これらの課題を行っている時の脳活動がfMRIを用いて計測された。「主語と目的語を含む文」に対し「主語のみを含む文」の脳活動が比較され、より文法負荷が加わった時に活動が上昇した部分が調べられたのである。

健常者対照群では課題が正解だった時にのみ、左前頭葉と左側頭葉に脳活動の上昇が見られた(画像5)。つまり、健常者対照群では文法負荷が高いほど左前頭葉と左側頭葉の活動が上昇するといえるという。一方、患者群(1)では課題が正解だった時にのみ、左脳と右脳の広い領域で脳活動が上昇した(画像6)。患者群(2)では課題が正解だった時と不正解だった時の両方で、左運動前野外側部、「左角回」、「舌状回」、「小脳核」に脳活動の上昇が観察された一方、左下前頭回の腹側部(三角部と眼窩部)と左側頭葉の活動は抑制されることが判明(画像7)。なお、患者群(3)の脳活動は健常者対照群と同様であることが確認されている。

画像5~7に示されているこれら14の脳領域は、文法能力テストの課題条件および患者群によって活動が変化したことから、すべて文法処理に関連すると考えられるという。そこで、「主語と目的語を含む文」と「主語のみを含む文」の2条件を合わせた「絵と文のマッチング課題」に対し、同一の絵と文字を用いてはいるが日本語として意味をなさない文字列を提示した「コントロール課題」を対比させて比較条件を緩めるという実験も行われた。すると、健常者対照群でも14の領域すべてで活動が上昇したのである。画像8が、その結果だ。活動が上昇した領域には、画像5~7のすべての領域(黄色の点)が含まれているのがわかる。

従来の研究では、上記の患者データがなかったため、これらの領域がどこまで文法処理に関連するか明らかではなかったという。今回得られた結果から、これらの領域が健常者でも言語の文法を支えており、「主語と目的語を含む文」のように「主語のみを含む文」よりも負荷の高い文法処理では、今まで知られていた左前頭葉に加え、14の領域の一部である左側頭葉で活動が上昇したと考えられるとした。

以上の文法能力テストとfMRI計測の結果より、明確な文法障害と対応して、脳腫瘍の場所によってまったく異なる脳活動が生じることが明らかになった形だ。また、従来の研究だけでは機能が特定できなかった領域が、健常者と患者群の脳活動をさまざまな条件で比較することにより多数見出された。

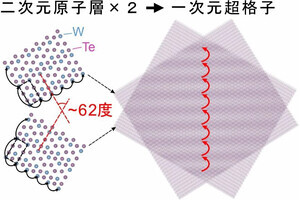

さらに、これら14の領域が脳においてどのようなネットワークを形成しているかを解明するため、2領域ごとにペアを作って、コントロール課題遂行時も含めた脳活動の相関(機能的結合と呼ばれる)について、健常者における調査が行われた(画像9)。その結果、14の領域が明確に3つのグループに分けられることが判明したのである。これほど多くの領域が文法処理に関連しており、しかも3つのグループを成してそれぞれ連関しながら機能するという発見は、世界でも初めてだという。

ネットワークIは、「主語と目的語を含む文」条件のみに対し「コントロール課題」を比較した時(「主語と目的語を含む文」と「主語のみを含む文」の対比よりも緩いが、「絵と文のマッチング課題」と「コントロール課題」の対比よりも厳しい比較)に健常者で活動が上昇する領域にすべて含まれることから、文法とそれを支える機能を持つと考えられる(画像10)。

またネットワークIIは、視覚入力を中継する舌状回や、単語中枢である左角回(画像1)に加えて、運動出力に関与する小脳核を含むことから、文法処理に対する入出力として機能すると考えられるという。ネットワークIIIは、読解中枢である左下前頭回眼窩部に加えて、音韻や意味処理に関わる左上/中側頭回(画像1)を含むことから、文法と意味処理に関与すると整理できたとした。

最後に、これらの神経回路について、各ネットワーク内の神経線維による解剖学的結合が調べられた。健常者でMRIによる「拡散テンソル画像法」を用いた解析の結果、各ネットワークの脳領域間は確かに神経線維の束で結合し合っていることが明らかとなった(画像11~13)。

なお、拡散テンソル画像法とは、組織内の水分子の微小な動きである拡散の方向と速さをパラメーターとして、MRIで画像化する方法を「拡散強調画像」といい、拡散テンソル画像はその拡散の3次元的な方向性の定量的画像のことだ。水の拡散は神経線維に沿った方向では速く、神経線維と直交する方向では遅くなるという性質を活かして、神経線維束の走行を描出することができるのである。

|

|

|

|

3つの文法中枢。健常者の拡散テンソル画像法による3つの神経回路(赤:ネットワークI、緑:ネットワークII、青:ネットワークIII)。図は画像11(左)が左外側面から、画像12(中)が後方から、画像13(右)が上方から、神経線維束を投影したものだ |

||

今回の結果に基づく推論として、次の4点がまとめられた。まず1つ目は、健常者ではすでに知られていた2つの文法中枢の内の左下前頭回弁蓋部/三角部を含むネットワークIと、左運動前野外側部を含むネットワークIIが中心となって文法処理を担っており、文法負荷が高い時にはネットワークIの活動が上昇し、逆にネットワークIIの活動を抑制するなど、両者が相補的な関係で互いに制御し合っていると考えられるとした。

2つ目は、ネットワークIIの一部に脳腫瘍がある患者群(1)で観察されたネットワークIの異常な活動上昇(ネットワークIIIは正常な活動)は、課題が正解だった(正しく文法処理されている)時にのみ見られたことから、脳腫瘍による文法障害を機能的に補完するために変化したと考えられるという。

3つ目は、ネットワークIとIIIの一部に脳腫瘍がある患者群(2)で観察されたネットワークIIの異常な活動上昇と、ネットワークIIIの異常な活動低下は、課題が正解か否かによらずに見られたことから、文法処理のために生じたものではなく、神経変性によってネットワークIからネットワークIIへの抑制効果が弱まり、さらにネットワークIIIの機能異常が生じたと考えられるとしている。

そして4つ目は、患者群(3)のように左前頭葉の脳腫瘍が2つの文法中枢の外にある場合には、少なくともネットワークIとIIが正常で、たとえネットワークIIIに障害があったとしても、その機能をネットワークIやIIで補完することで、今回観察されたような文法障害は起こらないと考えられるとした。

これらの知見により、脳腫瘍患者が示した文法障害に伴う脳活動の変化が、言語の文法処理を支えるネットワークI・II・IIIの活動性の違いとして説明できたとしている。また、今回の成果の社会的意義は、以下の2点とした。

1つ目は、言語の基本メカニズムの解明について。言語学では、文法処理が言語理解の核心であるということを明らかにしてきた。その意味で、脳の文法中枢は「言語のエンジン」として働いている。健常者を対象とした研究だけでは機能が特定できなかったネットワークが、今回の成果によって明らかになったため、今後、広い範囲の神経回路のレベルで言語の基本メカニズムの解明がさらに進むものと期待されるという。今回の研究のように、患者データを基に脳の活動領域を検討する有用性が明らかになったことで、従来の臨床研究と基礎研究の溝が埋まり、今後そうした共同研究が加速すると期待されるとした。

2つ目は、言語障害の治療やリハビリテーションの改善について。今回の研究によって、脳腫瘍の場所によって言語障害や脳活動のパターンが大きく異なることが判明。この結果は、文法能力を精査することの重要性と共に、各患者1人1人で脳活動の変化をモニターしながら、障害の見られる文法機能を集中的にトレーニングするといった治療やリハビリテーションの必要性を示しているという。このような客観的な評価結果に基づく、各個人に適した医療、すなわち「テーラーメイド医療」という現在期待されているコンセプトが、今後さらに重要になっていくと考えられるとする。これは、失語症を患う患者のQOLを向上するためにも大切な視点とした。