岡山大学(岡山大)は1月6日、スイス連邦工科大学チューリッヒ校やスイス・パウル・シェラー研究所、仏・クロード・ベルナール・リヨン第1大学地質学研究所、仏・放射光施設ESRFとの共同研究により、大規模な爆発的噴火を引き起こす酸性火成岩マグマは、一般的な大陸地殻構成岩石よりも密度が小さいため、ある程度以上の量が溜まれば、その浮力だけでもマグマ溜まりの天井を破壊して地表へ向かって上昇し、巨大カルデラを伴う大噴火を起こし得ることがわかったと発表した。

成果は、岡山大 地球物質科学研究センターの中村栄三教授らの国際共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、1月6日付けで国際科学雑誌「Nature Geoscience」電子版に掲載された。

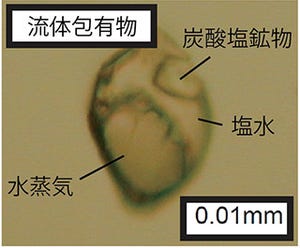

国際共同研究チームは今回、マグマ溜まりのある地下深部に相当する高温高圧条件下において、実験的に作り出したマグマの密度と化学組成(含水量や主要・微量元素濃度)を測定。それらの相互関係が解析されたところ、マグマの化学組成とその密度の関係を表す状態方程式の定式化に成功した。

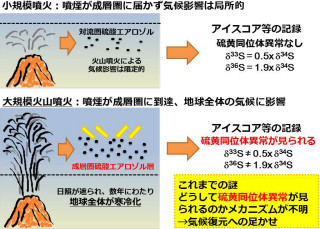

それによると、巨大カルデラ噴火によってもたらされた火山噴出物のような酸性火成岩マグマは、一般的な大陸地殻構成岩石よりも密度が小さいため、ある程度以上の量が溜まれば、その浮力だけでもマグマ溜まりの天井を破壊して地表へ向かって上昇し、爆発的な巨大噴火を起こし得ることが判明したのである。

従来までの研究によって、マグマの密度はマグマ溜まり周辺の岩盤を構成する岩石よりも小さいため、マグマの浮力が火山噴火を起こすきっかけになり得ることが指摘されていた。しかし、マグマと周辺の岩盤の密度差がどの程度あれば、噴火に至る浮力を獲得できるのかは不明だったのである。今回の研究成果は、マグマの化学組成と密度の関係を精度よく決定できたことから、火山噴火の機構を具体的な数値をもって議論することを可能にしたという。

今回の研究成果は、火山岩の化学組成から、噴出前のマグマ溜まりのサイズや噴火の様式・規模を推定できるだけでなく、現世の活火山周辺で行われている地震波探査などから推定されるマグマ溜まりのサイズやマグマの密度から、噴火の可能性の評価や噴火様式の推定ができることを示しているとする。今後のさらなる研究の進展や、地下構造探査の精度向上によって、噴火予知や火山災害対策に対する寄与が期待されるとした。