東京大学は10月18日、「磁気共鳴機能画像法(fMRI:functional Magnetic Resonance Imaging)」の「後期酸素濃度上昇成分」が数秒程度の「時間ゆらぎ」を持つことを発見し、これが「初期酸素濃度下降成分」の観測を困難にしていることを究明し、時間ゆらぎを踏まえた新たな解析手法を開発して初期酸素濃度下降成分を高い信頼性をもって抽出することに成功したと発表した。

成果は、東大大学院 工学系研究科 システム創成学専攻の渡辺正峰准教授らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、10月17日付けで米科学誌「Current Biology」に掲載された。

fMRIは血中還元ヘモグロビンが磁場を乱す特性を用いて、神経活動に起因する脳内酸素濃度の変化を測定する方法だ。1990年に東京大学工学部出身の小川誠二博士が「磁気共鳴画像法(MRI)」を応用して開発した装置である。現在最高の空間解像度を持ち、脳を傷つけることなく外側から測定できる非侵襲脳計測手法として、今日ではヒトの脳計測機器の主役となっている。そして、多くの脳機能の発見に、fMRIが活躍したことはいうまでもない。

なお、ここでいう空間解像度とは、fMRIそのものの空間解像度ではなく、生理反応の空間解像度を指す。例えるなら、モニタのハードウェア的なピクセルサイズ(装置そのものの空間解像度)ではなく、撮影した対象画像の細やかさ(生理反応の空間解像度)に相当する。つまりモニタの解像度が1024x768ピクセルや1920x1080ピクセルといった話なのではなく、デジタルカメラで風景などを撮影したその画像が640x480ピクセルなのか1600x1200ピクセルなのかといった話だ。ここでの空間解像度が上がるということは640x480ピクセルでしか撮影できなかったところを1600x1200ピクセルでより詳細に撮影できるようになったという意味である。また、この後に出てくる「時間解像度」に関しても同様だ。

神経活動が活発化する際にはエネルギー代謝が増加し、そして脳血管系に酸素が供給される現象を反映して、2つの信号成分が測定できるといわれている。1つは、神経活動の上昇に伴うエネルギー代謝量の増加によって生じる酸素濃度の局所的な低下を表す初期酸素濃度下降成分だ。

同成分は神経活動の上昇からほぼ直接的にもたらされるため、時間的な遅れ(神経が活動してから酸素濃度が局所的に低下するまでにかかる時間)が極めて小さく(数10ミリ秒程度)、数10μmの空間解像度を持つことが実験動物の侵襲計測によって確認されている。ところがfMRIでは、未知の理由により初期酸素濃度下降成分はほとんど観測することができなかった。

2つ目の信号成分は、先の局所的な酸素濃度の低下に続いて生じるもので、酸素を補うために付近の脳血流量が増加し、結果として一時的に血中の酸素濃度が上昇する後期酸素濃度上昇成分だ。神経活動の増加から酸素濃度の上昇までの間には、数多くの生理機構(神経活動変化から微小動脈への情報伝達、微小動脈の拡張、血流量増加、毛細血管の血流量上昇による酸素抽出量の低下、高酸素濃度血液の静脈への貯蔵)が介在する。

そのため、神経活動の上昇から2~3秒のタイムラグがあり、また酸素濃度の上昇を示す静脈が広範囲に及ぶことから、空間解像度は1mmが限度という具合だ。それでも、非侵襲脳計測手法としてfMRIは最高の空間解像度を持つため、「後期酸素濃度上昇成分」を利用して多くの研究が行われ、数々の成果を上げてきたというわけである。

脳活動の位置を脳領野(脳情報処理の1つの空間単位、例えば「第一次視覚野」など)の空間スケールで定めるという意味では、1mm程度の空間解像度は必要にして十分なものであり、ヒトの脳情報処理を解明するための第1歩として「脳の地図づくり」が進められてきたのだ。

その一方で、1つの脳領野の中にも微細な機能構造が存在し、領野の情報処理形式を解き明かす上で貴重な材料となることが知られている。例えば、視覚信号の入り口にあたる第一次視覚野では、左右の眼からの入力に対応する、約1mm幅の縞模様の「眼優位性コラム」が存在することから、両眼からの情報がまずは別々に処理されて、その後に統合されることがわかるというわけだ。脳の情報処理の仕組みを明らかにするための1つの切り口として、領野内の微細構造は多くの情報を研究者たちに与えているのである。

ところが、fMRIを含む非侵襲脳計測手法では空間解像度に限界があるため、ヒトの脳の微細構造はこれまでほとんど明らかにされてこなかった。一方で、侵襲計測の可能な実験動物では、数10~数100μm単位の微細構造(マウスの「ヒゲ」情報処理を規定する、ヒゲ1本ごとの微細構造単位の「バレル構造」など)が数多く発見されている。非侵襲計測の空間解像度が上昇することによって、同様にヒトの脳の微細機能構造が明らかにされることが望まれているというわけだ。

また、脳活動計測における時間情報も脳の情報処理を解明していく上で重要である。例えば視覚刺激が与えられた時、どのような時間順序で活動が発生するかを調べることによって、脳の情報処理の流れをつかむことが可能だ。ところが、fMRIよりも高い時間解像度を持つ非侵襲計測手法である「脳磁図」や脳波計測は空間解像度が1cm程度とfMRIより1桁大きく、正確に領野単位での計測を行うことはできない。このようにヒトの脳機能の理解を深める上では、既存の非侵襲計測手法よりもさらに高い空間解像度と時間解像度を備えた手法が必要なのである。

そうした中、渡辺准教授らの研究チームが発見したのが、fMRIにおいて後期信号上昇成分が数秒のスケールで時間的にゆらいでいるという点だ。それと同時に、信号の時間ゆらぎが生体反応に起因することを、時間ゆらぎ成分の空間特性などから検証がなされた。この時間ゆらぎとは、視覚刺激の呈示などの試行ごとに、信号の時間特性が変化することを指す。

さらに、後期信号上昇成分の時間ゆらぎを利用することによって、これまで観測することが難しかった初期酸素濃度下降成分を、高い信頼性をもって抽出することにも成功したのである。具体的には、計測空間単位ごとに試行ごとの後期酸素濃度上昇成分のピーク発生時刻を検出し、それが遅い試行のみを用いて、初期酸素濃度下降成分の大きさが推定された形だ。ピーク発生時刻の早い試行を除去することによって、酸素濃度上昇成分の立ち上がりと打ち消し合っていた初期酸素濃度下降成分を復元することができるのである。また、こうして得られた初期信号下降成分の空間的な広がりが、動物の非侵襲計測で得られるものと一致することも示された。

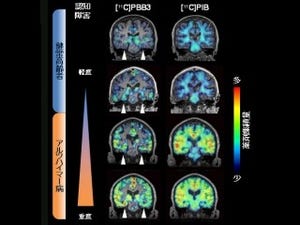

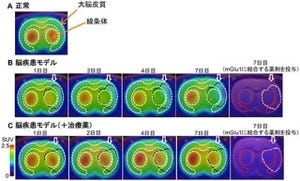

通常、脳の微細構造を求める時には、複数の脳活動条件の差が計算される。そのため、重要なのは信号成分の絶対的な広がりではなく、神経活動端からどの程度急峻に測定値が下降するかという点だ。後期酸素濃度上昇成分で問題となるのは、神経活動端からの下降が緩やかで、1mmほどはほぼ平坦なことだ(画像1~5)。この平坦な空間特性により、たとえ2つの脳活動状態の差分を取ったとしても、機能構造の検出限界は自ずと1mm程度の大きさとなってしまう。

一方で、今回検出することに成功した初期信号下降成分の空間特性は、非侵襲計測によって得られる初期酸素濃度下降成分と一致して、活動端から鋭く低下することが確認された(画像1~5)。また得られた初期酸素濃度下降成分は刺激開始直後に発生することが確認され、後期上昇成分の3秒に対して大幅に時間遅れを短縮させることに成功したのである。

ヒトの脳機能を解明していく上で、非侵襲脳計測手法の性能限界を上げていくことは必須条件なのはいうまでもない。空間解像度にして1mmから100μm(0.1mm)、そして空間解像度を保ちつつ時間解像度を3秒から100ミリ秒(0.1秒)へと向上させることができれば、質的にまったく異なる情報を脳計測から引き出せるようになる。今回の発見によってfMRIを用いて侵襲計測手法に迫る時空間解像度に原理的に迫れることを示せた意義は計り知れないという。

また、これまで後期酸素濃度上昇成分が使われていたため、例えfMRI計測機器の物理的性能を引き上げても、それに見合うだけの情報を抽出すことができないとの1種のあきらめにより、2000年代中盤あたりから、計測機器の性能向上は飽和していた(磁場強度にして3T)というが、今回の時間ゆらぎの発見とそれを利用した初期酸素濃度下降成分の検出によって、再び機器性能の向上が促されることが期待されるとしている。

信号のゆらぎを利用することによって、初期酸素濃度下降成分と後期酸素濃度上昇成分の両者を高い精度で検出できるようになったことは、医療応用の見地からも大きな意義があるという。前述のとおり、初期酸素濃度下降成分は脳神経活動をほぼ直接的にとらえたものであり、後期酸素濃度下降成分は神経活動に加えて脳血管状態を反映したものだ。2つの成分を比較検討することによって神経活動と脳血管状態を同時に推定することが可能となるのである。このような情報が同時に得られることにより、例えば後期酸素濃度上昇が見られない時、そもそも神経活動が上昇しなかったのか、脳血管系が反応しなかったのか区別がつかないといったfMRI信号の曖昧性が解消され、非侵襲の医療診断などへの活用も期待されるとした。