名古屋大学(名大)は9月5日、動き出してから打突に至るまで0.4秒もかからない、素早い攻防が行われる剣道の試合における2者の動きを、横軸にn回目のピークの大きさを、縦軸にn+1回目のピークの大きさを取って表す「リターンマップ」を用いて分析した結果、複雑に見える素早い攻防であっても、6個のパターンの切り替えで成り立っていることを確認したと発表した。

同成果は、同大総合保健体育科学センターの山本裕二 教授らによるもの。詳細は、「PLoS ONE」に掲載された。

ヒトは日常生活において、動きながら何らかの判断をして、次の動きを連続的に生成している。そうしたそれぞれの場面で生成される動きは一見同じように見えるが、同一ではなく、剣道やフェンシング、ボクシングなどの対人競技での攻防でも、まったく同じ動きが再現されるということが無いのは経験者であれば経験があるだろう。

しかも、そうした対人競技は素早い動きの連続であり、瞬時の判断と実行が要求される場面が連続するといった予測が難しい環境であり、実際にどうやってそうした環境の中で、無数の複雑に見える素早い動きを判断し、実行しているのかについてはよく分かっていなかった。

そこで研究グループは今回、対人競技の中に典型的にみられる、人間の素早い判断と実行がどうやって行われているのかの調査を行ったほか、上手い人と下手の人の違いについての検討を行ったという。

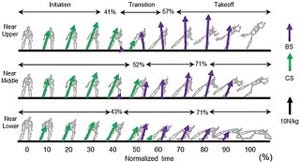

具体的には、大学ナンバーワンの剣道チームのレギュラー選手(熟練者)と、控え選手(非熟練者)それぞれ6名に、熟練者は熟練者同士、非熟練者は非熟練者同士で、毎回異なる相手と5分間の試合を行ってもらい、その様子を撮影。それぞれの試合の2者間の距離とその速度の測定を実施し、2者間の距離が近くなる瞬間の距離と速度の合成変数をリターンマップに表し、ある状態(アトラクタ)にどのように近づいたり、ある状態(リペラ)からどのように離れたりするのかといった2者間攻防のパターン分けを実施したという。

理論的には6種類のパターンが考えられ、実際にデータをあてはめたところ、全体の84.1%にあたる291場面において、これらのパターンが見られたとするほか、1つの打突場面の中でも複数のパターンが切り換えられている場面が全体の3割以上(121場面、35.0%)あることが確認されたとのことで、理論予測された6個の2者間攻防の基本パターンが、切り替わることで複雑に見える無数の動きを生み出していることが示されたとする。

さらに分析を進めたところ、「遠い間合いでの素早い攻防」と「近い間合いでのゆっくりした攻防」という2つの状態が存在し、その2つの状態が、熟練者では前者が多いのに対し、非熟練者では後者が多いことが判明したという。この結果は、熟練者も非熟練者も持っている攻防の基本パターンは同じながら、どういった攻防を好むのか、その違いにより、2者間攻防に見られる動きが異なってくることを示すものだと研究グループでは説明する。

|

|

Aは合成変数(X(t))と基準化した2者間距離((XIPD(t))の時系列。Bはそれをリターンマップで表し、パターン分けしたもので、3つのパターンが切り替わっていることが分かる。0から5までがアトラクタに漸近的に近づくもの、5から9までがリペラから回転しながら離れ、9から13まで再びアトラクタに漸近的に近づいている |

また、この結果について研究グループでは、人間の瞬時の判断と実行が、2つの離散的な状態(離散力学系)と、そこに向かう連続的な6パターンの切り替え(連続力学系)からなる力学系として理解できるものと考えられるとしており、今後、さらに研究を進めていくことで、予測不可能な環境に対応する人間の「競創の知」の解明につながることが期待されるとコメントしている。