気象庁は、8月8日の夕方に発生した和歌山県北部を震源とする地震で、緊急地震速報が過大な震度予想となった原因の調査結果を21日、発表した。

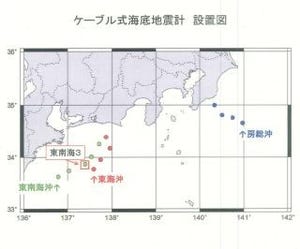

同庁が東南海ケーブル式海底地震計システムの記録を調査したところ、静岡県御前崎市の陸上中継局における2つの不具合が原因であることが分かったという。

1点目は、陸上中継局で時刻を付与する光受信装置に障害が起こり、海底地震計(三重県南東沖の「東南海3」)から送られてくるデータに不正な時刻が付与されたというもの。時刻はGPS時計受信装置から正確な時刻データとして観測データに付与される。

2点目は、陸上中継局内のデータ処理装置が不具合を起こし、不正な時刻が付与されたデータが大きなノイズになったというものであった。

詳細な内容としては、本来は入力されたデータ時刻の連続性が途切れたことを検知した時点でその直前の値を保持し、入力されたデータを使用できないデータとして破棄して緊急地震速報の処理を行わないようにしていた。

しかし、8月8日の地震処理では、急激な加速度の変化を検知して緊急地震速報の処理を開始したあと、不正な時刻が付与された部分の地震計加速度データを「0」と置換した。地震計加速度データは、測定器の特性上、「0」からのズレによって加速度の判定を行っており、間違って置換された「0」への加速度がかかったとみられたことから、緊急地震速報を出す事態に至ったという。

気象庁では対策として、障害が発生した光受信装置を9日に代替機と交換した。また、時刻が不正なデータを処理する際の不具合については1カ月程度でソフトウェアの改修を行う。

それに加え、その他海底地震計についても同様の障害が発生する恐れがあることから、ソフトウェアの改修が完了するまでの間、緊急地震速報の元データとなる5箇所の海底地震計から送信されるデータを利用停止にする措置を行ったという。

同庁では、この措置によって、利用再開までの間、海底地震計が設置されている周辺を震源とする地震では、緊急地震速報の発表が2秒~12秒程度遅れる可能性があるとしている。

気象庁は、「今後、緊急地震速報の確実な運用管理と、精度向上に努める」としている。