京都大学は6月1日、東北学院大学、仁愛大学、岡山大学、名古屋大学(名大)との共同研究により、71種におよぶ霊長類が自発的に行う瞬目(まばたき)行動をビデオ記録し、その頻度などを詳細に解析したところ、これらの霊長類の自発的なまばたきの頻度は、それぞれの種の平均集団サイズが大きくなるにつれて増えるという結果が得られたと発表した。

成果は、京大 霊長類研究所の友永雅己准教授、東北学院大の田多英興 元教授、仁愛大の大森慈子教授、岡山大の廣川空美教授、名大の大平英樹教授らの共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、米国西海岸時間5月31日付けで米オンライン科学誌「PLoS ONE」に掲載された。

霊長類に関する自発的なまばたきに関する体系的な研究は、まったくなされていないことから、研究チームは今回、霊長類に見られるまばたき行動の特徴を明らかにすることを目指して、日本モンキーセンター(愛知県犬山市)、八木山動物園(宮城県仙台市)、千葉市動物園(千葉県千葉市)に暮らす71種の霊長類、計141個体を対象に観察を実施した。観察は、彼らが自由に過ごしている時間において、まばたき行動を1個体当たり5分程度にわたってビデオに記録された形だ(画像1・2)。

ビデオ記録を基に、各個体の平均瞬目率(1分間当たりのまばたき回数)やまばたきの持続時間(まぶたの動き始めから再びまぶたが開くまでの時間)などの計算を実施。それらのデータを種ごとに集計すると共に、それぞれの種の生活サイクル(昼行性/夜行性)、生息環境(地上性/半地上性/樹上性)、平均の集団サイズ、そして平均体重などを過去の研究からピックアップし、それらの要因とまばたき指標との間の関係の分析がなされたのである。

その結果、まばたき頻度の全種での平均は10.9回/分となった。最も多かったのは「オマキザル」の仲間で29.8回、次いでゴリラの29.4回。一方、最も少なかったのはアフリカに生息する原始的なサルの仲間の「ポットー」で、観察時間中はゼロ。また、アジアに暮らす「スローロリス」なども非常に少ない頻度で、0.2回だった。ちなみに、先行研究によると人間のまばたき頻度は約20回/分だ。

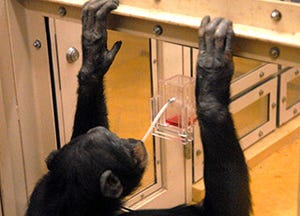

続いては、このように種間で非常に大きなばらつきのあるまばたき頻度について、先の要因との関連について検討がなされた。その結果、まずまばたき頻度は平均体重が増加するにつれて増えることが判明(画像3)。また、昼行性の霊長類の方が夜行性の種よりも圧倒的にまばたき頻度が多いことがわかった。その一方で、生息域の影響は認められなかったという。

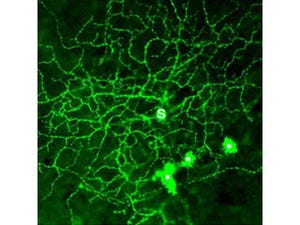

今回の研究で、研究チームが「最も興味深い成果」とするのが、まばたきと集団サイズの関係だ。画像4の下段に示されているように、平均の集団サイズ(個体数)が増えると、まばたきの頻度が増えることが明らかとなった。この効果は、体重の影響を差し引いても残った(一方で体重の効果は、集団サイズの効果を差し引くと消失する)。

|

|

|

画像3。まばたきの頻度と体重の関係。両軸は対数表示になっている。赤い線は回帰直線 |

画像4。まばたきの頻度と集団サイズの関係。それぞれに正の相関関係が見られるが、体重の効果を考慮しても集団サイズの影響は残る。各点は71種のデータがプロットされている |

まばたきをしている間は外界からの情報がシャットアウトされる。人間などではまばたきの間に起こる環境変化への気づきが非常に困難であることがわかっている。また、捕食者(天敵)などに対する警戒という観点からも、群れ内での競争という点からも、まばたきの回数は少ない方が適応的だ。しかし今回の結果は、群れのサイズが大きくなるとまばたきが増えるという結果になっている。

このような結果を示すほかの行動指標としては毛づくろい行動が有名だ。毛づくろいは衛生的な側面だけでなく、個体間のコミュニケーションとして機能していることがわかっている。今回のまばたき行動の結果は、自発的なまばたきも彼らの社会的なコミュニケーションのために利用されている可能性を強く示しているものと考えられるという。このことは、私たちのコミュニケーションや心の進化を考える上で極めて興味深い視点を与えてくれるものと期待されるという。

研究チームは今後、今回得られた成果を基に、まばたきの持つであろうコミュニケーション機能をさらに詳細に検討していきたいとした。特に、各霊長類の実際の社会生活におけるまばたき頻度の変動と社会行動との関連などを調べ、今回得られた結果をさらに検証していきたいとしている。