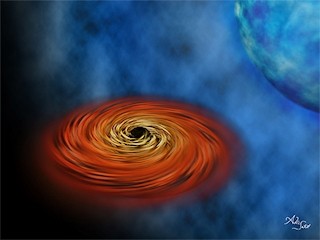

国立天文台は5月13日、東京大学、米ウィスコンシン大学、トルコ・Mimar Sinan Fine Arts University(MSFAU)との共同研究により、現在のところ正体不明の「ダークマター(暗黒物質)」が、素粒子「アクシオン」と「非熱的な」高エネルギー光子に崩壊する「超対称性粒子」のような長寿命の暗黒素粒子からなるとする混合モデルを提唱し、「ビッグバン・リチウム問題」を解決できる可能性があることを明らかにしたと発表した。

成果は、東大 宇宙線研究所の日下部元彦研究員、ウィスコンシン大学/国立天文台のAkif B. Balantekin氏、国立天文台・東京大学・総合研究大学院大学所属の梶野敏貴准教授、MSFAU/国立天文台のYamac Pehlivan氏らの国際共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、1月8日付けで専門誌「Physics Letters B」に掲載済みだ。

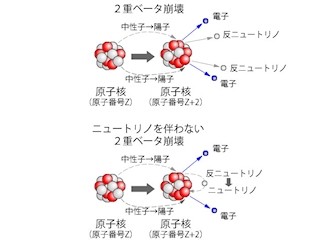

ビッグバン・リチウム問題とは、宇宙の初期世代星に検出された原子番号3の「リチウム7」(中性子が4個、2種類あるリチウムの同位体の内で多数を占める)の始源組成が、「標準ビッグバン元素合成(BBN)モデル」の予言値より有意に大きく、また「リチウム6」(中性子が3個、同位体の内の少数派)の始源組成も同様に理論予測の1000倍以上である可能性があることをいう。標準ビッグバン宇宙論の土台を揺るがしかねない問題とされているのである。

またダークマターとは、宇宙において約26%(2013年3月に欧州宇宙機関が、プランク衛星によって得られたデータを用いて発表した値)を占める未知の物質のことである。ヒトの体や天体などを構成する通常の物質とは異なり、重力を除いていかなる手段でもその存在を確かめられない点が特徴だ(そこにあることはわかるが、見ることはできない)。

そしてアクシオンとは、素粒子同士に働く「強い力」の「CP対称性」を保証するために、理論的に存在しなくてはならないと考えられている未発見の素粒子である。CP対称性のCPとはCharge(荷電)とParity(偶奇性)を意味し、物質(粒子)と反物質(反粒子)は同等であり、お互いに置き換えても、同時に空間座標の向きを逆にすれば同じ法則が成り立つことを対称性という。しかし、その対称性が破れているため、宇宙の圧倒的大多数は物質でできているというわけだ。

また超対称性粒子とは、これまた「超対称性理論」によって存在が考えられている未発見の素粒子たちのことで、既存の素粒子に対してスピンが2分の1だけずれており、そのほかの値はすべて等しいという特徴を持つパートナーの素粒子があるというものだ。つまり、既知の「フェルミ粒子」(物質を構成する素粒子)には相方となる未知の「ボーズ粒子」(光など力を伝える粒子)があり、既知のボーズ粒子には同様に相方となる未知のフェルミ粒子があるというわけである。同理論が正しければ、素粒子は倍になる計算だ。

ちなみに超対称性粒子の中には、ダークマターの候補とされているものもある。しかし、ヒッグス粒子(2013年5月14日の段階ではまだ100%確定ではない)を発見したCERNの世界最大の加速器LHCで集められたデータからは、その証拠をまったく発見できておらず、超対称性理論の見直しという話も出ている状況だ。

今回ピックアップされた問題であるリチウム7の数とは、宇宙背景放射の観測から決定される背景放射最終散乱時での「バリオン-光子数比」を用いて標準ビッグバン元素合成(BBN)モデルにより予言されるものが、古い「ハロー星」で観測される値よりも有意に大きいという点である。ハローとは銀河を球状に取り囲んでいる星間物質が希薄に存在している領域のことで、そこには球状星団なども存在し、そこに存在する恒星の年齢はかなり古い(宇宙の比較的初期に誕生した星たち)。

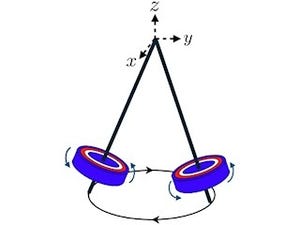

最近、このリチウム問題への新たな解決案として、BBN終了時から最終散乱時までの時期に起こる背景放射の冷却が提案された。アクシオンはその時期に「ボーズ-アインシュタイン凝縮(BEC)」し、背景放射とのエネルギー交換により放射を冷却する可能性があるという。ボーズ-アインシュタイン凝縮とは、粒子の集団が、ある温度以下で突然、1つの量子状態(最低エネルギー準位の状態)を占めてしまうというものだ。

このような冷却が存在するならば、BBN時期のバリオン-光子数比は、WMAP衛星で測定された値よりも小さい。このアクシオンによる放射の冷却モデルでは、リチウム7の始原組成が観測と一致するものの、2つの問題がある。「重水素」(少数派だが一定数自然に存在する、中性子が1個加わった水素の安定同位体の1つ)の始原組成が大きいことと、ニュートリノの有効種数が大きいことである。

BBN時期以降にエキゾチック(奇妙)な長寿命粒子Xが存在し、これが放射性崩壊を起こす時、崩壊に伴う電磁学的エネルギー注入により、非熱的な高エネルギー光子が生成される。なお「非熱的な」とは、感単にいってしまえば、温度を定義できない(熱や温度に関する物理法則が成り立たない)という意味だ。

長寿命粒子は、素粒子の標準モデルを超える理論で登場し、崩壊で生成された非熱的光子は背景の軽元素を光分解する。この効果を特徴づけるのは次の2つの変数だ。1つは、粒子Xが崩壊する前のXと背景放射の数比と、崩壊で生成される光子のエネルギーをかけたもので、もう1つの変数はXの寿命である。

研究チームはアクシオンとエキゾチックな放射性崩壊粒子の今号モデルでBBNの計算を実施した。このモデルでは、アクシオンが背景放射を冷却し、崩壊粒子が生み出す非熱的光子の核反応で、元々のアクシオンBECモデルの問題点であった大き過ぎる重水素組成を減らす。計算結果と、原子核の始原組成の観測的制限との比較も行われた。

さらに、原始太陽雲の組成の観測値を用いて、重水素と原子番号2の「ヘリウム3」(中性子が1個で、圧倒的少数派のヘリウムの2つある安定同位体の内の1つ)の始原組成の和に対する制限も考慮がなされている。星での重水素燃焼により重水素組成はBBNの後に変化するものの、標準的な宇宙論の範囲内で、重水素とヘリウム3を足したものを水素で割った計算は、星での核反応では大きく変化しない。この制限から、元々のアクシオンBEC模型が棄却されることを示したというわけだ。

そして計算の結果、重水素とリチウム7を含むすべての軽元素の組成が観測的制限を満たす変数領域が存在することが判明。その変数領域では、非熱的光子による反応により重水素の始原組成が減少し、元々のアクシオンBECモデルにおける第1の問題が解決する。崩壊粒子は存在するが、背景放射の冷却がない、WMAPのバリオン-光子数比の値を用いた従来のモデルでは、リチウム7問題は解決できないため、混合モデルで初めてすべての観測と一致する解が得られたことになる。

画像1は混合モデルでのBBN計算の結果、水素とヘリウム4(圧倒的多数派の、中性子2個のヘリウムの安定同位体)の質量割合、およびほかの原子核種の水素に対する数比を温度の関数として示したもの。実線は混合模型で変数を「106s, 2×10-10GeV」とした時の組成を示す。この変数における全核種の始原組成は観測と一致する。破線は標準BBN模型の理論値から転載されたものだ。また、実線と破線の間の小さな違いは、バリオン-光子数比の初期値の違いによるものだ。

なお、温度が0.06から7×10-3の間で、重水素の光分解の効果が重水素組成の現象と、n組成の増加として確認できる。そして、原子番号4のベリリウム7(γ,ヘリウム3)ヘリウム4、ベリリウム7(γ,p)リチウム6、ベリリウム7(γ,2pn)ヘリウム4によるベリリウム7組成の減少が起こる(ベリリウム7は、中性子3個の放射性同位体)。リチウム6組成が2つめのベリリウム7光分解反応により増加し、最後に温度が7×10-3以上で、ヘリウム4の光分解により、「三重水素」(中性子を2個持つ水素の放射性同位体)とnの組成が増加する。この時、崩壊粒子Xの存在度は、崩壊前の3%に満たないほど小さくなっているというわけである。