総合研究大学院大学(総研大)、国立天文台、東京大学、一橋大学、名古屋大学(名大)、京都大学(京大)、英ハートフォージャー大学などの研究者からなる国際共同プロジェクト「IRSF/SIRPOL望遠鏡による赤外線3バンド同時偏光観測サーベイ」は4月23日、「猫の手星雲」と呼ばれる恒星・惑星形成領域を赤外線で観測したところ、これまでに報告されてきた「赤外線円偏光」の内で最大となる22%という高い値を検出することに成功し、さらに系統的に恒星・惑星形成領域の円偏光を観測した結果、同様の円偏光を合計9つの恒星・惑星形成領域において検出したと発表した。

成果は、総研大 博士課程学生/国立天文台の權靜美 学振特別研究員(論文筆頭著者)、国立天文台/総研大(現・東京大学大学院)の田村元秀教授(SEEDSプロジェクト室長)、国立天文台の橋本淳研究員、同・日下部展彦研究員、同・神鳥亮氏、一橋大学の中島康准教授、名大の永山貴宏特任助教、京大の長田哲也教授、ハートフォードシャー大のPhil W.Lucas氏、同・James H.Hough氏らの国際共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal letters」3月1日号に掲載された。

観測機器の能力の向上により、恒星や惑星の形成現場を実際に観察することができるようになったことから、我々の地球や太陽系そのものの誕生の手掛かりを得られるようになってきている。

猫の手星雲(NGC6334)は天の川銀河の銀河面内に存在し、さそり座の方向に地球から約5500光年彼方にある天の川銀河の中で最も活発な星形成領域の1つだ。その証拠の1つとして、過去約100万年の間に青白い大質量星が多数生まれている。

猫の手星雲には数万個の若い星が存在していると見積もられているが、恒星・惑星形成領域の常で、恒星や惑星の元となる厚いガスとちりの雲(分子雲)に覆われているため、可視光ではすべての星を見ることはできない。そこで研究チームは、可視光では見えないぶ厚い分子雲も見通すことができる赤外線を用いた観測を実施することにした。

さらに、偏光という宇宙からの特殊な光の性質、つまり光の偏りも調べられた。偏光を調べることで、天体からやってくる赤外線の強さだけでなく、赤外線の偏り(直線偏光と円偏光)を測定することが可能だ。偏光は天文学的に重要なツールであるだけでなく、近年は、「大きな円偏光は生命のアミノ酸のかたよりの原因であり、宇宙におけるアミノ酸の「キラリティー」を引き起こす」という仮説が唱えられており、天文学と生命の起源との関係において注目されている(画像1)。

ちなみに偏光とは、電場と磁場が特定の方向にのみ規則的に振動する光のこと(光は電磁波の1種)で、今回の発表で題材となっている円偏光のほか、「直線偏光」、「楕円偏光」もある。円偏光は電場および磁場の振動が伝播に伴って円を描き、右回りと左回りがある。直線偏光は振動方向が直線を描いて一定。楕円偏光は円偏光と直線偏光が合わさった形で、楕円を描き、実は最も一般的な偏光である。ちなみに通常の光は、こうした規則性がない。

|

|

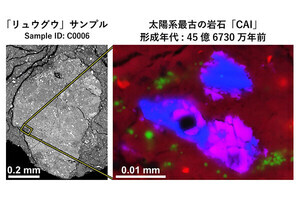

画像1。生命を形づくるアミノ酸の謎のイメージ図。宇宙で形成されたアミノ酸が彗星や隕石によって地球にもたらされる仮説において、アミノ酸が左手型の「D-体」に偏る理由は謎であった。(c) 総研大、国立天文台 |

地球上の生命にとって重要なアミノ酸は、分子式や化学結合の様式は等しいが、左手と右手が同じ構造ながらもお互いに鏡像と重ね合わせられないように、右手型の「D-体」と左手型の「L-体」の2種類の立体構造を持つ(厳密には、条件によってもっと増えるし、立体構造の分類の仕方もDL法以外にも複数あって複雑)。

しかし、実際に地球の生命で用いられているアミノ酸はL-体に偏っており(逆に糖類はD-体に偏っている)、その点は謎の1つとされている。この偏りと、宇宙の恒星・惑星形成領域や偏光がどのように結びつくかというと、実はアミノ酸の偏りの起源として、宇宙における円偏光が示唆されているのだ。過去には、オリオン座にある有名なオリオン星雲(M42)において、広がった円偏光領域が観測されている。ただし、偏光の普遍性について調べた観測はこれまでのところはない。それは、天空の広い領域の円偏光を高感度で観測する手段がなかったからだ。

しかし現在は、南アフリカのサザーランド(標高1761m)に設置された、名大、京大、国立天文台が運営する「IRSF(InfraRed Survey Facility) 1.4m望遠鏡」に搭載された偏光観測装置「SIRPOL(サーポル)」のように強力な観測装置がある(開発は同研究チームが行った)。SIRPOLは7.8分×7.8分(1分は1度の60分の1)という近赤外線の観測装置としては広い視野を持っており、3色同時円偏光観測を行うことも可能。まさに、赤外線偏光を調べる能力では、世界最高性能を持っているといえる装置だ。ちなみに7.8分×7.8分という領域は、月の直径の4分の1ほどの広さである。

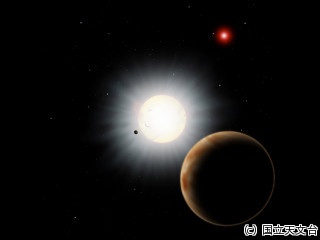

観測では、若くて重い星の周囲に広がる放射星雲の材料である塵粒子が、中心星からの赤外線を散乱している光がとらえられた(画像2)。そして観測の結果、(1)中心星を取り囲む赤外線反射星雲、(2)砂時計状のアウトフロー、(3)アウトフローをまたいで星周構造の外側に伸びる円偏光の四重極型パターン、(4)星形成領域で見つかっている円偏光の中で一番大きい円偏光度(22%)、(5)同じく一番広がった(太陽系のサイズの約600倍)円偏光領域が発見された。

NGC6334領域の円偏光画像をとらえた画像2の見方だが、黒色の部分が、観測者から見て、光の電場ベクトルが左回り(反時計回り)に回転している円偏光を表す。白色部分が右回りの円偏光を表する。緑色はほぼ円偏光度がゼロ。円偏光度は、22%(左回り)から-11%(右回り)まで分布している。観測に用いた波長帯は2.14μmだ。

星雲を照らしている若い大質量星は2つの星雲のほぼ中心に位置しているが、ちょうど真横から眺める濃いガスと塵の円盤に隠されているため、この画像の近赤外波長ではまったく見えない。しかしより長い波長の赤外線では検出されている。今回の観測における直線偏光の結果からも、このことが証明された形だ。

また今回の観測で、猫の手星雲に位置する大質量星形成領域において、円偏光という特殊な光が、従来のオリオン星雲の円偏光領域よりも大きく広がっていることも判明。オリオン星雲よりも大きい円偏光度が、最もクリアーな「四重極型パターン」で発見されたという点で画期的な観測成果だという。

さらに偏光サーベイ観測の結果、オリオン座の複数の分子雲、おうし座・カメレオン座分子雲なども含め合計9つの星・惑星形成領域から広がった円偏光の検出に成功している。過去に行われた星形成領域の円偏光観測では、2%を超えるような大きい円偏光が観測された天体は3例しかない。研究チームが観測した9つの星・惑星形成領域では、その偏光度は大・中質量星形成領域ではすべて2%以上と大きく、質量の大きな星が生まれる領域ほど大きくかつ広がった円偏光がある傾向が、初めて系統的に明らかになった形だ。

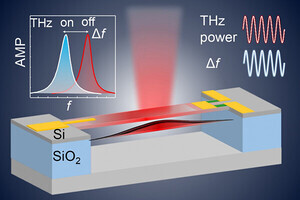

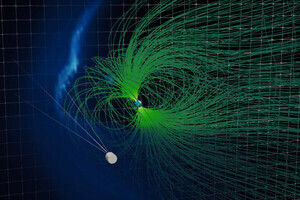

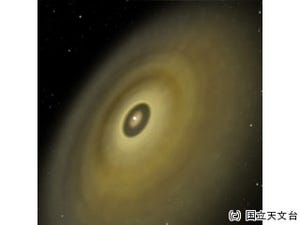

そして観測だけでなく、「3次元モンテカルロ・シミュレーション」を行うことで、観測で検出されたような大きい円偏光度(22%)の形成メカニズムも明らかにされた(画像3・4)。

これは、中心星から人工的に光子を放出させ、その光と周囲の構造との相互作用を計算で追いかけたものだ。従来、円偏光のメカニズムとして主に考えられたのは「多重散乱」、すなわち、光が2回以上塵と相互作用することで円偏光が生じるというものだった。しかしこのメカニズムだと、円偏光の四重極型パターンの説明はできるが、1%以上の大きい円偏光度の再現は困難だという。

|

|

|

画像3(左)は、偏光のメカニズムの模式図。塵粒子の長軸は磁場に対して垂直にスピンしているが、必ずしもこの図の様にすべてが同じ向きにそろってはいないことに注意が必要だという。画像4(右)は、アウトフローの想像図 (c) 総研大、国立天文台 |

|

今回の研究で用いた3次元モンテカルロ・シミュレーションでは、(1)放射源の中心星から出発した光が星周構造で散乱され、(2)生じた散乱光が分子雲の磁場にそろった塵によって減光を受けて円偏光を生じる、ということで20%以上もの大きい円偏光度を円偏光の四重極型パターンと共に再現している(画像5)。

地球生命が基本的にL-体アミノ酸を利用し、一方で糖類はD-体であることは前述した通りで、この偏りのことを「生命のホモキラリティー」という。ホモキラリティーが生じた考え方の主流は、まずL-アミノ酸のD-アミノ酸に対する小さな偏り(過剰)が生じ、それが増幅されたというものだ。

そして、その偏りを生む物理的な作用としては、地球上説と地球外説に分類できる。地球外に起因するものとしては、中性子星などからの円偏光が注目されてきた。前述したオリオン星雲で発見された円偏光は、有力な円偏光の起源と提案されている。これに基づくと次のような生命の起源へのシナリオを描くことが可能だ。

分子雲でアミノ酸(前駆体)などの有機物が生成され、円偏光との作用によりL-アミノ酸の過剰が生じ、それらは太陽系生成時に隕石母天体や彗星に取り込まれ、やがて地球に運び込まれた。原始海洋中で、この小さな過剰「Soai反応」(自己触媒性の不斉増幅反応)のような作用によって増幅されてほぼL-体のみとなり(不斉増幅反応は片方の鏡像異性体のみを過剰に生成する)、このようにしてできたホモキラルなアミノ酸(や糖)を用いて生命が誕生した、というものである。

研究チームの観測結果からは、(1)猫の手星雲やオリオン星雲のような大質量星形成領域あるいは中質量星形成領域において太陽系が形成され、(2)大規模に広がった円偏光領域に原始太陽系が飲み込まれ、(3)もっぱら片方向の円偏光に照射を受けた結果、アミノ酸(先駆体)に「鏡像異性体異常」(D-体とL-体は鏡像の関係であり、そうしたD-体にとってのL-体、その逆を鏡像異性体という)が引き起こされ、選択的にL-アミノ酸に偏り、(4)その後、地球上に隕石や彗星と共に持ち込まれた、というシナリオが描けることになる。ただし、地球外説には隕石の大気圏突入時における高温による変性の問題など、説明できていない部分があり、まだ完全なものではない。今後の観測、実験、理論の進展が望まれるだろうと、研究チームはいう。

今回の研究は、星形成領域の若い星に伴う星雲において22%という過去最高の円偏光の検出に成功し、その形成メカニズムを解明した。これは、星や星の集団が誕生する過程で磁場や環境が与える効果を調べる新しいツールとなる。

また、オリオン星雲よりも高い円偏光度と偏光空間広がりと多数のほかの領域における円偏光の検出は、地球上の生命のホモキラリティーの地球外原因として円偏光を考慮するのはオリオンだけではなく、普遍的な可能性があることが示された形だ。

「宇宙生物学(アストロバイオロジー)」という新しい学問への期待が、太陽系外惑星観測や太陽系内惑星・衛星探査の進展に伴い、高まっている。研究チームは今後、より多くの恒星・惑星形成領域の広域円偏光サーベイを継続すると共に、高解像度での円偏光観測を行う予定だ。

また、今回の研究による恒星・惑星形成領域での偏光の知見は、現在進められているすばる望遠鏡の系外惑星と円盤の直接観測の「SEEDSプロジェクト」(今回の研究チームのメンバーも参加している)にとっても重要な基礎になることが期待されるという。

このような研究をより一層進めることで、どのような環境で星団、恒星、惑星、とりわけ地球のような惑星が生まれるのかという謎が解かれていくだろうと、研究チームはコメント。そして、我々の住む太陽系のような惑星系で、どうやって選択的にL-アミノ酸に偏りができ増幅されたかという、地球上の生命の起源における謎をひも解くカギとなるかも知れないとしている。